사찰 에 대한 총서 검색 결과

전체35건

-

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

- 기록자료

- 경제

사, 파계사 등의 사찰이 있는데, 여기에 소속된 중들도 수시로 최흥원에게 물건을 바쳤다. 관순이 흰 종이 17묶음을 바쳤고, 재생 종이 6권을 바치기도 했다. 최흥원은 부인사에 닥나무껍질 109근을 보냈다. 절에서 종이를 만들거나 책을 간행했기 때문이다. 중들은 붓, 먹, 쑥, 삿갓 모자, 초롱[燭籠] 등을 주거나, 산살구를 바치기도 했다. 은해사 중이 제철 채소를 주었고, 동화사에서 강활(羌活)과 후추를 보내기도 했다. 한번은 중 순해가 꿩을 바친 적이 있었다. 최흥원이 “중으로서 꿩을 바치는 것이 옳은가?”라고 하니, 순해가 웃으면서 대답하기를, “이것도 산에서 나는 물건입니다”라고 하기에 웃으면서 받았다. 여러 아우 집에서 벼를 거두어 11말을 모아 두었는데, 순해에게 실어 가도록 했다. -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

- 기록자료

- 경제

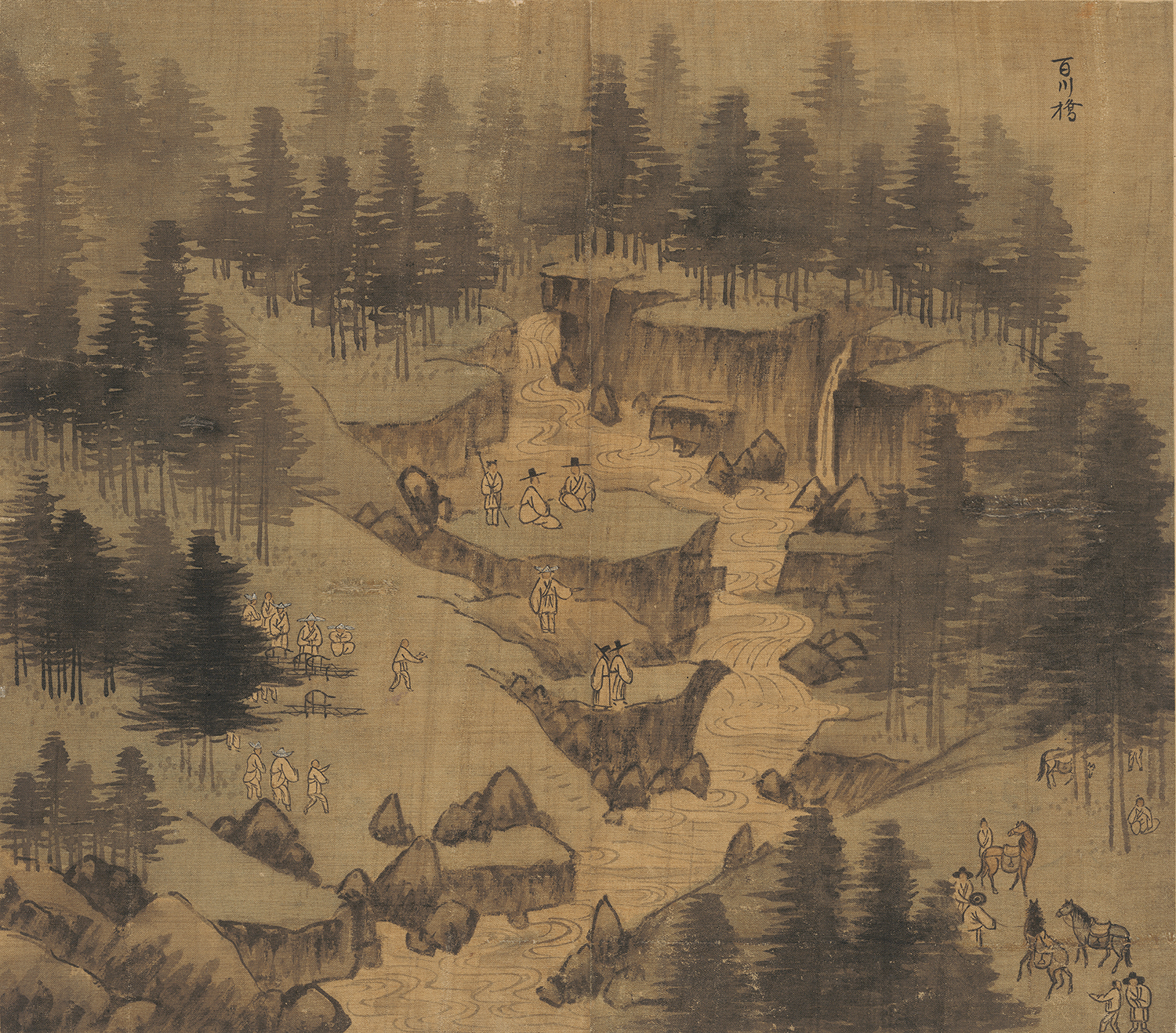

화사는 규모가 큰 사찰로, 옻골과 가까운 거리에 있다. 지인이나 과객들은 절에 가는 길에 최흥원 집을 방문하거나 최흥원의 손님이 부인사와 동화사를 둘러보기도 했다. 절에서는 최흥원의 집에 소용되는 종이를 비롯한 여러 가지 필요한 물품을 제공했다. 절은 전염병이 유행할 때 임시 거처이기도 했고, 자제들의 공부 장소이기도 했다. 최흥원은 아들 주진을 비롯하여 동생, 조카들을 수시로 동화사나 부인사에 보내 공부하도록 했다. 【그림 14】 대구동구 동화사 원경, 국립중앙박물관 대구 무태에 사는 구군칙은 시로 명성이 있었다. 그가 최흥원 집에 놀러 오자 최흥원은 그를 붙잡아 놓고 자제들과 함께 시를 짓도록 하고 시법도 가르치도록 했다. 또한 군칙이 부인사에서 공부하다가 동화사로 옮겨 공부하려는 계획을 알고 나서는 셋째 아우와 사촌 두 명을 그곳에 보내어 그와 함께 글짓기를 하도록 했다. 1744년 5-6월 주진은 동화사에서 공부했다. 아이 용령[주진]이 이천경 군을 따라서 동화사로 들어갔는데, 양식과 찬거리를 마련해 주지 못했다. 이 마음을 누가 헤아릴 수 있겠는가? 가련하고 한탄스럽다. ―5월 18일 아침밥을 먹기 전에 아이의 편지를 받아 보고 절에 잘 당도했다는 것을 알았다. ―5월 19일 중 순해가 와서 인사하고 돌아갔다. 아이에게 편지를 하고 아울러 요강을 보냈다. ―5월 23일 서촌 할아버지가 동화사에서 와서 아이의 편지를 전해 주었고, 아울러 『천자문』 책을 받았는데 중 초윤이 보낸 것이다. ―5월 29일 동화사로 돌아가는 중을 만나서 아이에게 편지를 하고 아울러 장 한 보시기를 보냈다. 그가 승방에 있어서 먹는 것이 보잘것없을 줄 알면서도 끝내 찬거리를 보내지 못하니 불쌍하고 한스럽다. ―6월 11일 들으니, 이우지 군이 동화사에 들어가서 우리 아이와 함께 공부할 계획이라고 한다. ―6월 12일 최흥원은 아들 주진이 20여 일 동안 동화사에 머물 때 수시로 편지를 주고받았으며, 요강이나 장 등 필요한 것을 챙겨 보내기도 했다. 최흥원은 챙겨주고 싶은 만큼 해 주지 못한 것에 대해 아쉬워했다. 주진은 부인사, 보재사, 지장사 등도 이용했다. 1749년에는 부인사에서 한 달 동안 공부했다. 아이 주진이 방보(方甫)와 함께 부인사에 들어가서 일과(日課)를 공부하니, 마음이 쓰인다. ―11월 13일 인편에 아이 주진에게 반찬거리를 부쳐 보냈다. ―11월 19일 밤에 아이 주진과 방보 등 제군의 편지를 받았다. ―11월 20일 아이 주진이 강독하는 곳에 반찬 1식기를 보내고 아울러 방보, 사호, 재동 등 제군에게 편지를 써서 부지런히 공부하라고 권했다. ―12월 2일 아이 주진이 산방(山房)에서 강독을 마치고 발길을 돌려 지묘로 길을 나섰다고 한다. ―12월 11일 아이 주진이 돌아왔다. ―12월 13일 최흥원은 주진이 부인사에서 공부할 때 직접 반찬을 챙겨 보내고, 열심히 공부하라고 독려했다. 최흥원은 아들뿐만 아니라 함께 공부하는 아들의 벗들에게도 편지를 보냈다. 함께 좋은 성과를 내길 바랐지만, 아들의 생활이 흐트러지지 않길 바라는 마음도 있었을 것이다. 최흥원은 자제들이 어디로 공부하러 가든 인편이나 편지로 철저하게 관리했다. -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-- 기록자료

- 경제

골 가까이에 있는 사찰인 동화사에서 지내기도 했다. 임시 거처를 마련할 때는 안전하고 또 안전한 곳을 골라야 했다. 이를테면 1742년 4월 2일, 전염병이 유행하자 최흥원은 임시 거처를 옮길 계획으로 막내아우와 인발을 보내어 북산의 여러 마을을 살펴보도록 했다. 인발은 진정, 능성, 인산 세 마을이 특히 깨끗하여 거처할 만하다고 보고했다. 잠시 후 막내아우가 돌아와 강 남쪽에는 깨끗한 땅이 없다고 말하자, 최흥원은 임시 거처를 진정으로 정했다. 그런데 4월 3일 아침을 먹은 이후 인산이 더 안전할 거 같아 그곳으로 옮겨 거처했다. 최흥원은 가족들이 임시 거처로 옮기거나 본인이 임시 거처로 옮긴 이후 가족들과 헤어졌을 때는 수시로 소식을 주고받으며 대응 방법을 고민하고 해결책을 제시했다. 인산은 아주 외진 곳이어서 대피하기에 적합했으나 본가와 떨어져 있어서 연이어 집안 소식을 들을 수 없는 점이 최흥원으로서는 답답했다. 조선시대 제사는 일상에서 중요한 의례 가운데 하나이다. 전염병이 발생할 경우 의례에 대한 대응 역시 중요한데, 대응 방식은 제수를 간소화하거나 제사를 취소하는 것이다. 날이 샐 무렵에 할머니의 기제사를 지냈다. 부중에 천연두가 치성하여 단지 꿩고기와 닭고기만 희생으로 썼으니, 안타까웠다. ―1746년 3월 23일 날이 샐 무렵에 아내의 기제사를 지냈다. 손녀의 천연두 증세 때문에 신주를 모셔 내오지 못하고 지방을 써서 제사를 지내니, 제사를 지내지 않은 듯했다. ―1746년 4월 4일 오늘이 할머니 기제사인데 집안 아이들이 천연두를 앓는 일 때문에 정결하게 재계할 방법이 없어서 필시 제사를 지내지 못했을 것이니, 추모하는 마음 더욱 지극하다. 또 여러 아우 내외에게 편지를 보냈다. 학부 임시 거처에 홍역이 발생했으니, 식(湜) 때문에 아주 걱정이다. 밤에 꿈을 꾸었는데, 어머님께서 며느리 및 손자 아이를 창 앞에 세워 두고 어떤 일을 분부했는데, 조금 있다가 홍역 경보가 있었던 것이다. ―1767년 3월 23일 제사는 죽은 조상에게 효도를 실천하는 가장 중요한 의례이다. 최흥원은 평소 정성스럽게 준비하여 제사를 지냈지만, 전염병 앞에서는 속수무책이었다. 대구부에 전염병이 유행하여 소고기를 구하지 못할 때는 꿩고기나 닭고기로 대신했고, 집안에 전염병에 걸린 사람이 있을 때는 신주를 꺼내지 않고 지방을 써서 제사를 지내기도 했으며, 아예 제사를 지내지 않기도 했다. 1741년 5월 5일 단오에 최흥원은 참례를 빠뜨렸는데, 아직 천연두를 앓지 않은 사람은 제사를 주관하지 못하게 하기 때문이다. 살아 있는 사람의 안전이 중요했고, 불결한 상태로 조상을 섬길 수 없었다. -

한강, 그 곁 사람들

- 기록자료

- 사회

과 도로, 하천, 사찰, 동명(洞名), 주요 시설 등이 자세히 표시되어 있다. 도성 안에서 돈의문(서대문), 소의문(서소문), 숭례문(남대문) 등 3문 밖으로 나온 도로는 거미줄처럼 복잡하게 서로 얽혀 고양·행주·강화·인천·시흥·과천·용인으로 가는 길과 연결되었다. 혜화문(동소문)·흥인문(동대문)·광희문 밖의 도로는 양주·포천, 가평, 양근(楊根), 광진(廣津), 광주(廣州)로 가는 길과 연결되었다. 【자료 1】 〈경조오부도〉 속 한양도성과 경강의 모습, 규장각한국학연구원 소장 도성을 둘러싸고 있는 산에서 발원하는 하천들이 경강으로 합류하는 모습도 볼 수 있다. 무악의 남쪽에서 흘러나와 공덕리(孔德里)와 동막(東幕) 앞을 지나 경강으로 들어가는 마포천의 모습과 와우산(臥牛山)과 광흥창(廣興倉)을 지나 서강으로 합류하는 창천(倉川)도 그려져 있다. 아울러 무악재에서 발원하여 서대문 밖 경영교(京營橋)·소의문 밖 신교(新橋)·남대문 밖 염초청(焰硝廳)·주교(舟橋)를 지나 경강으로 흘러 들어가는 만초천(蔓草川) 주변의 모습도 보인다. 동쪽의 안암천·석관천(石串川)이 만나 중랑포로 들어가 경강으로 합류하는 모습도 그려져 있다. 경강 주변으로는 율도(栗島, 밤섬)·여의도·저자도 등 여러 섬과 함께 강줄기를 따라 망원정·서강·흑석리·토정(土亭)·용산·동작진·서빙고·한강진·수철리 등 주요 마을이 표시되어 있다. 조선시대 서울의 울타리 역할을 했던 경강의 거대한 물줄기는 한성부 성저십리의 서쪽과 남쪽 경계였다. 조선을 건국한 태조 이성계는 도성 배후지로의 역할을 강화하기 위해서 주변의 군현을 예속시켜 성저십리를 만들었다. 이때 새 도읍지 한양의 성저십리로 예속된 군현 가운데 하나가 부원현(富原縣)이다. 부원현은 『고려사』 지리지에 따르면 1284년(충렬왕 10)에 양광도(楊廣道) 광주목(廣州牧) 과주(果州)에 소속된 용산처(龍山處)가 현으로 승격된 지역이다. 이후 1394년(태조 3)에 이르러 부원현은 행주(幸州)에 소속되었다가 한성부로 편입되었다. 성저십리로 편입된 부원현은 남대문과 서소문 밖에서부터 서강, 흑석리, 용산, 한강진(漢江津)에 이르는 지역으로, 오늘날의 한강 주변이다. 『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』에는 부원현을, 없어진 군현인 ‘폐현(廢縣)’으로 기록하며, “지금은 성저십리로 한성부에 소속되었다.”라고 부연설명을 했다. 김정호가 편찬한 『대동지지(大東地志)』에는 한성부의 옛 고을[古邑]로 부원현을 기록했다. 부원현이 어느 시점에 한성부로 편입되었는지는 알 수 없다. 다만 추측해보자면, 1395년(태조 4) 6월 6일 한양부가 한성부로 명칭이 바뀌고 한양부의 아전과 백성들이 현재 경기도 양주지역인 견주(見州)로 이주했다. 그리고 일주일 뒤 한성부 성저십리의 예에 따라 개성유후사(開城留後司)의 영역이 조정되었다. 이때 부원현 역시 한성부 성저십리로 편입된 것이 아닌가 생각된다. 이러한 한성부 성저십리의 범위는 동쪽으로는 양주 송계원(松溪院)과 대현(大峴)이며, 서쪽으로는 양화도(楊花渡)와 고양 덕수원(德水院)이다. 남북의 경계는 남쪽은 한강·노량진에 이르는 지역이며, 북쪽은 삼각산(북한산)이다. 동쪽 경계인 송계원은 정부에서 주요 교통로의 길목에 세워 운영하던 여관의 하나이다. 이 원이 위치한 마을이 현재의 서울 중랑구 묵동 일대인 송계동(松溪洞)이다. 이곳은 주변으로 태릉(泰陵)·강릉(康陵)·동구릉(東九陵) 등 왕릉이 위치해 국왕 능행 시 왕이 잠시 머물며 점심을 먹는 주정소(晝停所)로 이용되었다. 대현은 경강 인근 수철리(水鐵里) 지역의 고개로, 현재 성동구 금호동 1가에서 옥수동으로 넘어가는 곳이다. 주위의 여러 고개 가운데 가장 컸기 때문에 주민들은 ‘큰고개’ 대현이라 했다. 이곳에는 솥과 각종 농기구 등을 만드는 야장(冶匠)이 모여 살아 무쇠막·무수막·무시막 고개로도 불렸다. 그런데 한가지 궁금증이 생긴다. 과연 ‘성저십리’가 말 그대로 도성에서 10리 떨어진 지역이었을까. 결론부터 말하면 꼭 그런 것은 아니다. 동쪽의 양주 송계원은 실제 거리가 10리가 넘었다. 송계원과 도성 간의 정확한 거리는 알 수 없지만, 인근의 송계교가 중량포(中梁浦) 가까이에 있다. 중량포는 『신증동국여지승람』에 의하면 도성에서 동쪽으로 15리 떨어져 있으며, 『동국여지비고』에서는 도성 동쪽 13리 지점이었다. 따라서 송계원은 적어도 도성 밖 13리가 넘는 지역에 위치한다고 할 수 있다. 큰 고개 대현이 있는 수철리도 경강 두모포(豆毛浦) 바로 인근에 있으므로 이를 통해 거리를 살펴보면, 도성에서 동남쪽으로 5리 떨어진 지역이다. 성저십리의 서쪽 경계인 양화도는 도성과의 거리가 10리이다. 덕수천(德水川) 남쪽에 있는 덕수원의 경우 덕수천이 고양군 동쪽 10리 지점에 있으며, 고양군의 위치가 도성과는 37리 거리이므로 서울과 약 27리 떨어진 지점에 있다고 추정할 수 있다. 덕수원이 성저십리의 범위에 들어간 이유는 삼각산(북악산)의 사례에서 짐작해 볼 수 있다. 덕수천은 도성과 30리 떨어진 삼각산과 평행한 위치에 있다. 삼각산과 도성 간의 거리는 30리이다. 하지만 이는 사람들이 통행하는 거리일 뿐, 도성 북쪽에서 삼각산 밑 직선거리는 10리가 채 안 되었다. 숙종 대 한성부는 삼각산의 금산 관할권을 두고 양주와 대립하는 과정에서 삼각산을 ‘직선거리 10리’로 정해 성저십리 지역으로 파악했다. 이를 통해 보면 덕수원 또한 서울과 약 27리 떨어진 지역이지만 직선거리를 이용해 성저십리의 경계가 된 것으로 볼 수 있다. 성저십리의 남쪽 경계인 한강의 경우 『신증동국여지승람』에 의하면 조선 도성에서 남쪽으로 10리 되는 거리에 있다고 한다. 노량 또한 도성 남쪽 10리 되는 곳에 있어 두 지역 모두 도성 남쪽 10리 지점에 있음을 알 수 있다. 이처럼 조선시대 성저십리는 도성을 중심으로 그 주변에 자리한 하천·강·산의 능선을 경계로 삼았다. 도성 밖 10리를 한계로 했지만, 직선거리와 실제 통행 거리가 혼용되어 10리가 넘거나 안 되는 곳도 있었다. 특히 조선 초 성저십리의 특징은 그 경계에 모두 여관인 원(院)이나 나루터가 위치해 한성부로 들어오는 주요 교통로를 기점으로 삼았다고 할 수 있다. 동쪽 경계 송계원은 동대문을 나서 가평·양근으로 가는 길목이며, 북서쪽 경계 덕수원은 고양로로 이어져 개성·의주로 가는 길목이다. 남쪽 경계인 한강과 노량은 각각 용인으로 가는 길과 시흥으로 가는 길이며, 서남쪽 경계인 양화도는 서소문을 지나 인천간로(仁川間路)로 가는 지점이었다. 아울러 한성부 인근 군현과의 접경이기도 했다. 노량은 과천현과 경계를 이루는 지역이었으며, 양화도는 양천현과의 경계였다. -

한강, 그 곁 사람들

한강, 그 곁 사람들- 기록자료

- 사회

에는 6강 지역을 사찰했고, 야간에는 순찰을 담당했다. 정부는 포도청과 순청(巡廳)이 도성의 순라를 맡고 있음에도 야금을 더욱 강화하려는 조치로 훈련도감을 비롯한 금위영·어영청 등 삼군영에 별도의 순라 구역을 지정해 순찰하도록 했다. 그 가운데 도성 밖 지역의 순라 구역을 보면 훈련도감의 경우 남대문과 동대문 밖을 기점으로 4개의 패로 나누어 순찰했다. 남대문 밖 초교를 기준으로 위쪽 지역인 아현·늑교(현 북아현 163번지)에서 서강까지는 5패가, 아래 지역인 만리현에서 이태원·서빙고·한강진까지는 6패가 순찰했다. 7패는 동대문 밖 안암·종암에서 왕십리·두모포·뚝섬에 이르는 지역을 순찰하고, 만리현에서 서삼강까지는 8패가 순찰했다. 훈련도감은 서쪽으로는 돈의문(서대문)에서 종각, 남쪽으로는 숭례문(남대문)에서 마포·서강 지역을, 동쪽으로는 흥인문(동대문) 밖에서 종암에 이르는 곳을 패장 4명, 군졸 32명이 팀을 이루어 순찰했다. 금위영은 서빙고·마포를 거쳐 망원정에 이르는 지역을 순찰했다. 5패는 홍제원에서 모화관·아현을 거쳐 이태원까지 패장 1명이 9명의 군사를 거느리고 순찰했다. 6패와 7패는 경강 주변으로 마포에서 서빙고, 토정리에서 서강의 망원정에 이르는 구역이다. 이 두 패 역시 패마다 패장 1명이 9명의 군사를 거느리고 순찰했는데, 동교 전역을 담당하는 8패의 경우는 8명의 군졸이 순찰했다. 어영청의 도성 밖 순라는 5패의 경우 서대문 밖 아현에서 모화관·홍제원까지이며, 6패는 동대문 밖에서 왕십리·뚝섬·제기동·종암동까지이다. 7패는 남대문 밖에서 청파동·서빙고·마포·용산까지, 8패는 대현에서 옹막·서강·양화도까지 순찰했다. 어영청은 패마다 패장 1명이 6명의 순라 군사를 인솔하여 훈련도감·금위영과 달리 군사 수가 적었다. 이는 순찰하는 지역이 훈련도감이나 금위영보다 협소했기 때문이다. 이처럼 삼군영이 경강 주변을 순찰하는 데에는 총 94명의 군사가 동원되었다. 한 군영이 3일에 한 번씩 4패로 나누어 총 12명의 패장이 군사 82명을 인솔하며 도성 밖 경강 주변의 야간 순라를 행했다. -

조선 선비들의 로망, 관동유람

조선 선비들의 로망, 관동유람- 기록자료

- 문화

불가(佛家)에서는 사찰의 입지로 여겨 신성시하였고, 풍수적으로는 길지(吉地)를 선택하는 중요한 기준이 되었다. 민간에서는 삶의 터전이자 신앙의 대상이었다. 특히 조선 선비에게 산수는 각별한 의미가 있는 곳이었다. 선비들은 산수를 도덕 수양의 장소이자 삶의 이치를 터득하는 곳으로 인식하였다. 개개인이 산수를 탐방하며 즐기고자 했고, 그곳에 내재된 의미를 섭렵하고자 하였다. 즉, 산수를 단지 자연물로만 보지 않고, 탐구하고 활용하고자 하였다. 산수를 영역화하고 의미화하는 주체는 국가나 특정 종교에서 벗어나 개인으로 확대되어 갔다. 산에 대한 사람들의 관심이 고조되고, 이는 자연을 유람하는 문화가 본격적으로 유행하는 요인으로 작용한다. 선비들은 문예 취향을 즐기는 데 가장 적합한 장소로 산수를 선호하였다. 많은 선비가 산수를 소재로 글을 썼다. 산수를 문예 작품의 소재로 삼기 위해 직접 산수를 유람했다. 선비들은 산수미(山水美) 발견에 지대한 관심을 가졌다. 산수를 대상으로 삼아 유람에서 본 경치나 느낀 감흥을 집중적으로 묘사한 시문[詠物詩]을 창작하는 등 적극적으로 산수에 대한 문예적 표현을 시도했다. 이처럼 유람을 통한 문예 양상을 통칭 ‘기유문예(紀遊文藝)’라 하는데, 이는 산수 유람의 유행에서 기인한 문예 창작 현상이다. 다른 시기도 그러했겠지만, 특히 조선시대에는 당면한 정치적 현실로 인해 강호(江湖)로 물러나 산수를 애호(愛好)하며, 그 속에 은둔하여 속박됨 없이 마음 내키는 대로 삶을 즐기는 선비가 많았다. 관직에 나아간 선비 중에는 사화(士禍)‧당쟁(黨爭)을 겪은 후 벼슬에서 물러나 강호로 돌아가거나, 아예 처음부터 벼슬에 뜻을 두지 않고 은거하는 이들이 많았다. 이들은 현실을 개탄하고, 술을 마시며 거리낌 없이 노는 음주방일(飮酒放逸)을 소일로 삼거나 평생토록 독서하며 저술하는 것을 낙으로 삼기도 했다. 그리고 자연을 벗하며 세속에서 벗어나 일생토록 바라던 유람을 적극적으로 행하기도 한다. 관직에 나아가 자칫 사화와 당쟁에 휩쓸려 일신과 가문을 위기로 몰고 가기보다는 자연에 귀의하여 유유자적한 생활을 하면서 안전한 삶의 방식을 추구하고자 했다. 산수를 유람하며 안분(安分)을 추구하고자 했던 것은 현직 관료들도 마찬가지였다. 조선의 선비 대다수는 학문의 이치를 궁구하고, 이를 바탕으로 관료로 나아가는 것을 삶의 본분이자 이상으로 여겼다. 관료가 된다는 것은 자신이 궁구한 학문적 이상을 천하를 다스리는 데 적용하는 경세가(經世家)의 길을 걷는 것이었다. 그러나 학문적 이상과 정치라는 현실은 항시 상치되는 부분이 있었다. 그래서 율곡(栗谷) 이이(李珥, 1536-1584)는 나라에 도(道)가 있을 때는 관료로 나아가 정치적 이상을 실현하는 ‘겸선천하(兼善天下)’를 이행하고, 도가 없을 때는 은거하여 자신을 수양하는 ‘독선기신(獨善其身)’을 하는 것이 신하의 도리라 하였다. 조선의 관료로 생활한다는 것은 쉬운 일이 아니었다. 평시에는 묘시(卯時, 오전 5-7시) 출근, 유시(酉時, 오후 5-7시) 퇴근이었다. 해가 짧은 동절기에는 진시(辰時, 오전 7-9시)에 출근하여 신시(申時, 오후 3-5시)에 퇴근했다. 하루 동안 길게는 12시간, 짧게는 8시간 일 했다. 이러한 출퇴근 규정을 ‘묘유법(卯酉法)’이라고 했는데, 묘유법을 어기고 무단으로 지각‧조퇴한 관료는 태형(笞刑) 50대에 처하였다. 관료들은 공무 외에도 글쓰기에 골몰했고, 술도 자주 마셔야 했다. 무려 45년 동안 관료로 지냈던 사가정(四佳亭) 서거정(徐居正, 1420-1488)은 지나친 공무로 인해 말년에 당뇨와 고질적인 두통에 시달렸다. 격무(激務)와 과음, 글쓰기 등에 스트레스로 인하여 병을 얻기도 했다. 조선후기의 관인 무명자(無名子) 윤기(尹愭, 1741-1826)는 57세 때인 1797년, 12일 동안 의금부에 수감되었다가 직첩 2등급을 박탈당하고 풀려났다. 충청남도 남포현감(藍浦縣監) 재직 중 국왕 정조가 서원난립 금지령을 반포하였음에도 불구하고, 고을 유생들이 주자영당(朱子影堂)과 백이정(白頤正)의 사당을 건립했기 때문이었다. 이 일로 현감이었던 윤기는 파직되어, 의금부에 하옥되었다. 풀려난 직후 하는 일 없이 유유자적 지내며 녹봉이 없어 부양할 가족을 걱정하면서도 현감 재직 중 상관을 맞이하던 일, 백성들을 매질하던 일, 세금을 독촉하던 일, 장부를 정리하던 일 등을 회상하면서 오히려 무거운 짐을 벗고 속세를 벗어난 것 이상의 홀가분함을 느끼고 있다. 윤기의 예를 든 것이 단편적이긴 하나 대체로 관인들의 생활은 이처럼 팍팍한 공무와 스트레스의 연속이었다. 관료 생활은 바쁜 일상의 연속이었다. 자신이 추구했던 학문적 이상과 관인이라는 현실에 대한 괴리감에 더하여 번다한 일에 시달릴 때면 공무에서 벗어나 탈속의 자유를 느끼고자 하는 열망을 품었다. 격무에 대한 스트레스에서 벗어나기 위해 가장 많이 택한 공간은 산수였고, 그곳을 유람하며 스트레스를 해소했다. 그러나 재직 중에 여러 날이 소요되는 원거리 유람을 떠나는 것은 거의 불가능했다. 가까운 산수를 찾아 잠시나마 유람하는 것이 고작이었다. 【그림 2】 강세황, 《송도기행첩》 중 나귀를 타고 유람하는 부분, 1757년, 국립중앙박물관 조선시대에는 국내의 산수를 유람하는 것에도 큰 비용과 시간이 소요되었다. 교통이 발달한 현재처럼 1-2일의 여정이 아니라, 길게는 몇 달이 소요되는 여정이었으므로 서민들은 쉽게 결행하지 못하였다. 예를 들자면 유람에서 가장 필요한 준비물은 나귀였다. 말은 빠르다는 장점이 있으나, 가격이 비싼 데다가 먹이도 많이 먹고 지구력도 부족했다. 그에 비해 나귀는 먹는 양도 적고 지구력도 강해, 여유를 즐기기 위한 유람에 적격이었다. 연암(燕巖) 박지원(朴趾源, 1737-1805)은 1765년 지인(知人)인 즉지헌(則止軒) 유언호(兪彦鎬, 1730-1796) 등과 함께 금강산을 유람하고자 했으나 나귀 살 돈이 없어 주저했다. 박지원의 사정을 안 김이중(金履中, 1736-1895)이 나귀 살 돈 100냥을 보태 주어 박지원은 유람을 떠나게 된다. 이는 단편적인 예에 불과할지 모르지만, 대체로 유람에 많은 비용과 시간이 소요되었다는 사실을 잘 보여 주는 사례이다. 조선의 선비들이 주로 유람하는 곳은 금강산‧지리산‧청량산 등과 같은 명산이었는데, 산세가 매우 험준하여 산중 유람의 경우 때로는 일부 위험을 감수해야만 했다. 조선시대의 산수 유람은 장기간 이동하며 숙식을 해결할 수 있는 경제적 능력과 시간적 여유가 있는 사람들만의 상류층 문화였다. 고령으로 거동이 불편한 사람은 재력이 있어도 이동이 매우 힘들어 집안 노비 등의 많은 수행원을 동반하여야만 가능했다. 그러므로 산수를 유람하는 다수의 주체는 선비들이었고, 유람은 선비들이 누릴 수 있는 대표적인 여가문화였다. 당시 선비들 사이에서는 금강산‧지리산 등 일생에 한 번 이상 명산 유람을 다녀오지 않으면 문화 흐름의 대세에 무지몽매한 사람으로 취급받을 정도였다. 관료들부터 무명의 선비에 이르기까지 유람을 갈망했고, 유람을 통해 보고 즐기고자 했던 산수를 늘 그리워하며 생각에서 지우지 못하였다. 어떤 사람들은 고질병 환자처럼 산수에 대한 강한 애착심으로 인해 산수벽(山水癖)을 관념처럼 지니고 살았다. 잠시라도 기회가 생기면 산수를 유람하고, 그 여흥을 잊지 못해 다시 유람하고픈 갈망에 시달릴 정도였다. 산수에 취해 평생 유람을 다니는 사람도 있었는데, 이런 사람들은 유람을 다녀온 뒤에도 감흥을 잊지 못하고 그리워하였다. 서계(西溪) 박세당(朴世堂, 1629-1703)은 부귀에 빠져 한 번도 산수를 돌아보지 않는 사람들이 많음을 탄식했다. 그는 부귀를 떠나 선비들이 생애에 한 번쯤 꼭 해 봐야 하는 것이 유람이라 강변했다. 유람 문화는 조선 선비들을 중심으로 확산되었고, 조선에서 열풍을 일으킨 문화 현상으로 주목된다. 조선 선비들에게 산수는 삶의 지향으로 표현하는 ‘강호’였고, 유람은 그들이 가장 선호하는 풍류이자 여가였다. 경제‧시간적 여유가 없거나, 노쇠하여 거동이 불편한 이들은 마당에 산수의 축소판인 가산(假山)을 조성하거나, 산수 유람을 기록한 산수유기(山水遊記)와 그림을 통해 와유(臥遊, 누워서 유람)를 즐겼다. 뿐만 아니라 가상의 유람을 떠나는 놀이 또한 즐겼다. 경승지를 여행하며 시문을 작성하는 보드게임의 일종인 「승람도(勝覽圖)」 놀이가 유행하였다. 「승람도」는 명승지를 유람하는 도표라는 뜻이다. 이 놀이는 유람객이 일정한 지점에서 출발하여 도표 위에 그려진 명승지를 구경한 다음, 다시 출발한 장소로 빨리 되돌아오기를 겨루는 놀이이다. 이것이 일상 문화가 될 정도로 선비들의 유람 욕구는 대단했다. 선비들 사이에서 가장 장쾌하고 호탕한 일을 꼽으라면, 유람이 단연 제일이었다. 【그림 3】 《승람도》, 조선후기, 국립민속박물관 -

조선 선비들의 로망, 관동유람

조선 선비들의 로망, 관동유람- 기록자료

- 문화

후기에는 금강산 사찰에 예불하는 사람들이 계층을 막론하고 줄을 이어 암자가 일 년에 백 개씩 불어날 정도였다고 한다. 금강산은 고려시대를 거치면서 불교 성지로 명성을 얻었을 뿐만 아니라 경치 자체도 국내에서 가장 수려한 지역이었다. 우리나라에서는 예로부터 삼신산(三神山)으로 불리던 금강‧지리‧한라산이 대표적 명승으로 꼽혔다. 삼신산은 『열자(列子)』 「탕문(湯問)」편에 나오는 봉래(蓬萊)‧방장(方丈)‧영주(瀛洲)다. 발해(渤海)에 섬으로 존재해 있으면서 신선이 살고 있다 전한다. 원래 이 삼신산과 더불어 대여(岱輿)‧원교(圓嶠) 다섯 산이 있었는데, 조수에 밀려 표류하자 천제(天帝)가 각각 3마리씩 모두 15마리의 자라로 하여 이 산들을 떠받치고 있게 하였다고 한다. 뒤에 용백국(龍伯國)의 거인이 자라 6마리를 낚아 올려 등에 지고 자기 나라로 돌아갔으므로 대여와 원교 두 산은 서쪽 끝으로(서극(西極)) 떠내려가고, 심신산만 남게 되었다고 한다. 사람들은 삼신산에 신선이 살고 있으며, 불로초가 있다고 믿었다. 그러므로 진시황(秦始皇)이나 한무제(漢武帝)가 방술사(方術士)의 말을 듣고, 불사약을 구하기 위해 직접 동해까지 갔다가 돌아왔다는 일화가 있을 정도다. 우리나라도 중국의 삼신산을 본떠 금강산을 봉래산, 지리산을 방장산, 한라산을 영주산으로 일컬었다. 남계(南溪) 신명구(申命耉, 1666-1742) 같은 선비는 삼신산이 우리나라에 있다고 굳게 믿었다. 【그림 5】 《천하도》의 삼신산 부분, 조선후기, 국립중앙도서관 삼신산은 일찍부터 신선이 살고 있다는 명산으로 알려져 있었다. ‘알려져 있었다’라는 것은 당시 사람들이 그것을 ‘굳게 믿었다’는 것보다는 산신이 실제로 그곳에 있길 바랐던, 간절한 소망을 나타내는 것일 테다. 조선시대에 만들어지는 각종 「천하도(天下圖)」에 삼신산이 빠지지 않고 표시되어 있을 만큼 동방의 신선 세계로 유명하였다. 조선의 삼신산으로 불리는 금강‧지리‧한라산은 많은 이들이 유람을 소망했다. 청성(靑城) 성대중(成大中, 1732-1809)은 금강산은 기이하고 변화무쌍한 것이 석가와 같고, 지리산은 넓고 크며 활달한 것이 공자와 같고, 한라산은 높고 험하며 홀로 솟은 것이 노중련(魯仲連)과 같다며, 삼신산을 성현에 비유했다. 삼신산 중 금강산의 명성은 좀처럼 수그러들지 않았다. 조선시대에 오면 금강산 유람 열기는 더욱 고조되고, 전시기에 걸쳐 유람객의 발길이 끊이지 않았다. 당시 금강산 유람객에 대한 통계가 없어 알 수 없지만, 17-18세기 문인화가 조영석(趙榮祏, 1686-1761)의 『관아재고(觀我齋稿)』에는 한 해 동안 금강산을 찾는 유람객이 어림잡아 수천 명이 넘었다고 기록되어 있다. 금강산은 산 자체가 지닌 수려한 경치만으로도 사람들에게 동경의 대상이 되어왔고, 많은 사람이 유람을 소망했다. 사람들 사이에서 금강산을 유람하는 것은 신선의 명단(선적(仙籍))에 이름을 올리는 것이라 할 정도였다. 백두산은 최북단 국경에 있고, 한라산은 바다를 건너야 하는 지리적 여건으로 유람이 어려웠다. 삼신산이 우리나라에 있다고 믿었던 신명구는, 삼신산 중 한라산은 탐라의 벼슬을 하는 자가 아니고서 바다 건너 그곳을 유람했다는 사람을 세상에서 본 적이 없다고 했다. 그만큼 한라산은 명성에 반해 유람이 어려웠다. 조선시대 가장 많은 사람이 유람한 곳은 금강산이었고, 창작된 산수유기도 금강산이 다른 산에 비해 월등히 많다. 금강산은 불교 성지로 명성을 얻었지만, 유가적 성향을 지닌 선비들도 금강산을 꾸준히 유람하였다. 이들은 한편으로는 금강산에 산재한 불교 의식을 폄하하기도 했으나, 다른 한편으로는 조선의 오랜 역사와 문화가 축적된 보고로 생각하고 생애에 꼭 한 번 돌아보아야 할 곳으로 인식했다. 금강산 유람을 평생의 소원으로 간직한 사람들도 많았다. 고려말의 문신 가정(稼亭) 이곡(李穀, 1298-1351)은 회양의 천마령(天磨嶺)에 올라 금강산을 한 번 바라보는 것으로 평생의 소원을 다 풀었다고 감탄할 정도였다. 하늘 찌르는 흰 눈빛 신광을 발하나니 / 攙天雪色放神光 천자가 해마다 이 때문에 향을 내리시네 / 天子年年爲降香 한번 보고서 평생의 소원 이미 다 풀었으니 / 一望平生心已了 깊이 파묻혀 노끈 의자에 앉아 있을 필요 있는가 / 不須深處坐繩床 『가정집(稼亭集)』 권19, 율시(律詩), 「천마령 위에서 금강산을 바라보며(天磨嶺上望金剛山)」 【그림 6】 정수영, 《해산첩》 중 〈금강전도〉, 1799년, 국립중앙박물관 김창협은 금강산의 산수 경관이 동방에서 가장 뛰어나다고 평가했다. 그리고 금강산을 두 번이나 유람하였지만 언젠간 다시 가 보고 싶은 심정을 토로하였다. 김창협과 같이 당시 선비들이 금강산 유람 욕구를 억제하지 못하고 꼭 가서 보고자 했던 이유는 금강산 경치가 기이하여 누구에게 얘기하기도 어렵고, 설사 듣는다고 하더라도 이해하기가 어렵기 때문이었다. 금강산은 직접 보고도 그 형상을 얘기하기 어려우므로, 금강산을 제대로 알고자 하면 직접 가서 유람해야 한다는 것이다. 간이(簡易) 최립(崔岦, 1539-1612)은 금강산 경치라고 하는 것이 아버지가 다녀왔다고 해서 아들에게 설명해 줄 수 없고, 아들이 다녀왔다고 해서 또 아버지에게 얘기해 드릴 수가 없는 그런 장소로 이해하고 있다. 박세당도 금강산 경치가 세상에서 가장 좋고, 많은 묵객(墨客)이 유람을 다녀오고 시를 지었지만, 그 빼어남을 온전하게 살린 시가 드물다는 것을 평소 괴이하게 여겼다. 그러던 차에 자신이 직접 유람하며 눈으로 보고 나서야 금강산은 시인의 붓으로 만에 하나도 형용하기 어려운 대상이라 이해하고 있다. 조선의 선비들은 산을 제대로 알고자 하거나 산을 소재로 작품을 창작하고자 한다면 이와 같은 금강산의 웅장하고 기이한 형상을 반드시 직접 눈으로 봐야 한다고 생각했다. 금강산은 그야말로 조선 선비들에게 유람과 문예 작품 창작의 흥취를 유발한 선망의 대상이었다. 수당(修堂) 이남규(李南珪, 1855-1907)는 강원도 통천군수로 가는 심사범(沈士凡)에게 글을 보냈는데, “비록 고지식한 유학자나 속된 선비라 하더라도 목을 빼고 동쪽을 바라보면서 여윈 나귀와 종복을 데리고 한번 유람하길 원하므로 통천군수로 나가기를 크게 염원하고 있다”고 하였다. 이남규는 조선말의 학자이자 항일운동가이다. 즉, 사람들이 금강산을 동경하고 유람하기를 희망하는 풍조는 조선말에도 수그러들지 않았다. 유람을 하고자 한 조선 선비들이 가장 많이 택한 곳은 금강산이었다. -

조선 선비들의 로망, 관동유람

조선 선비들의 로망, 관동유람- 기록자료

- 문화

장안사에 들렸다. 사찰 입구의 무지개 모양[홍예(虹蜺)] 만천교(萬川橋)는 금강산에 들어서는 문에 해당된다. 소재(穌齋) 노수신(盧守愼, 1515-1590)은 만천교에서부터 주변 풍광에 매료되어 돌아가는 것을 잊을 정도였다. 【그림 12】 정선, 《신묘년풍악도첩》 중 〈단발령망금강〉, 1711년, 국립중앙박물관 【그림 13】 김윤겸, 〈장안사〉, 1768년, 국립중앙박물관 장안사 인근에는 내금강의 모든 물이 흘러드는 백천동(百川洞)이 있다. 백천동에는 천하절경인 명경대(明鏡臺)와 옥경대(玉鏡臺)가 마주하고 있다. 명경대는 높은 봉우리가 깎아지른 듯이 서 있고, 위에는 누런 돌을 이고 있는데, 둥글기가 명경(明鏡)과 같다고 하여 이름 붙여졌다. 옥경대는 ‘엽경대(葉鏡臺)’라 부르기도 한다. 김창협은 이곳을 보고, 황홀 지경이라 감탄을 금치 못하겠다는 탄성을 질렀다. 명경대를 지나면 금강산 수많은 골짜기 가운데서도 가장 고요하고 아름다운 골짜기의 하나인 영원동(靈源洞)이 나온다. 골짜기가 매우 깊고, 봉우리들이 기괴하여 내산(內山) 중 최고라 칭송받은 곳이다. 영원동 뒤쪽에는 백탑동(百塔洞)이 있다. 백탑동으로 들어가는 돌문인 문탑(門塔)을 지나면 검은 돌이 층층이 쌓여 사람이 쌓은 듯하다. 그 꼭대기가 불룩하게 튀어나온 것이 우산과 같으며, 높이는 5-6장(丈)인데 다보탑이라고도 한다. 1745년 강한유로(江漢遺老) 황경원(黃景源, 1709-1787)이 백천동과 영원동을 유람하며, 백 개의 시냇물이 밤낮으로 울어댄다고 하였다. 【사진 1】 명경대, 일제강점기, 강원도DMZ박물관 【그림 14】 김하종, 《해산도첩》 중 〈명경대〉, 1815년, 국립중앙박물관 【그림 15】 작자미상, 《금강산도권》 중 〈백탑동〉, 조선후기, 국립중앙박물관 영원동과 백탑동을 유람한 사람들은 내금강 동쪽 송라동(松羅洞)으로 가서 금강산 동쪽 봉우리인 망고대(望高臺, 또는 망군대)를 조망하거나 직접 올랐다. 송라동은 신라의 마의태자가 망국의 한을 안고 들어와서 베옷을 입고 풀로 연명하다가 생을 마쳤다고 전하는 곳이다. 망고대는 벼랑이 돌난간과 같아서 쇠줄을 수직으로 드리우고 그 줄을 붙잡고 올라야 했다. 교산(蛟山) 허균(許筠, 1569-1618)이 1603년 외가인 강릉에 머물고자 가는 길에 망고대에 올랐는데, 혼백이 빠지도록 두려웠다고 한다. 뒷날 오르는 사람들에게 목숨이 중하다는 걸 생각해 두라고 충고할 정도였지만, 그 위에서 보는 풍광은 목숨을 무시할 정도였다고 극찬했다. 정철은 「관동별곡」에서 그 높이에 감탄하여 “높을시고 망고대/외로울사 혈망봉/하늘에 치밀어 무슨 일을 사뢰리라/천만겁 지나도록 굽힐줄 모르는가/너와 너로구나 너 같은 이 또 있는가”라며 찬탄했다. 【사진 2】 망고대, 일제강점기, 강원도DMZ박물관 내금강에서 가장 뛰어난 경치를 자랑하는 곳은 만폭동(萬瀑洞)이다. 금강산을 찾은 선비들은 반드시 이곳을 유람했다. 만폭동에는 표훈사(表訓寺)가 있다. 표훈사 북쪽에는 금강대(金剛臺)가 있는데, 돌이 하늘을 뚫을 듯 솟아 있다. 금강대는 만폭동 입구에서 가장잘 조망되었다. 만폭동에는 경치 외의 또 하나 명물이 있었다. 만폭동 너럭바위에 당대 명필이었던 봉래(蓬萊) 양사언(楊士彦, 1517-1584)이 회양부사로 있을 때 쓴 “봉래풍악원화동천(蓬萊楓岳元化洞天)” 초서(草書) 대자(大字)이다. 필체가 날아 움직이는 듯 힘차서 유람하는 선비들은 가히 만폭동과 웅장함을 다툴 수 있다고 평가하며, 너도나도 이 글씨 주변에 자신의 필적을 새겼다. 선비들이 만폭동에 가면 반드시 양사언의 글씨를 보고, 그곳에서 바라보이는 금강대의 경치를 감상했다. 김창협은 1671년 만폭동 양사언의 글씨를 밟고 서서 “원화동천 새겨진 반석 위에 올라 보니 아스라이 금강대 드높이 솟았으나 청학이라 둥지에는 울음소리 적막하다. 양봉래 노련한 필치를 살펴보니 어이쿠 성난 사자 바위를 걷어차는군”이라고 소회를 남긴다. 양사언의 글씨는 화가 정수영(鄭遂榮, 1743-1831)이 만폭동 그림에도 그려 넣을 정도로 깊은 인상을 주었다. 【그림 16】 정수영, 《해산첩》 중 〈만폭동〉(하단에 양사언 글씨), 1799년, 국립중앙박물관 표훈사 근거리에는 정양사(正陽寺)가 있다. 정양사 헐성루(歇惺樓)에서 바라보는 금강산의 풍치가 일품이므로 선비와 화가들은 헐성루에서 개심대(開心臺)‧방광대(放光臺)‧천일대‧배점(拜岾) 등을 한눈에 조망했다. 전해지는 얘기로는 고려 태조 왕건(王建)이 방광대에 올랐는데, 담무갈 보살이 돌 위에 몸을 나타내어 광채를 발하였다고 한다. 왕건이 군신들과 고개 숙여 예를 표했고, 정양사를 지었다고 한다. 이 때문에 절 뒤의 언덕을 방광대라고 하고, 앞의 고개를 배점이라 한다. 노수신은 배점에 올라, 자신도 무릎을 굽힐 것 같은 마음이 생길 정도로 배점에서 보는 금강산 경관이 매우 압도적임을 느꼈다. 【그림 17】 김하종, 《해산도첩》 중 〈헐성루망금강〉(전면), 1815년, 국립중앙박물관 【그림 18】 김윤겸, 〈진주담〉, 1756년, 국립중앙박물관 만폭동에는 내팔담(內八潭)이 있다. 화룡(火龍潭)‧선담(船潭)‧구담(龜潭)‧진주담(眞珠潭)‧벽하담(碧霞潭)‧분설담(噴雪潭)‧흑룡담(黑龍潭)‧청룡담(靑龍潭) 등 소가 8개여서 ‘8담’이라고 하지만 실제 8담 외에 3개의 작은 소가 더 있다. 이중 흑룡담은 승려들 사이에서 석가모니가 목욕한 곳으로 통했다. 번암(樊巖) 채제공(蔡濟恭, 1720-1799)은 8담을 보고, 그중 진주담(眞珠潭)이 중국 강서성(江西省) 구강현(九江縣) 남쪽에 있는 여산(廬山)폭포보다 뛰어날 것이라며 극찬했다. 화룡담 위쪽에는 마하연(摩訶衍)이 자리한다. 만폭동 중에서 가장 깊은 곳이다. 주변 맑은 물과 하얀 돌이 여기에 이르러 기이함을 더한다. 마하연으로부터 칠보대(七寶臺)에 오르기 직전에 설옥동(雪玉洞)이 있고, 마하연 동북쪽에 혈망봉(穴望峰)이 있다. 혈망봉은 항아리 주둥이와 같은 구멍이 있어 이름 붙여진 것이다. 혈망봉 아래에는 담무갈봉(曇無竭峰)이 있는데, 담무갈 보살을 법기(法起) 보살이라고도 하기에 ‘법기봉’이라고도 불린다. 담무갈봉 아래쪽에는 향로봉(香爐峰)이 있다. 크고 작은 두 개의 봉우리가 있어 큰 것은 대향로봉, 작은 것은 소향로봉으로 부른다. 봉우리의 두 귀퉁이가 하늘로 높이 솟구쳐 홀로 서 있는데, 모양이 향로와 같아 그렇게 부른다. 혈망봉 동쪽에 일출봉(日出峰)과 월출봉(月出峰)이 서로 마주하고 있고, 모두 가파르고 높이 솟아나 일출과 월출을 볼 수 있어 그렇게 불린다. 【그림 19】 작자미상, 《금강산도권》 중 〈수미탑〉, 조선후기, 국립중앙박물관 만폭동 옆에 그윽하고 조용하며 스산한 내원통(內圓通)이 있고, 여기에 내원통암이 있다. 내원통과 잇따라서는 수미봉(須彌峯)이 있다. 계곡으로는 오래된 돌들이 무더기로 얽혀 부처 같기도 하고, 짐승 같기도 하고, 집 같기도 하며 탑 같기도 한 것이, 수백 수천으로 헤아릴 수 없을 정도로 많다. 그 가운데에 한 개의 층진 바위가 불쑥 솟아 하늘을 받치고 있는데 완연히 수백 층의 돌탑이다. 이것을 ‘수미탑’이라 부른다. 산에 솟은 돌의 모양이 실제 탑처럼 기이하고 산 자체가 불상을 안치하는 수미단(須彌壇)처럼 보이는 것이다. 죽석관(竹石館) 서영보(徐榮輔, 1759-1816)는 수미봉을 보고, 화공(化工)이 솜씨를 발휘했다며 그 아름다움을 극찬했다. 수미봉에서 동쪽으로 고개 하나를 넘으면 화살촉 같은 가섭봉(迦葉峯)이 나온다. 그 모양이 생황(笙簧) 다발과 같아 장대함이 금강산의 제일이다. 수미봉 북쪽에는 영랑점(永郞岾)이 있고, 그 옆에는 금강산의 주봉인 비로봉(毘爐峯)이 있다. 비로봉 아래로 늘어선 봉우리가 길게 펼쳐져 있고, 기이한 봉우리들이 빼어나게 솟아서 구름 병풍처럼 바라보이는 중향성(衆香城)이 있다. 중향성과 담무갈봉 사이에는 내‧외금강이 교차하는 내수점(內水岾)이 있다. 내수점은 ‘안문점(鴈門岾)’으로도 불린다. 【사진 3】 비로봉, 일제강점기, 양구근현대사박물관 【그림 20】 엄치욱, 「묘길상」, 조선후기, 국립중앙박물관 내수점 동쪽에 백훤담(百諠潭)과 이허대(李許臺)가 있다. 이허대는 잠와(潛窩) 이명준(李命俊, 1527-1630)이 강릉부사 시절에 유람 왔다가, 물가에 우뚝 서 있는 모습이 마음에 들어 쉬었고, 함께 유람 온 사람의 성이 허씨(許氏)였기에 마침내 ‘이허대’라고 글씨를 새겼다고 한다. 이허대 근처에는 붉은 절벽이 병풍처럼 연이어 둘러싸 있는 묘길상(妙吉祥)이 있다. 묘길상에는 신라시대에 창건되고 고려 말 나옹(懶翁)이 중창한 묘길상암이 있었다. 【사진 4】 백천교, 일제강점기, 강원도DMZ박물관 내금강을 유람한 후 외금강을 보고자 하는 선비들은 내․외 금강의 분기인 내수점을 넘어 고성의 유점사(楡岾寺)를 지나 백천교로 나가는 노정을 택하였다. 윤휴는 1672년 백천교를 건너면서 주변 수석이 기이하기 이를 데 없고, 푸른 소나무가 길옆으로 죽 있어 눈을 다시 닦고 보게 할 정도라며, 백천교 풍광에 대한 찬사를 쏟아냈다. 이어 선비들은 외금강의 대표적 명승인 만물상(萬物相)‧신계동(新溪洞)‧구룡연(九龍淵)‧옥류동(玉流洞)‧발연(鉢淵)‧불정대(佛頂臺)‧은선대(隱仙臺)‧십이폭포(十二爆布)‧만경대(萬景臺) 등을 유람하였다. 만물상은 온정(溫井)의 서쪽 끝인 오봉산(五峯山) 남쪽 사면 일대로, 층층 절벽 만 가지 생김새를 가진 기암괴석으로 이루어진 봉우리들이 줄지어 서 있다. 원래 ‘만물초(萬物草)’라 하였다. 만물상 입구의 삼선암(三仙巖)에서는 동해의 푸른 바다를 한눈에 볼 수 있고, 신선암 주변에는 귀면암과 독선암이 있다. 온정의 천선대(天仙臺)에 오르면, 만물상을 한눈에 바라볼 수 있다. 【사진 5】 오봉산 만물상, 일제강점기, 강원도DMZ박물관 신계동은 금강산 왼쪽 산기슭인데, 금강산 대찰 중 하나인 신계사(新溪寺)가 있다. 신계동은 골짜기가 그윽하고, 봉우리는 옥을 깎아 놓은 듯하다. 신계사 서쪽에 구룡연이 있는데, 물줄기가 굽이굽이 8개의 연못을 이루어 ‘상팔담(上八潭)’이라 한다. 유점사 터에서 살던 아홉 마리의 용이 53불(佛)에 쫓겨나 이곳에 와서 살았다는 전설에서 ‘구룡연’이라는 이름이 유래하였다. 물이 산등성이를 가로질러 안팎으로 흘러서 8번째 연못에 떨어지는데, 이것이 구룡폭포이고 그 아래에 있는 것이 구룡연이다. 구룡폭포는 물이 불어나면 꼭 은색 무지개가 땅으로 꽂히는 것과 같다. 골짜기 돌의 표면이 맑고 미끄러워서 발을 디디기 매우 어려워 유람 온 선비들이 종종 넘어져 다치는 일이 많았다. 매산(梅山) 홍직필(洪直弼, 1709-1787)은 구룡연을 보고, 하늘의 연못이라며 찬사를 쏟아냈다. 【사진 6】 신계사, 일제강점기, 양구근현대사박물관 【사진 7】 구룡폭포, 일제강점기, 국립중앙박물관 【사진 8】 상팔담, 일제강점기, 강원도DMZ박물관 【그림 21】 김하종, 《해산도첩》 중 〈비봉폭〉, 1815년, 국립중앙박물관 구룡연을 지나면 옥류동이 나오는데, 가는 길은 매우 험하였다. 잡고 올라갈 것이 없어서 철로 된 동아줄을 내려서 의지했다고 한다. 옥류동의 백미는 비봉(飛鳳)폭포이다. 폭포수의 모양이 봉황새가 긴 꼬리를 휘저으며 하늘로 날아오르는 것같이 아름답다고 하여 ‘비봉’으로 불렸다. 폭포수는 큰 바위벽을 굽이쳐 흐르며, 다시 누운 폭포를 이루다가 흩어져 떨어지면서 푸른 못인 봉황담에 담긴다. 채제공은 신선이 존재한다면, 바로 이곳이 신선이 노닐기에 가장 접합한 곳일 것이라며 감탄했다. 발연은 고성군 서쪽 35리 금강산 왼쪽 산기슭에 있다. 쌍으로 흐르는 곳은 상발연(上鉢淵)이고, 6개의 웅덩이가 있는 곳은 하발연(下鉢淵)이다. 둥글기가 마치 바리때[발(鉢)]처럼 생겼기 때문에 붙여진 이름이다. 위쪽 반석에서 비스듬히 폭포가 흐르는 곳에 발연암(鉢淵庵)이 있다. 발연암은 승려들이 폭포를 타는 놀이인 치폭(馳瀑)을 하던 곳이다. 낙전당(樂全堂) 신익성(申翊聖, 1588-1644)이 치폭의 모습을 보고 “발연의 물놀이와 발연의 유적은 절경이라 부를 만하다”라고 한 것처럼 당시 유람객들은 발연에서 치폭을 자주 즐겼다. 폭포가 흐르는 위의 서쪽 벽에는 양사언이 쓴 “봉래도(蓬萊島)” 3자가 새겨져 있다. 불정대는 박달령 위에 있는데, 만 길 되는 절벽으로 잔도(棧道)를 설치해서 다녔다. 불정대 남쪽에는 풍혈대가 있다. 돌에 동굴이 뚫려 있는데, 이 동굴에서 바람이 불어온다고 하여 붙여진 이름이다. 용재(慵齋) 성현(成俔, 1439-1504)은 불정대에서 조망되는 기이한 경관에 매료되어 돌아가는 것을 잊을 정도였다고 했다. 불정대와 마주하여서는 은선대가 자리하고 있다. 은선대가 있는 골짜기는 효운동(曉雲洞)이다. 항상 새벽 구름에 잠겨 있다고 하여 비롯된 이름이다. 그리고 은선대와 마주하고 있는 12폭포가 가장 기묘한 장관이다. 12층의 폭포가 겹겹이 쌓인 벽 중간에 맑디맑은 물이 흐른다. 매산(梅山) 홍직필(洪直弼, 1776-1852)은 은선대에서 바라본 주변 풍광에 압도되어 눈이 휘둥그레졌다. 그리고 이 근방에는 봉우리 중 가장 높은 만경대가 있다. 추강(秋江) 남효온(南孝溫, 1454-1492)이 금강산 유람 중, 길을 안내하는 승려에게 만경대 안내를 청했을 때 승려들 모두가 만류했을 정도로 오르기 험하고 높다. 이이가 19세 때 금강산을 유람하면서 만경대에 올랐을 때도 산골이 깊어 승려들도 모를 정도였는데, 막상 올라 보니, 온 사방을 모두 환하게 볼 수 있는 곳이라 했다. 【그림 22】 정선, 《신묘년풍악도첩》 중 〈불정대〉, 1711년, 국립중앙박물관 【그림 23】 김하종, 《해산도첩》 중 〈은선대망12폭〉, 1815년 국립중앙박물관 외금강이 위치한 고성 해변에는 영랑호(永郞湖)‧해금강‧감호 등의 비경이 있다. 외금강을 유람한 선비들은 동해의 절경과 관동팔경을 함께 유람했다. 영랑호는 현 속초시의 영랑호가 아니라 북강원도 고성군에 있는 영랑호이다. 삼면이 산에 둘러싸여 있고 동쪽으로 바다에 닿아 있어 매우 기이한 경치를 이루고 있다. 영랑호 동쪽 가에는 현종암(懸鍾巖)이 있는데, 기이한 암석에 구멍이 뚫려 있는 것이 종을 매달아 놓은 것과 같다고 해서 붙여진 이름이다. 【사진 9】 영랑호(북강원도 고성군 소재), 《조선향토대백과》(2006년) 【그림 24】 작자미상, 《금강산도권》 중 〈현종암〉, 조선후기, 국립중앙박물관 해금강은 금강산 줄기가 바다로 들어간 것과 같다. 기암과 가파른 절벽이 바닷가를 둘러싸고 있고, 그사이에 푸른 소나무가 있는데 마치 금강산과 같다고 하여 붙여진 이름이다. 선비들은 해변에서 해금강을 조망하는 것에서 그친 것이 아니라, 배를 타고 들어가 유람하였다. 해금강 주변에는 바다에 맞닿아 있는 석호인 감호(鑑湖)가 있다. 흰 모래와 푸른 소나무가 둘러있는 것이 절경이다. 감호 위쪽에 구선봉(九仙峰)이 있는데, 우뚝우뚝 솟은 모양이 기이한 암석 덩어리 같다. 해금강 바다 가운데는 칠성봉(七星峰)이 있는데, 옛 이름은 입석(立石)이다. 곳집 같은 것 7개가 칠성(七星)과 같은 형상이라서 붙여진 이름이다. 해금강 북쪽에는 험준한 기암으로 되어있는 군옥대(群玉臺)가 펼쳐져 있는데 그 모습이 장관이다. 【그림 25】 김하종, 《해산도첩》 중 〈해금강〉, 1815년, 국립중앙박물관 【사진 10】 해금강 일대의 감호와 구선봉, 강원도DMZ박물관 【그림 26】 정수영, 《해산첩》 중 〈해금강 군옥대〉, 1799년, 국립중앙박물관 【그림 27】 작자미상, 《금강산도권》 중 〈시중대〉, 조선후기, 국립중앙박물관 선비들의 관동유람 경로가 각기 다르고, 유람한 장소의 선후 관계가 천차만별이긴 하나 회양의 내금강, 고성의 외금강과 해금강 등을 유람한 후 관동팔경을 찾아 나섰다. 관동팔경 중 가장 북쪽에 있는 것이 흡곡의 시중대(侍中臺)이다. 시중대의 원이름은 칠보대(七寶臺)였다. 세조 때 순찰사로 왔던, 압구정(狎鷗亭) 한명회(韓明澮, 1415-1487)가 이곳에 올랐을 때, 마침 우의정(右議政)으로 임명한다는 왕명이 이르렀기 때문에 ‘시중대’로 이름을 고쳐서 기쁜 뜻을 표시하였다고 전한다. 삼면이 모두 호수인데, 조수가 밀려와 모래섬을 적시며 삼각주를 돈다. 그 속에 7개의 작은 섬들이 수풀처럼 열을 지어 있다. 이 섬 중 천도(穿島)는 흡곡을 유람하는 사람들이 시중대와 함께 유람하던 명소였다. 성현은 시중대에 올라 탁 트인 호수와 동해의 풍광을 바라보며 마치 신선 세계에 온 것 같다는 감흥을 느꼈다. 시중대를 본 선비들은 통천의 총석정을 유람하기 위해 남하했다. 총석정을 보기 위해 남하하는 도중에는 통천의 기이한 볼거리인 옹천(瓮遷)과 금란굴(金幱窟)이 있어서 선비들이 수시로 유람했다. 총석정은 총석에 있는 누정의 이름이고, 총석은 해안의 주상절리(柱狀節理)이다. 육면(六面)으로 깎여 있는 수십 개의 돌기둥이 해저에 꽂혀 있는 모양에서 유래한 이름이다. 총석정은 관동팔경의 한 곳이기도 하지만, 이곳의 절벽과 바위가 신기하고 아름다워 이곳을 ‘통천금강(通川金剛)’이라고도 한다. 생긴 것이 변화무쌍하여 유람객들의 감탄을 자아내기 충분했다. 잠곡(潛谷) 김육(金堉, 1580-1658)은 총석의 모습이 방정하고 굳세어서 그 성품을 하늘이 내린 것이라 감탄했다. 【그림 28】 김하종, 《해산도첩》 중 〈총석〉, 1815년, 국립중앙박물관 육지에서는 총석의 절경을 제대로 감상할 수 없어 바다에 배를 띄워 감상하였다. 육지에서 총석을 감상하려면 총석정 북쪽에 있는 환선정(喚仙亭)에서 조망하는 것이 제격이었다. 하서(河西) 김인후(金麟厚, 1510-1560)는 배를 타고도 구경했고, 육지에서는 환선정에 올라 총석을 바라보았다. 김인후는 총석을 미인에 비유하며, 자신의 옷깃이 이 미인에게 끌릴까 근심이 된다고 할 정도로 풍광에 매료되었다. 【사진 11】 총석정 뱃놀이, 일제강점기, 강원도DMZ박물관 총석정을 유람한 후에는 남하하여 고성의 삼일포를 찾았다. 삼일포는 돌섬 36봉이 둘러싸고 있어 기이한 경치를 이룬다. 신라 때 4선(四仙)으로 불리는 화랑 4명이 이곳에서 3일을 노닐었다고 하여 명명되었다. 삼일포 가운데의 섬에는 사선정(四仙亭)이 있었다. 남쪽의 단서암(丹書巖)에는 붉은 글씨로 ‘술랑도남석행(述郞徒南石行)’ 6자가 새겨져 있었다. 삼일포를 유람하는 선비들은 배를 타고 사선정에서 노닐고, 반드시 이 글씨를 보고자 했다. 삼일포 서쪽에는 4선이 춤을 추고 놀았다는 무선대(舞仙臺)가 있고, 북쪽에는 파도가 치고 있을 때 돌의 형상이 사자와 같다는 사자암(獅子巖) 등이 있다. 신익성은 고성군수 이극포(李克浦)의 도움을 받아 삼일포에 배를 띄워 사선정에 올라 술을 마시며 놀았다. 신익성과 같이 고성의 삼일포 등지를 유람했던 선비들은 대부분 고성군 관아에 들려 유람에 도움을 받거나 하룻밤을 묵어 갔다. 특히 고성군 객사에 있던 해산정(海山亭)은 또 하나의 볼거리를 제공해 주는 곳이었다. 해산정에서 바라보이는 외금강의 경치가 일품이었기 때문이다. 고성은 바다를 끼고 있는 덕에 풍광이 뛰어나며 사선정이나 해산정 외에도 대호정(帶湖亭)‧일승정(一勝亭)‧어풍정(馭風亭)‧감호당(鑑湖堂)‧비래정(飛來亭)‧칠송정(七松亭)‧쌍벽정(雙碧亭)‧망악정(望嶽亭) 등 수려한 경관을 자랑하는 누정이 부지기수였고, 유람객들이 그냥 지나치지 못하는 곳이었다. 【사진 12】 삼일포, 일제강점기, 양구근현대사박물관 【그림 29】 정선, 《신묘년풍악도첩》 중 〈해산정〉, 1711년, 국립중앙박물관 삼일포를 유람한 선비들은 고성에서 다시 남하하여 간성의 창간역으로 행로를 잡았다. 청간정을 유람하기 위해서다. 청간정이 있는 곳은 현재 남한의 고성군이다. 남한의 고성군 일대는 조선시대 간성군에 해당하는 곳이다. 청간정은 간성군 청간역에 속했던 정자였다. 청간역은 바다와 연접해 있었는데, 이 역에는 청간정 외에 ‘만경루’라는 누정도 있었고, 기암괴석의 만경대(萬景臺)가 있었다. 청간역은 유람객들이 묵어가는 장소였으므로, 청간정은 만경루‧만경대와 함께 동해를 조망하고 즐길 수 있는 유람의 적지였다. 청간정은 설악산에서 흘러내리는 청간천과 바다가 만나는 구릉 위에 위치한다. 여기서 바라보는 동해안의 풍경은 일품이다. 특히 일출과 낙조, 달밤의 정취 또한 시인묵객의 심금을 울렸다. 신익성은 유람 중 청간정에서 유숙하며, 만경대에 올라 달빛에 취해 돌을 베고서 누워 “이 밤, 이달은 천하가 함께하는 것이지만 나처럼 만족스럽게 바라보는 이는 없을 것이다”라고 달밤의 정취를 극찬했다. 윤휴도 “30여 리를 와서 한 곳에 다다르니, 붉은 기둥으로 된 높은 누각이 바다를 향하여 있고 어촌이 저자를 이루고 있었는데 구름과 물이 시야를 가득 메웠다. 말에서 내려 난간에 올라 보니 마음까지 시원하였다”라고 하며, 청간정의 위치에서 바라보는 주변 풍광의 수려함을 극찬했다. 청간정은 1884년 갑신정변 당시 불에 타버린 뒤 그대로 방치되었다가 1928년 토성면장 김용집(金鎔集)의 발의에 따라 현재의 위치로 옮겨서 재건한 것이다. 원래의 위치는 청간정 옆 군사시설 보호구역 내 만경대 옆이다. 【그림 30】 강세황, 《풍악장유첩》 중 〈청간정〉, 18세기, 국립중앙박물관 【사진 13】 청간정, 고성군청 【그림 31】 정선, 〈낙산사〉, 조선후기, 국립중앙박물관 간성에서 동해안을 따라 남하하면 우리나라에서 가장 아름다운 일출을 볼 수 있는 낙산사가 있다. 낙산사에서 일출을 가장 잘 조망할 수 있는 곳은 의상대(義湘臺)이다. 선비들은 낙산사를 그냥 지나는 곳으로 여기지 않았다. 낙산사에서 반드시 일출을 보고자 하룻밤 묵어 가곤 했다. 낙산사 여정이 담긴 선비들의 유람 기록을 보면, 대부분이 일출을 목도하고 감탄한 내용이다. 귤산(橘山) 이유원(李裕元, 1814-1888)은 낙산사에서 일출을 보고는 순식간에 혼돈의 세계가 열린다며 감히 머리를 들어 쳐다볼 수 없다고 했다. 현대시조 작가 조현종(1906-1989)은 「의상대 해돋이」라는 시조를 지으면서, 의상대 일출을 천지개벽이라 표현했다. 조선의 선비 이유원과 같은 감정을 표출하고 있다. 선비들은 낙산사에서의 일출을 통해 자연의 위대함을 느끼고, 속세의 혼돈에서 벗어날 힘과 희망을 얻어갔다. 【그림 32】 작자미상, 《금강산도권》 중 〈경포대〉, 조선후기, 국립중앙박물관 낙산사 다음의 주요 유람 장소는 강릉의 경포대였다. 경포대는 강릉에서 가장 빼어난 경치를 자랑하는 석호인 경포호 변에 창건된 누정이다. 고려시대에 관아의 누정으로 창건되었다. 경포호는 수면이 거울같이 맑아서 붙은 이름인데, ‘경호’라고도 하고 사람에게 유익함을 준다고 해서 ‘군자호(君子湖)’라고도 한다. 호수 한가운데 자리 잡은 바위는 각종 철새가 깃드는 곳으로 새바위라 하며, 노론의 영수 우암(尤庵) 송시열(宋時烈, 1607-1689)이 쓴 ‘조암(鳥岩)’이라는 글씨가 남아 있다. 경포대가 유명한 것은 경포호와 주변 지역의 수려한 자연경관이 잘 어우러진 우수한 조화미(調和美) 때문이었다. 대문장가인 계곡(谿谷) 장유(張維, 1587-1638)는 경포대와 자연경관의 조화가 조선의 산수 중 최고라 극찬하였다. 경포대 유람은 생각만으로도 선비들의 가슴을 설레게 했다. 특히 경포대에서 달을 감상하는 것은 빼놓을 수 없는 볼거리였다. 그윽한 정취가 묻어나는 야밤에 배를 띄워 술을 마시며 달을 감상하는 것은 유람의 백미 중 백미였다. 정철은 경포호에 도착하자마자 호수에 배를 띄웠다. 그때의 소회를 「관동별곡」에서 “배 한 척 띄워 내어 정자 위로 올라가니/강문교 넘은 곁에 대양이 거기로다/조용하다 이 기상, 아득하다 저 경계/이보다 갖춘 데 또 어디 있단 말인가”라고 읊으면서, 경포대를 관동팔경의 제일로 꼽았다. 경포대는 일일이 언급하지 못할 정도로 수많은 시인묵객과 유람객에게 찬탄과 사랑을 받았다. 【사진 14】 경포대와 경포호, 강릉시청 【사진 15】 경포대에서 바라본 경포호 야경, 이상균 선비들은 경포대 유람의 여운을 뒤로하고 다음 여정의 목적지인 죽서루를 찾아 나섰다. 죽서루는 고려시대에 창건된 이래 관동팔경 중에서도 경포대와 함께 수려한 경치로 수위를 다투는 곳이었다. 죽서루는 삼척부 객사(客舍)였던 진주관(眞珠館)의 부속 건물이었다. 주로 손님 접대와 관리들의 휴식, 그리고 연향을 위한 장소로 활용되었다. 관동팔경은 모두 바다와 연접하여 경관을 구성하고 있는데, 죽서루만은 오십천을 끼고 있다. 허목은 삼척부사 재임 시절 바로 이점에 주목하였다. 죽서루는 강물이 감돌아 흐르는 물가 바위 절벽 위에 있어 그것이 만들어 내는 경치는 다른 관동팔경에서 볼 수 없는 독특한 아름다움을 가지고 있다고 평하고, 죽서루에 힘찬 필치로 ‘제일계정(第一溪亭)’이라는 현판을 남겼다. 죽서루는 곧잘 연향을 베푸는 자리로 바뀌곤 했는데, 특히 유람객들은 삼척부사와 함께 죽서루에서 연향의 밤을 즐겼다. 삼척부사 간옹(艮翁) 이헌경(李獻慶, 1719-1791)이 달밤에 손님들과 기생을 불러 죽서루에서 음악을 펼쳐놓고 한껏 연회를 즐긴 일을 시로 남겼는데, 그때의 일이 생생하게 묘사되어 있다. 시의 내용을 보면, “반갑게 만난 여러 사람과 촛불을 밝히니 그들이 있는 죽서루는 순식간에 속세와 완전히 단절된 곳으로 변한다. 반가운 이들이 있고 음악과 아름다운 산수가 있으며, 가을의 밝은 달과 별들이 술잔과 술독에 비치고 있다”는 환상적인 내용이다. 죽서루 아래 오십천에서의 뱃놀이도 빼놓을 수 없는 즐거움이었다. 풍광 좋은 곳에서 뱃놀이를 즐기는 풍습은 조선 어느 고을에서나 행해졌던 선비들의 고상한 풍류였다. 선비들은 북송(北宋)의 문장가 소동파(蘇東坡)의 「적벽부(赤壁賦)」를 삶 속에서 구현하고자 했다. 밝은 달밤에 좋은 벗들과 배에 올라 시와 술을 즐기는 것이 주요 내용이었다. 죽서루는 다른 관동팔경에 비해, 죽서루만의 색다른 아름다움과 즐거움이 있어서 많은 유람객이 선호하는 장소였다. 【그림 33】 강세황, 《풍악장유첩》 중 〈죽서루〉, 18세기, 국립중앙박물관 【사진 16】 오십천과 죽서루, 허목의 ‘제일계정(第一溪亭)’ 현판, 이상균 【그림 34】 이방운, 〈망양정〉, 18세기, 국립중앙박물관 죽서루 다음의 관동팔경 유람 코스는 울진의 망양정과 평해의 월송정이다. 이 두 곳은 현재 경상북도에 소재하고 있지만, 조선시대에는 강원도에 속한 군현이었다. 망양정은 고려시대에 울진군 기성면 망양리 해안가에 처음 세워졌고, 1471년(성종 2) 평해군수 만계(灣溪) 채신보(蔡申保, 1420-1489)가 망양리 현종산(縣鍾山) 남쪽 기슭으로 이전하였다. 이후 이건과 퇴락을 거듭하다가 1860년경 현재의 위치인 울진군 근남면 산포리에 건립되었다. 전해 오는 이야기에 따르면, 관동팔경이 울진에는 한 곳도 없는데, 평해에는 월송정과 망양정 두 곳이나 있어 울진현령 이희호(李熙虎)가 그 하나를 나누어 달라고 해서 1860년 지금의 자리로 옮겨 세웠다는 것이다. 지금도 망양리 현종산 기슭에 망양정 옛터가 있고, 지역주민 및 탐방객의 쉼터와 선인(先人)들의 정취를 느낄 수 있도록, 2015년에 정자를 새로 건립해 놓았다. 선조 때 아계(鵝溪) 이산해(李山海, 1539-1609)가 평해로 유배와 있을 때 망양정에 올라 “하늘은 푸르고 바다는 깊어 그 크기가 밖이 없고, 그 넓이가 가히 없고 그 깊이가 끝이 없음을 본 뒤에야, 비로소 평생의 장관을 유감없이 다하여 호호탕탕한 흉중이 예전과는 사뭇 다른 듯 느껴졌다”고 할 정도로 그 빼어난 경관에 감흥을 받았다. 숙종은 강원도관찰사에게 관동팔경을 그림으로 그려 오라고 하여 감상한 뒤, 그중 망양정이 가장 아름답다고 극찬하면서 ‘관동제일루(關東第一樓)’라고 쓴 친필 편액을 내렸다고 한다. 나재(懶齋) 채수(蔡壽, 1449-1515)는 관동의 누대 중에서 망양정을 으뜸으로 쳤다. 정철은 망양정에 올라 파도가 바위에 부딪치며 내는 우레 같은 소리와 파도의 포말에 압도당했다. ‘망양(望洋)’이라는 뜻처럼, 망양정은 드넓은 동해를 조망하기에 가장 좋은 유람 명소였다. 【사진 17-1】 산포리 망양정, 이상균 【사진 17-2】 동해, 이상균 【사진 18】 망양리 옛 망양정 터, 이상균 관동팔경의 마지막 유람 코스, 또는 경상도 쪽에서 북상하는 유람객의 첫 번째 관동팔경 유람 코스는 평해의 월송정이었다. 현재 울진군 평해읍 월송리 동해 변에 위치한다. 조선시대 평해읍은 울진군과 독립된 평해군으로 존재했으나, 1914년 울진군 평해면으로 편입되었다가 1980년 울진군 평해읍으로 승격하였다. 【그림 35】 전 김홍도필, 《해동명산도첩》 중 〈월송정〉, 조선후기, 국립중앙박물관 월송정의 창건 시기는 정확히 알 수 없고, 고려말에 활동했던 안축과 이곡의 시에 등장하는 것으로 보아, 고려말에 이미 정자가 있었던 것으로 보인다. 첫 건축 위치도 알 수 없고, 조선후기에 그려진 모든 월송정 그림을 보게 되면 성곽의 문루로 표현되고 있다. 이 성곽은 월송포진성이다. 월송정은 고려시대에 처음 지어진 이후 조선시대 월송포진성이 건립되면서 성의 문루로 사용되었던 것으로 확인된다. 이후 포진성의 문루 월송정은 1933년 평해읍 월송리 302-3번지에 옮겨졌으나, 일제강점기 월송에 주둔한 해군이 적의 표적이 된다고 하여 철거하였다. 1969년 다시 신축했는데, 1979년 울진군에서 이를 해체하여 1980년 현 자리에 새롭게 건립하였다. 월송정은 다른 관동팔경의 정자와 마찬가지로 동해에 인접해 있어 바다를 조망하기에 좋다. 그러나 정자의 이름에 나타나듯이 월송정의 백미는 푸른 솔숲과 하얀 모래이다. 영조 연간에 편찬된 『여지도서(輿地圖書)』에 따르면, 성종은 우리나라의 정자 중에서 월송정을 으뜸으로 쳤다고 한다. 그 이유는 푸른 소나무와 흰 모래가 사시사철 변함없이 본래의 빛깔을 유지하고 있기 때문이었다. 강원도관찰사가 되어 월송정을 유람했던 성현도 월송정 주변의 하얀 모래사장과 푸른 솔숲을 주목하고, 사계절 내내 변치 않는 소나무의 절개를 흠모하였다. 경상도 영해 출신의 학자였던 갈암(葛庵) 이현일(李玄逸, 1627-1704)은 젊은 시절 동해의 푸른 바다를 유람하고 그 기운을 받아 기운찬 문장을 쓰겠다는 포부가 있었다. 그러나 월송정에 올랐을 때는 그 꿈을 펼치지 못한 채 이미 늙어버린 나이였으므로, 육신을 벗고 신선을 따라 노닐고 싶은 마음이 생긴다고 토로했다. 【사진 19】 월송정과 솔숲, 이상균 【사진 20】 월송정에서 바라본 동해, 이상균 유람객들은 월송정에서 산수를 감상하는 즐거움을 느끼기도 했고, 때로는 솔숲을 보며 절개를 다지기도 했고, 드넓은 바다를 보며 호연지기를 기르기도 했다. 특히 유람의 마지막 장소로 월송정을 택한 선비들에게는 여정의 아쉬움이 가장 많이 남는 장소였다. 유람을 마치고 돌아가야 하는 우울한 심사에 망망대해를 보노라면, 장구한 대자연 속에 떠도는 한 마리 하루살이 같은 자신의 존재에 인생의 무상함을 토로하기도 했다. 반대로 유람을 시작하는 선비들은 탁 트인 바다에 매료되어 앞으로 펼쳐질 신선 세계로의 장쾌한 관동 여정의 기대감에 부풀어 설렘을 주체하지 못했다. -

조선 선비들의 로망, 관동유람

조선 선비들의 로망, 관동유람- 기록자료

- 문화

저녁이고 장소는 사찰이었다. 산중 유람의 숙소가 사찰이었기 때문이었다. 선비들은 유람 중 사찰에서 연회를 즐기는 것을 그리 흠이 되는 일로 생각지 않았다. 유람 중 가장 흔히 벌어지는 상황이었다. 사찰에 술자리가 만들어지면 악공들에게 피리를 불게 하고, 악공을 데려가지 않으면 범패(梵唄, 불교의 의식 음악)를 하는 승려들을 동원하여 연주시켜 흥을 돋웠다. 특히 절에 누각이 있으면 그곳에 올라 연회를 열었고, 야심한 밤 모두 대취하여 사찰에서 유숙했다. 승려들과 함께 술자리를 하기도 했다. 임진왜란 때의 의병장으로 유명한 송암(松巖) 양대박(梁大樸, 1543-1592)은 1571년 금강산을 유람하면서 산중에 동행한 승려들과 함께 술을 마셨다. 주영암(珠纓巖)에서 자신의 유람을 안내했던 능인암(能仁庵)의 승려 계은(戒訔)과 술을 마시고 있을 때 유점사의 주지 도잠(道岑)이 찾아와 함께 술을 마셨다. 【그림 36】 정수영, 《海山帖》 중 총석정에서의 뱃놀이 부분, 조선후기, 국립중앙박물관 산중 유흥에 이어 관동유람에서 가장 걸판진 풍류는 뱃놀이였다. 특히 관동팔경은 동해와 석호를 끼고 있어 유람객의 뱃놀이가 더욱 성행하였다. 해금강과 관동팔경 명소인 고성 삼일포, 통천 총석정, 강릉 경포호 등은 배를 타지 않으면 본연의 경치를 즐기지 못하였다. 금역당(琴易堂) 배용길(裵龍吉, 1556-1609)은 배를 타지 않으면 이곳의 진기하고 기괴한 풍경을 다 볼 수 없다고 했다. 그래서 이곳을 유람하는 선비들은 뱃놀이를 즐기며 주변 경치를 감상하였다. 뱃놀이는 단순히 경치를 즐기기 위한 것에서 유행한 것은 아니다. 불후의 명작으로 문장가들에게 널리 애송되고 문예 창작의 모범이 되는 작품으로 칭송받았던, 중국 대문장가 소동파의 「적벽부」 전래와 함께 그 문예 활동인 뱃놀이 재연이 조선 선비들 사이에서 유행했기 때문이다. 선비들은 소동파의 문장을 흠모하고 「적벽부」를 소재로 한 많은 작품을 쏟아냈다. 「적벽부」가 탄생할 수 있었던 뱃놀이는 조선 선비들의 심미적 풍류로 자리 잡았다. 소동파가 임술년(壬戌, 1082) 가을인 음력 7월 16일(기망(旣望))과 겨울인 음력 10월 15일(망일(望日))에 뱃놀이를 한 것을 모방하여 두 기일이 도래하면 조선 선비들은 너도나도 뱃놀이에 나섰다. 특히 소동파가 뱃놀이한 임술년이 되는 해가 도래하면 뱃놀이가 더욱 성행했다. 두 기일 중 뱃놀이를 즐기기 좋은 계절인 7월에 더욱 성행하였다. 음력 10월은 추웠고, 음력 7월은 가을에 접어드는 절후라 유람하기에 최적기였다. 소동파는 작은 배 한 척을 띄워 조촐하게 달밤의 흥취를 즐겼다. 조선 사대부들의 뱃놀이는 대부분 조촐하게 이루어졌으나, 기생과 악공 등을 동원하여 대규모 향락을 즐기며, 거금을 탕진하는 경우 또한 존재했다. 관인들이 지위를 이용하여 호화로운 뱃놀이를 즐기는 폐단이 발생하기도 했다. 뱃놀이는 놀이의 특성상, 기방(妓房) 등에서의 유흥, 삼삼오오 모여서 하는 도박 등과 같은 향락처럼 내부에서 이루어진 것이 아니라 많은 사람이 보는 외부에서 행해졌던 고로, 사치스러운 모습이 더욱 크게 드러날 수밖에 없었다. 특히 평안감사가 부임하면 달밤에 부벽루 앞 대동강에서 뱃놀이하는 것이 하나의 관행이었다. 김홍도가 이를 그림으로 남겼는데, 평안감사가 탄 정자선 주변의 크고 작은 수많은 배에는 기생을 비롯한 수행원들이 타고 있고, 강가에는 백성들이 횃불을 들고 도열해 있는 모습을 볼 수 있다. 평안감사의 호화판 대동강 뱃놀이는 관례적으로 행해졌다. 사치스러운 뱃놀이는 개인이 사비로 하기에는 매우 어려운 것이었다. 평안감사라는 직위를 이용하여 관원과 관물을 이용하여 즐긴 것이다. 관동 유람객들도 수령들의 도움을 받아 조촐한 것으로부터 호화로운 것에까지 다양한 형태의 뱃놀이를 즐기기도 했다. 이러한 연유로 뱃놀이는 조선후기 소비와 향락 문화는 도덕적 지탄을 받는 등 병폐 문화의 하나로 지목받기도 한다. 【그림 37】 전 김홍도필, 《평안감사향연도》 중 〈월야선유〉, 19세기, 국립중앙박물관 관동팔경 중 유람객의 요란한 뱃놀이가 행해졌던 대표적인 곳은 오십천을 끼고 있는 죽서루였다. 죽서루 아래 오십천에는 물줄기가 암벽을 치면서 휘어져 고인 곳이 있다. 오십천이 돌아나가는 이 공격사면 쪽 암벽 위에 죽서루가 있다. 바로 그 지점에 물이 잠시 숨을 멈추어 못을 이루는데, ‘응벽담(凝碧潭)’이라 불린다. 그만큼 죽서루 아래로 보이는 못이 맑고 아름다워서 붙여진 이름이고, 응벽담에서 보는 죽서루의 암벽은 소동파가 뱃놀이한 적벽을 방불케 하여 뱃놀이의 감흥을 불러일으키기 충분했다. 신재(愼齋) 주세붕(周世鵬, 1495-1554)은 1529년 3월 강원도도사(江原道都事)에 제수되어 관동의 명승들을 두루 돌아볼 기회를 얻었다. 6월 그믐 저녁 삼척부사 윤세호(尹世豪, 1470-?)와 죽서루 아래 오십천에서 뱃놀이를 즐기고 그때 느낀 감흥을 다음과 같은 시로 남겼다. 【사진 21】 삼척 죽서루 암벽의 ‘응벽담’ 암각자, 가톨릭관동대학교박물관 어진 군수는 풍류로워 관윤공과 같고 / 賢宰風流關尹公 아름다운 빈객은 또 이태백 같아라 / 嘉賓復有謫仙翁 절벽 따라 천 개의 은빛 촛불 줄지어 빛나니 / 沿崖列耀千銀燭 물에 거꾸러진 만 개의 옥 같은 무지개 놀랍네 / 倒水翻驚萬玉虹 천상의 누대에는 북두성이 찬연하고 / 天上樓臺燦星斗 강가의 음악소리에 어룡이 춤춘다 / 江邊鼓角舞魚龍 어른 모시고 어여쁜 배에 올라 즐기노라니 / 綵舟陪泛窮淸賞 상전벽해가 한순간의 헛것이라 웃을 만하다 / 桑海堪咍一瞬空 『무릉잡고(武陵雜稿)』 권4, 시 「사상(使相)을 모시고 누 아래에 배를 띄우다(陪使相泛舟樓下)」. 주세붕이 이 시에 붙인 짧은 머리말(소서(小序))을 보면, 이때의 풍광이 생생하게 묘사되어 있다. 주세붕은 성 서쪽으로 산보를 갔다가 날이 어둑해져 돌아왔다. 죽서루와 연근당을 잠시 둘러본 뒤 오십천에 띄워놓은 배에 올랐다. 죽서루와 연근당 처마에는 등불이 매달려 마치 별이 반짝이는 듯 찬연히 빛났다. 절벽에는 횃불을 늘어놓아 그 불빛이 강물 위로 쏟아져 내리는 듯하였다. 노를 젓자 물 위에 비친 그림자들이 흔들렸고, 마치 옥무지개가 강물에 거꾸로 드리운 듯하였다. 물 한가운데에서 상앗대를 놓자 노래와 음악이 서로 다투어 연주되어 산골짜기에 울려 퍼졌다. 밤이 늦어서야 이 모임이 끝났다. 주세붕은 이렇게 노닐었던 흥취와 그날 밤의 광경을 잊을 수 없었다. 조선시대에 그려진 대부분의 죽서루 그림을 보면, 죽서루 절벽에 오십천으로 바로 내려갈 수 있는 계단이 만들어져 있는 것과 오십천에서 뱃놀이하는 이들의 모습이 그려져 있다. 지금도 죽서루 응벽담 위의 절벽에 삼척부사로부터 기생에 이르기까지 200여 명의 이름이 암각자로 남아 있는 것을 보건대 오십천에서의 화려한 뱃놀이는 상당히 자주 열렸던 것으로 보인다. 【그림 38】 이방운, 〈죽서루〉, 18세기, 국립중앙박물관 유람객이 연회를 열 때 접대는 주로 지방 수령들의 몫이었다. 수령들은 관할지에 유람하러 찾아오는 선비들을 접대하고 수행했다. 선비들은 수령들에게 유람에 필요한 여러 가지 도움을 받았다. 물론 수령이 친인척이거나 교분이 있었던 경우도 있었다. 그러나 이와 상관없이 유람객의 지위고하에 따라 수령들은 이들을 예우하며 접대하지 않을 수 없었다. 당시 유람객들 대부분은 전‧현직 관료나 선비들이었으므로 수령들에게 임지를 방문하는 유람객 접대는 일종의 관행이었다. 특히 유람객이 수령의 친인척이거나 자신의 출세와 관련된 사람인 경우는 매우 후한 접대를 받았다. 수령들은 유람객들을 위해 숙식을 제공하고 주연을 베풀었으며 노잣돈을 보태 주기도 했다. 치재(耻齋) 홍인우(洪仁祐, 1515-1554)가 1553년 금강산을 유람할 때 철원 풍전역(豊田驛)의 친구 황찰방(黃察訪)에게 노자를 받았고, 통천군수와 양양부사에게 술 접대를 받았다. 김창협도 금강산 유람 중에 금성현령과 간성군수에게 노자를 받았다. 노자를 보태주는 사람들과는 평소 교분이 있었고, 단편적인 사례지만 수령들의 유람객 접대 중에는 거마비(車馬費) 조의 금전적 접대도 있었다. 수령이 유람객을 직접 수행하거나 만나지 못할 때는 간접적으로 유람에 도움을 주었다. 김창협은 1696년 원주 지인의 장례식에 참석하던 중 춘천의 청평사(淸平寺)와 인제의 한계사(寒溪寺)를 유람하였는데, 춘천부사 남취성(南聚星)은 매일 문안했고, 횡성현감 조정하(曺挺夏)는 양식을 보내 주었다. 인제현감은 직접 만나지 못하자 아전들에게 김창협을 맞이하여 관아에서 접대하고 동헌(東軒)에서 묵을 수 있도록 조치하여 놓기도 했다. 수령들이 유람객에게 제공하는 가장 많은 접대는 술접대였다. 주로 관기(官妓)를 불러 주연을 베풀어 주었다. 허균은 1603년 벼슬에서 파직되어 외가인 강릉에 머물고자 가는 길에 금강산과 관동팔경을 유람하였다. 낙산사에서 유숙할 때 양양부사 홍여성(洪汝成)이 술과 기생을 보내 주자 다음과 같은 시를 지어 고마움을 표하였다. 수령은 사귐의 정이 많아 / 明府多交誼 비색 산 맑은 술동이에 비치네 / 淸樽映翠鬟 바다에 떠갈 뜻을 가졌건만 / 還將泛海意 기생과 더불어 동산에 있네 / 携妓在東山 『성소부부고(惺所覆瓿藁)』 권1, 시부(詩賦), 「수령이 술과 기생을 보내오다(府伯送酒妓)」 선비들은 유람 중에 수령의 접대로 과거 알고 지내다 헤어졌던 기생을 다시 만나기도 했다. 신익성은 1631년 금강산과 관동팔경 유람 중 동해 일출을 보고자 낙산사에서 유숙했다. 이때 양양부사가 낙산사 경내에 있는 정자인 이화정(梨花亭)에서 술 접대를 했다. 일행은 대취해 술자리를 의상대로 옮기고, 고깃배가 도착하자 양양부사가 바다의 진미를 대접해 계속 술을 마셨다. 그리고 어린 기생이 부르는 송강 정철의 「관동별곡」을 들었다. 신익성 일행이 낙산사를 떠나 강릉의 우두대변(牛頭臺邊)이라는 곳에 도착하자 강릉의 관기 옥랑(玉娘)이 단장을 하고 기다리고 있었다. 옥랑은 신익성이 젊은 시절 강원도 평강(平康)에서 데리고 있던 어린 기생이었는데, 10년 만에 강릉에서 재회하게 된 것이다. 강릉부사가 옥랑을 보냈는지는 알 수 없으나, 옥랑이 관기인 것으로 보아 강릉부사의 배려가 있었던 것으로 보인다. 신익성은 선조의 딸인 정숙옹주(貞淑翁主)와 혼인한 부마(駙馬)로 동양위(東陽尉)에 봉해져 있었다. 그러므로 신익성이 관동유람 길에 오르자 수령들이 신경 쓰지 않을 수 없었다. 현직의 중앙 고관이 유람을 올 때는 지역 수령들은 더욱 각별한 관심을 보인다. 1603년 예조판서로 있던 이정귀가 금강산을 유람하였을 때는 고을의 모든 수령이 그를 수행하고 접대하려 했다. 이정귀는 함흥부(咸興府)에 있는 이성계의 부친 이자춘(李子春)의 묘인 화릉(和陵) 수리 책임을 맡은 봉심관(奉審官)으로 참석하였다가 돌아오는 길에 금강산을 유람하였다. 평소 가보지 못한 금강산 유람을 위해 봉심관을 자청했다. 이때 당대 명필이었던 석봉(石峯) 한호(韓濩, 1543-1605)가 금강산 인근 흡곡현령으로 발령받았으므로, 이정귀와 함께 출발하였다. 이정귀는 한호에게, 최립이 간성군수로 있으니 화릉 수리를 마치고 난 후 모두 함께 금강산을 유람하자고 청했다. 이정귀가 금강산을 유람한다는 소식이 있자 함흥에 있을 때부터 한호와 최립, 통천군수 안창(安昶)이 매일 일정을 물어왔고, 그 밖에 관동수령의 공문서를 가지고 일정을 묻는 자들이 줄지어 도착하였다고 한다. 이정귀가 함흥을 떠나 영흥에 도착했을 때 여진족이 종성부(鍾城府)에 침입하였다. 이정귀는 이 소식을 듣고 금강산 유람을 포기하려고 수령들에게 사과의 서신을 보냈다. 곧이어 여진족이 격퇴되었다는 소식을 듣고 유람을 재개하였으나, 흡곡현령 한호와 약속한 일정을 맞추지 못해 길이 어긋나 이정귀는 몇 명의 수행원과 금강산을 유람하였다. 이정귀는 금강산 유람 중 표훈사에서 원주의 도사(都事) 윤길(尹趌)과 찰방 이여기(李汝機), 강릉 집경전(集慶殿) 참봉 노승(盧勝)을 만나 동행했다. 이들은 이정귀를 만나러 왔다가 여진족의 침입으로 인해 도성으로 갔다는 소문을 듣고 자기들끼리 유람을 하던 중이었다. 단발령에는 강원도관찰사 이광준이 아들을 데리고 마중을 나와 있었다. 이광준은 도내를 순시하던 중 아들과 함께 금강산을 유람하고 있었다. 이때 이정귀가 왔다는 소식을 접하고 단발령에서 기다리고 있었던 것이다. 예조판서였던 이정귀의 유람에는 금강산 인근의 흡곡‧간성‧통천‧회양‧강릉의 수령들뿐만 아니라 원주에 있던 도사, 관찰사까지 수행하려 했다. 김창협은 진사시(進士試) 합격 후 21세 때인 1671년 금강산을 유람하였는데, 준비물이 고작 책 몇 권이었다. 그런데 김창협은 한 달간 금강산과 관동팔경을 유람하였다. 김창협이 간소한 준비물로 한 달여간 유람할 수 있었던 것은 지역 수령들의 도움이 있었기 때문이다. 가는 길인 금성에서는 현령 박빈(朴鑌)에게 음식 접대와 노자를 받았고, 회양부사 임규(任奎)는 김창협의 부친 김수항의 벗이었으므로 숙식을 제공하였다. 김창협은 처음 금강산만을 유람할 계획이었는데, 간성군수 권세경(權世經)의 도움으로 동해안의 삼일포와 총석정까지 유람할 수 있었다. 김창협과 권세경은 평소 아는 사이는 아니었으나, 권세경이 순찰사(巡察使) 일행의 문후를 위해 표훈사에 왔다가 우연히 김창협과 함께 묵게 되었다. 이때 김창협이 금강산을 유람하고 곧장 집으로 돌아갈 계획을 말하자, 권세경이 삼일포와 총석정 유람을 권하고 필요한 노자를 부담해 주었다. 삼일포도 고성군수 남파(南坡) 홍우원(洪宇遠)이 관아의 아전에게 명하여 준비한 배를 타고 유람하였다. 표훈사에서 권세경을 만난 후 이틀 뒤 순찰사 문후를 위해 온 홍우원을 유점사에서 잠시 만난 적이 있었다. 이에 홍우원은 산중에 있으면서도 아전을 시켜 김창협의 삼일포 유람을 위해 배를 준비해 주었는데, 권세경에게 김창협이 삼일포를 유람한다는 얘기를 들었기 때문이다. 김창협이 금강산을 유람할 때는 관로에 진출하기 전의 어린 나이었다. 평소 교분이 없었던 수령들의 후한 접대를 받을 수 있었던 것은 아버지인 김수항 때문이었다. 이때 김수항은 이조판서를 지내고 있었으므로 김창협은 수령들의 극진한 접대를 받을 수 있었다. 유람객이 수시로 드나들던 관동의 수령들은 이들의 유람을 직접 수행하거나, 접대를 위해 공물(公物)을 이용하는 경우가 많았다. 그러나 수령과 같은 관원이 현직에 있으면서 사사로이 유람하거나, 공물을 사용하는 것은 비판과 파직의 사유가 되기도 했다. 숙종 때에 강원도 지방 관원이 사사로이 역마를 사용해 유람하다가 관찰사가 파직된 사례가 있었다. 1701년 강원도사 이정규(李廷揆)가 횡성의 어느 선비를 데리고 산을 유람하면서 보안역(保安驛)의 말을 내어서 짐을 실어 날랐다. 이때 역의 찰방이 이 사실을 강원감영에 보고하였다. 그러나 당시 강원도관찰사였던 오류(五柳) 유이복(柳以復, 1653-1738)이 이를 묵살하고, 신임 관찰사에게도 보고하지 말도록 하였다. 그러나 감찰업무를 담당하던 장령(掌令) 정유점(鄭維漸, 1655-1703)이 이 사실을 숙종에게 보고하였다. 이 일로 이정규와 유람에 동행한 선비는 처벌받았고, 관찰사 유이복은 파직되었다. 관동은 유람의 명소였으므로, 수령이 유람객을 맞이하여 접대하는 일은 잦았다. 유람오는 선비들 대부분은 전‧현직 관료이거나 상위층이었으므로 교분이 없어도 도움을 주고 접대해야 했다. 거마비 제공, 관아에서의 숙식 제공, 관기와 악공의 동원, 술 접대뿐만 아니라 유람을 함께 수행하기도 했다. 조정의 현직 고위 관료와 강원도관찰사 순시가 곁들여 이루어지는 유람에서는 수령들의 합동 수행이 이루어졌다. 빈번한 접대에 수반되는 비용과 물자를 수령들의 사비로 충당하기는 어려웠을 것이므로 공물을 이용하기도 했다. 관동의 수령들이 유람 온 선비들을 접대하는 것은 조선시대의 보편적 관행으로 자리하고 있었다. -

조선 선비들의 로망, 관동유람

조선 선비들의 로망, 관동유람- 기록자료

- 문화

시설이 없었으므로 사찰이나 암자 등이 유람객의 숙소로 이용되었다. 승려들은 유람객의 숙식을 제공하고, 수발을 드는 등의 사역을 감당해야 했다. 특히 승려가 산중의 길을 가장 잘 알고 있어서 산중 유람의 가이드를 맡아야 했고, 유람객들이 타고 다니는 가마를 메야 했다. 가이드는 산길에 익숙한 노승이 맡았는데, 손가락으로 길을 가리키는 승려라는 뜻에서 ‘지로승(指路僧)’이라 했다. 가마 메는 일은 젊은 승려들이 담당했고, 가마를 메는 승려라는 뜻에서 ‘남여승(藍輿僧)’이라 했다. 선비들은 평지에서 나귀나 말을 타고 유람하다가도 산중 유람에는 산길에 익숙한 승려들의 가마에 옮겨 탔다. 이때 이용되는 가마는 대나무로 엮었고, 지붕 없이 만든 비교적 간편한 가마였다. 이 가마는 ‘남여(藍輿)’‧‘순여(筍輿)’‧‘죽여(竹輿)’‧‘편여(箯輿)’ 등으로 불렸고, 어깨에 메고 다닌다 해서 ‘견여(肩輿)’로도 불렸다. 남효온의 경우 1485년 금강산을 유람할 때 직접 걸어서 다니기도 했지만, 선비들 대부분은 나이와 관직 고하를 막론하고 산중 유람은 가마를 타고 했다. 김창협은 21살의 젊은 나이에도 금강산의 험준한 곳 모두 가마를 타고 유람하였다. 정선이 1711년 금강산의 백천교를 그린 그림을 보면 가마를 내려놓고 쉬고 있는 고깔 쓴 가마꾼 승려들과 나귀를 몰고 주인을 기다리며 대기하고 있는 종복들이 있어 당시 승려들의 가마 메는 모습을 여실히 보여 준다. 【그림 39】 정선, 《신묘년풍악도첩》 중 〈백천교〉, 1711년, 국립중앙박물관 승려들이 유람용 가마를 메는 풍조가 언제부터 시작되었는지는 정확히 알 수 없으나, 이식은 산중 유람에 승려들의 가마를 타고 다니는 풍조는 양사언으로부터 시작되었다고 하였다. 이식이 금강산에 들어갔을 때 절의 승려에게 가마 메는 고통을 듣고 이런 일이 누구로부터 비롯되었는지 물었더니, 승려가 부사 양사언이라 하였고, 가마를 타지 않은 사람은 오직 진사 임모뿐이라 했을 정도로 산중 유람에 승려의 가마를 동원하는 사례는 비일비재하였다. 정약용의 시에 산중 유람에 동원되는 대나무 가마가 줄을 이어 산모퉁이를 오른다고 할 정도였다. 이식은 양사언이 회양부사로 있으면서 금강산을 유람할 때 가마를 타는 풍조가 시작된 것으로 알고 있었다. 양사언이 회양부사로 있을 때가 정확히 언제인지는 밝혀지지 않았으나 1574-1577년 사이다. 양사언은 회양부사 시절 금강산을 자주 드나들며 만폭동 바위에 그 유명한 ‘봉래풍악원화동천(蓬萊楓嶽元化洞天)’ 8자를 새겼다. 이때 가마를 타고 금강산을 오르내렸던 것으로 보인다. 정엽도 산중 유람에 승려들의 가마를 타고 다니는 풍조는 양사언으로부터 시작되었다고 했다. 그러나 1544년 주세붕의 청량산 유람에 농암(聾巖) 이현보(李賢輔, 1467-1555)가 산중에 견여를 타고 주세붕을 찾아오고 있는 것으로 보아 양사언 이전부터 승려의 가마를 타고 산을 유람하는 것이 관습화되어 있음을 짐작할 수 있다. 이황도 1549년 소백산을 유람하면서 승려가 메는 가마를 탔다. 이황은 걸어 올라가고자 했으나 승려들이 의논하여 “견여가 아니면 안 되니, 전에 주태수께서 이미 타고 가신 고사가 있습니다”라고 하였다. 이는 주세붕이 청량산 유람에 가마를 타고 올라갔음을 말한 것이다. 결국 이황도 가마를 타고 걷기를 번갈아 하면서 소백산을 유람하였다. 선비들은 승려들을 가마꾼으로 동원하는 것을 당연시했다. 구전(苟全) 김중청(金中淸, 1566-1629)은 1601년 청량산을 유람할 때 승려에게 가마를 메게 하는 것은 나쁜 것이 아니므로 함께 간 친구에게 승려 2-3명을 데려오도록 하고 있다. 승려의 가마를 타고 유람하는 내용은 유람 기록에 거의 빠지지 않고 등장하고 있다. 유람에 승려들의 가마를 이용하는 것은 유람에 있어 상용화된 것으로 보인다. 그냥 오르기도 힘든 가파른 산길에 가마를 메는 것은 매우 고된 노역이었다. 선비들은 자신들이 가마를 타면서도 가마를 메는 승려들을 안쓰러워하기도 했다. 1680년 범허정(泛虛亭) 송광연(宋光淵, 1638-1695)이 지리산을 유람하면서 승려의 가마를 타고 갔는데, 길이 몹시 비탈져 승려들이 한 번에 열 걸음 이상을 갈 수 없었다. 송광연은 이런 상황에서 가마를 타면서도 승려들을 지극히 불쌍하고 가엾게 여기고 있다. 최립은 자신의 금강산 유람에 가마를 메어 준 승려 행정(行正)에게 감사의 뜻으로 다음과 같은 시를 지어 주기도 한다. 늙은 몸으로 산 헤매기엔 다리 힘 부족하니 / 白首尋山脚力微 천봉에 올라 어찌 휘파람 소리 한번 내 보리요 / 千峯一嘯計全違 남여타고 등반하면 통쾌함 맛보기 어렵지만 / 藍輿濟勝難稱快 그대 덕분에 나는 듯 빨리 달린다고 으스대네 / 賴汝翻誇疾若飛 『간이집(簡易集)』 권8, 동군록(東郡錄), 「남여를 맨 승려 행정에게 감사의 뜻으로 지어 주다(謝贈藍輿僧行正)」 정엽은 금강산을 유람할 때 유점사 승려의 가마를 타고, “가마를 탔어도 피곤하여 견딜 수 없는데 가마꾼은 오죽하겠는가?”라고 하면서 가마꾼 승려의 고통을 말하고 있다. 정엽이 안문점에 이르자 장안사의 승려들이 가마 교대를 위해 기다리고 있었다. 그런데 장안사 가마꾼 승려가 모자라 부득이 유점사의 승려에게 다시 가마를 메게 하였는데 매우 괴롭게 여겼다고 한다. 가마꾼 승려는 유람객의 수에 따라 수십 명까지 동원되었다. 윤휴가 금강산을 유람할 때 안문점에 이르자 유점사 승려 50-60명이 와서 대기하고 있었다. 유점사 승려들이 윤휴 일행이 왔다는 소식을 듣고 가마 교대를 위해 기다리고 있었던 것이다. 금강산 안문점은 회양 내금강과 고성 외금강의 경계로, 승려들이 가마를 교대하는 장소였다. 이유원의 『봉래비서(蓬萊秘書)』에 “안문점에 오르면, 정상에 초막 하나가 있는데 가마를 교체하는 곳이다”라고 하였다. 금강산처럼 큰 산은 유람의 처음부터 끝까지 한 사찰의 승려들이 가마를 멜 수 없었으므로, 일정 구간에서 승려들이 교대했다. 유람객이 자주 찾는 산에는 사찰들이 유람객을 수행하는 구간을 나누어 놓았기 때문이다. 승려들은 가마 메는 것이 괴롭고 힘들어 뚱뚱한 유람객은 기피했고, 오르기 어려운 곳은 유람객에게 볼만한 것이 없다고 거짓말을 하기도 한다. 금강산을 처음 찾는 유람객이 높은 봉우리의 경치를 감상하고자 승려들에게 물으면, 승려 대부분은 곧바로 볼만한 곳이 없다고 했다. 가마를 메고 오르기 매우 힘들기 때문이다. 정약용의 『여유당전서』에 수록된 「견여탄(肩輿歎)」이란 시는 산중에서 가마를 메는 모습, 가마를 탄 사람의 기쁨, 가마꾼 승려의 고통을 구체적으로 묘사해 주고 있다. 사람들이 가마타기 좋은 줄만 알고 / 人知坐輿樂 가마 메는 고통은 알지 못하네 / 不識肩輿苦 가마 메고 높은 비탈 오를 때는 / 肩輿上峻阪 빠르기가 산 오르는 사슴 같네 / 捷若躋山麌 … 평탄한 곳처럼 신속히 달리어라 / 快走同履坦 귓가에 씽씽 바람이 이는 듯하네 / 耳竅生風雨 이 때문에 산에서 노닐 적엔 / 所以游此山 이런 즐거움을 반드시 먼저 꼽는다오 / 此樂必先數 … 통솔하는 아전은 회초리로 지시하고 / 領吏操鞭扑 우두머리 승려는 대오를 정돈하네 / 首僧整編部 영접하는데 시한을 어기지 않고 / 迎候不差限 가는 데는 엄숙히 서로 뒤따르네 / 肅恭行接武 헐떡이는 숨소리 여울 소리에 섞이고 / 喘息雜湍瀑 헌 누더기 땀이 흠뻑 젖는구나 / 汗漿徹襤褸 팬 곳 지날 땐 곁사람 빠져나가고 / 度虧旁者落 험한 곳 오를 땐 앞사람이 구부리네 / 陟險前者傴 멜빵에 눌려 어깨엔 홈이 생기고 / 壓繩肩有瘢 돌에 부딪쳐 멍든 발은 낫지를 않네 / 觸石趼未癒 스스로 고생하여 남을 편케 함이 / 自瘁以寧人 당나귀나 말과 다를 것이 없구나 / 職與驢馬伍 승려들은 특별한 품삯을 받는 것 없이 가마를 메고 다녔다. 가마꾼 사역에 종사해 봐야 선비들이 먹다 남은 쌀 등의 생필품을 사찰에 조금 남겨 두고 가거나, 시 한 줄 써 주는 것이 고작이었다. 품삯이라고 해 봐야 술 한 잔 정도였다. 반대로 사찰에서는 유람객 접대에 막대한 비용을 소진했다. 정약용의 『목민심서(牧民心書)』에 이러한 실태가 잘 나타나 있다. 고을 수령이 사찰에서 한 번 놀면, 동반한 사람들의 접대를 위해 사찰의 반년 생활비가 동이 난다고 하였다. 그리고 혹시 수령들이 비용을 충당해 주기 위해 사찰에 돈과 쌀을 주면, 수령이 절 밖을 나서자마자 아전과 관노들이 빼앗아 버렸다고 한다. 금계(錦溪) 배찬(裵瓚, 1825-1898)이 고을의 모 수령과 산을 유람하였는데, 암자에서 숙식하며 수령이 음식 경비를 자비로 충당한다고 하자 승려들이 은혜에 감사하고 덕을 칭송할 정도였다. 승려들은 사찰에서의 숙식 수발, 기생들과 함께 춤을 추기도 하는 등 선비들의 종과 같은 역할까지 해야 했다. 제호(霽湖) 양경우(梁慶遇, 1568-1638)는 지리산을 유람하면서 승려들에게 물놀이를 시키기도 했다. 폭포연(瀑布淵)과 북지당(北池塘)에 이르렀을 때, 따라온 노복이 승려들이 물놀이를 잘한다고 이르자 어린 승려 7-8명에게 물놀이를 시켰다. 승려들은 발가벗고 음부를 가린 채 시키는 대로 물놀이했다. 못 위에 있던 한 승려가 숲에서 나온 큰 벌에게 이마를 쏘여 땅에 쓰러져 울부짖자 흥이 깨져 자리를 파하였다. 윤휴는 금강산 유람 중 승려들에게 약초를 캐도록 시키기도 했다. 유람객이 사찰에 요구하는 작폐도 적지 않았다. 김육은 개성 천마산의 절 태반이 비어 있는 이유가 산중에 유람을 오는 사람들이 끊이지 않고, 이중 무뢰한 자들이 사찰을 침탈하였기 때문이라 하였다. 1589년 강원도관찰사 팔곡(八谷) 구사맹(具思孟, 1531-1604)은 한계산 유람 중 한계사 터에 장막을 치고 머물렀는데, 대찰이었던 한계사의 폐사 원인이 유람객 영접의 고통 때문이라고 했다. 인제를 거쳐 가는 유람객은 반드시 한계사에서 투숙하였고, 승려들이 그 고통을 이기지 못해 절을 떠나 사찰이 비게 되었다는 것이다. 인조 때에는 역군(役軍)을 거느리는 어떤 군관이 사찰에 가서 가마를 내어 오도록 요구하며 승려들을 잔인하고 혹독하게 대했고, 승려를 결박하여 마구 때리며 먹을 것과 물품을 내키는 대로 요구하기도 하였다. 유람 사역과 접대는 지역민에게도 예외가 될 수 없었다. 관동지방은 금강산과 관동팔경으로 인해 유람객이 끊임없이 찾아왔으므로 유람 사역으로 인한 지역민의 피해가 다른 지방에 비해 특히 심했다. 이러한 폐해는 고려시대부터 쭉 있었다. 고려 후기의 문신 졸옹(拙翁) 최해(崔瀣, 1287-1340)는 이와 같은 폐해를 직접 목도하였다. 이때는 고려 왕실의 명을 받고 사시사철 금강산에 예불하러 오는 중앙의 관리들이 많았다. 관동의 관리들은 중앙관의 위세를 두려워하여 예불에 수반되는 큰 비용을 부담하였고, 백성들을 접대에 동원하였다. 최해 자신도 금강산을 유람하였지만, 이러한 상황을 목도한 후 선비들이 금강산을 유람하는 것을 비루하게 생각했다. 접대에 시달린 관동의 백성들은 유람의 명승지인 금강산과 관동팔경이 있는 것을 한탄했다. 유람하는 사람은 일생에 한두 번이지만 관동지방의 관아에서는 연쇄적으로 찾아오는 유람객들의 향락을 제공하느라 사철 분주했다. 백성들은 접대 노역에 징발되어 농사의 시기를 잃는 등 폐단이 심하였다. 백성들은 자신이 사는 곳에 금강산과 관동팔경이 있는 것을 자랑스러워하지 않았다. 오히려 원망의 대상으로 인식했다. 관동유람으로 인한 폐해가 점점 심해지자 정조 때에는 비변사(備邊司)에서 관동으로 파견되는 어사(御史)가 가서 규찰해야 할 규칙(사목(事目))을 시달했는데, 첫 번째가 유람객으로 인한 폐해를 막으라는 내용이었다. 관동은 이름난 산수가 가장 많으므로 사찰과 민촌(民村)을 막론하고, 폐해를 끼치는 한양이나 외지 유람객을 발견하면 통렬하게 금단하라는 것이었다. 【그림 40】 작자미상, 〈한송정〉, 광복직후, 강릉오죽헌시립박물관 세태가 이러하다 보니 관동의 백성들은 유람 사역과 접대가 싫어 유람객이 자주 찾는 명승을 훼손시키기도 하였다. 고성 삼일포 절벽에는 영랑‧술랑 등 신라의 화랑이 와서 놀았던 흔적인 “술랑도남석행(述郞徒南石行)”이라는 글씨가 5촌 깊이로 새겨져 있었다. 워낙 유명하여 유람객은 반드시 이 글씨를 보고자 하였다. 그런데 이중 ‘도(徒)’와 ‘행(行)’자는 백성들이 깎아내 희미해졌다고 한다. 백성들이 이 글씨를 보러 오는 유람객들을 접대하기 어려워 그리했다는 것이다. 그리고 강릉 해변에는 이름난 유람 장소인 한송정(寒松亭) 터가 있었다. 한송정은 신라시대에 만들었던 정자로, 신라의 화랑들이 유람하며 차를 달여 마신 곳으로 전한다. 창건된 이후 없어졌지만, 워낙 유명한 장소라 조선시대에는 그 터에 한송정을 상징하는 정자를 건립하여 놓았다. 그러나 유람객이 많이 찾아오는 것을 싫어한 백성들이 정자를 철거하였으므로 화랑이 차를 달이던 흔적인 돌절구와 돌우물만 남게 되었다고 한다. 심지어 금강산 신계사는 근처 역(驛)의 노비가 유람 오는 벼슬아치들을 따라 말을 몰고 험한 곳을 다니는 것을 괴롭게 여겨 사찰에다 불을 질렀다는 얘기도 전한다. 예나 지금이나 모든 여행에는 피로가 있기 마련이었다. 그러나 선비들이 유람 여정에서 오는 피로를 감내하며 편안하고 즐거운 유람을 할 수 있었던 것은 승려들과 백성들의 사역이 있었기에 가능한 일이었다. 이것은 비단 관동유람에 한정된 관행은 아니었다. 조선시대 모든 지역의 유람에 나타난 관행이었지만, 유람객이 가장 많이 찾던 관동지방이 특히 심하였다. 조선시대의 관동유람은 누군가에게는 평생 잊지 못할 즐거움이었고, 누군가에게는 평생의 고역 중 하나였다. -

산의 인문학, 지리산을 유람하다

산의 인문학, 지리산을 유람하다- 기록자료

- 문화

번성하고 있다. 사찰로 말한다면 금대암(金臺庵)・무주암(無住庵)・두류암(頭流庵) 외에 영원암(靈源庵)・도솔암(兜率庵)・상류암(上流庵)・대승암(大乘庵) 등은 예전에 없던 절이다. 사당으로 말한다면 백모당(白母堂)・제석당(帝釋堂)・천왕당(天王堂) 등은 모두 옛날에 화려하게 지은 것이고, 용왕당(龍王堂)・서천당(西天堂) 등은 새로 지었다. 노역을 피해 숨어든 무리와 복을 비는 백성들이 날마다 구름처럼 모여들어 봉우리와 골짜기에 낟알이 어지러이 널려 있는데도 나라에서 금지할 수 없으니, 참으로 탄식할 만한 일이다.”라고 하였다. 이를 통해 당시 성모사를 비롯한 지리산 권역의 사당과 사찰이 나라에서도 손쓸 수 없을 만큼 성행하였음을 알 수 있다. 성모사는 어떤 모습이었을까? 이와 관련해서는 김종직과 박여량의 기록에 중요한 단서가 보인다. 김종직은 “사당 건물은 3칸뿐이었다. 엄천리(嚴川里) 사람이 새로 지었는데, 나무판자로 지은 집으로 못질이 매우 견고하였다. 이렇게 하지 않으면 바람에 날아가 버리기 때문이다.”라 하였고, 박여량은 “봉우리 위에 판잣집이 있는데, 이 또한 이전에 본 그 모습이 아니었다. 이전에는 한 칸뿐으로 지붕은 판자를 덮고 돌로 눌러서 비바람에 날아가지 않을 정도였다. 지금은 그 규모를 넓혀 3칸 집을 지었는데, 판자에 못을 박고 판자로 둘러친 벽 바깥에 돌을 에워싸 매우 견고하게 만들었다. 그 안에는 수십 명이 앉을 수 있었다.”라고 기록하였다. 김종직이 성모사를 찾은 것은 1472년 8월 15일이고, 박여량은 1610년 9월 5일 천왕봉에 올랐다. 따라서 이들 사이에는 130여 년의 시차가 발생한다. 결국, 김종직이 머물렀던 성모사는 3칸이었는데, 이후 성모사가 쇠락하여 1칸으로 줄었다가 다시 3칸으로 지어졌고, 더구나 1칸이었을 때는 건물의 지붕을 제대로 잇지 못하고 돌을 얹어 놓을 정도의 허름한 집이었음을 알 수 있다. 엄천리는 현 경상남도 함양군 휴천면 남호리 일대를 가리킨다. 곧 천왕봉 성모사는 3칸짜리 판옥이며, 함양 사람이 지었다. 그런데 우리는 박여량의 기록을 통해 재미있는 이야기를 들을 수 있다. 그의 일행이 성모사에 도착하여 승려에게 저녁밥을 지으라고 했더니, ‘한 늙은 무녀가 솥을 숨겨 버려서 밥을 할 수 없고, 물통을 아래로 떨어뜨려 버려 물을 길어올 수도 없다’고 하였다. 늙은 무녀가 선비들을 골탕 먹이려고 한 짓이어서 배가 고파도 밥을 해 먹을 수 없고, 목이 말라도 물을 마실 수 없게 된 것이다. 그 까닭을 물으니 다음과 같은 이야기를 들려주었다. 상봉은 진주와 함양의 사이에 있다. 지역으로 말하면 천왕봉 중앙이 경계가 되고, 천왕당으로 말하면 사당의 중앙이 경계가 된다. 그러므로 사당을 짓고 판자를 덮은 사람은 함양의 화랑(花郞)인 남자 무당이었고, 못을 박아 견고하게 한 사람은 진주의 늙은 무녀였다. 진주는 병영(兵營)이 있는 곳이고, 함양은 그 병영에 속한 군(郡)이다. 화랑과 무녀가 이익을 다투어 서로 싸우는 바람에, 이 봉우리의 사당이 싸움의 빌미가 되었다. 무녀는 사당을 진주의 것이라 하였고, 다른 일을 꾸며 화랑을 무고(誣告)하여 함양의 감옥에 갇히게 하였다. 그리고 사당에 있던 솥을 숨기고 물통을 없애 유람하는 사람들과 시인들이 먹고 마실 수 없게 하였으니, 무녀의 죄는 이것만으로도 매우 크다. ―박여량, 「두류산일록(頭流山日錄)」 이 기록을 통해 몇 가지 단서를 포착할 수 있다. 지금의 지리산 천왕봉은 행정구역상 산청군과 함양군의 영역이다. 그러나 조선시대 천왕봉은 함양군과 진주목(晉州牧)의 교차 지점이었고, 성모사가 그 경계에 있었다. 천왕봉 꼭대기의 3칸짜리 조그마한 판옥의 지붕을 덮은 사람과 못질한 사람이 각각 다른 지역의 백성이라는 점, 그것이 빌미가 되어 이 봉우리의 사당이 두 지역의 송사(訟事) 거리가 되었다는 점 또한 재미있는 사실이다. 그러나 성모사를 포함한 천왕봉 인근의 땅은 조선 후기까지도 함양 관아의 소속이었다. 조선 후기의 유산기에 의하면, 함양군 주관으로 천왕봉에 10칸이 넘는 건물을 지어 관할 수령이 천왕봉을 올랐을 때 묵을 숙소로 사용한 기록이 보이기 때문이다. 성모사의 위치 또한 초기와 후기가 달랐던 듯하다. 지암(遲庵) 이동항(李東沆, 1736-1804)은 「방장유록(方丈遊錄)」에서 ‘성모사는 본래 위쪽에 있었는데, 언제 아래쪽으로 옮겨 세웠는지 모르겠다’라고 의문을 제시하였다. 아마도 성쇠(盛衰)를 거듭하는 과정에서 성모사의 위치가 아래쪽으로 옮겨지고, 본래의 자리에는 조선 후기 함양 관아에서 축조한 수령의 숙소가 세워진 것으로 보인다. 【그림 14】 천왕봉 성모사 추정 터 -

조선시대 사람들의 더불어 살기, 향약

조선시대 사람들의 더불어 살기, 향약- 기록자료

- 사회

면 반드시 특별히 사찰하고 압송하여 화란의 실마리를 끊으시기를 간절히 바랍니다. ―『갑오척사록(甲午斥邪錄)』, 「집강소일기(執綱所日記)」 中 금곡동을 회복한 사대부들은 곧바로 동신에게 위안제를 지냈다. 그리고 동 단위의 향약인 동약을 제정하였다. 그 소식을 전해들은 예천 집강소는 통문을 보내 향약 시행을 경하하였다. 금곡의 사대부들 입장에서 가장 시급한 과제는 농민군의 거점으로 활용되었던 자신들의 근거지를 예전과 같이 복원하는 것이었다. 하지만 농민군에 가담하거나 협조한 세력들이 여전히 남아 있었기에 엄격한 구분이 필요하였다. 이에 예천 집강소 측은 통문을 보내 잔존 농민군 무리를 ‘강아지풀’과 ‘미꾸라지’에 비유하며, 이들에 대한 귀화가 필요하다고 하면서도, 귀화한 사람을 사주하는 자들이 있으면, 집강소 측이 엄중히 처벌해 주겠다고 하였다. 금곡의 사대부들은 동약을 통해 농민군 가담자와 비가담자를 가리고자 했다. 나아가 이 조직을 활용해 비가담자를 전향시킴으로써, 향후 자신들 주도의 향촌 지배질서를 점진적으로 회복해 나갔던 것이다. 봉화에서도 향약 조직이 가담자와 비가담자를 가리는 기준으로 활용된 흔적이 있다. 한창 잔존 동학 세력의 소탕이 진행되던 1895년 1월 2일 상주 소모영에서 봉화 사람 권쾌남(權快南)의 처벌 문제로 안동에 공문을 보내게 되었다. 권쾌남은 동학에 가담한 이유로 체포되었는데, 당시 소모영은 그에게 형벌을 가한 후 진심으로 귀화한 뜻이 있다면 석방하라고 지시하였다. 그가 잠시 동학에 가담하였었지만, “한편으로는 향약소에 이름을 올려놓고 있으며, 향약소에서는 공도(公道)를 확충시킨 인물로 보고하기까지 하였다”라는 정보가 있었기 때문이었다. 동학에 대한 혐의가 있어도 향약 조직에 가담한 전력이 있어서, 귀화의 기회를 부여하였던 것이다. -

조선 지식인의 북경 관광

조선 지식인의 북경 관광- 기록자료

- 문화

를 거치면서 많은 사찰과 별장이 세워졌으며, 청대에 들어와 창춘원(暢春園)과 원명원(圓明園), 그리고 강희제가 옥천산에 조성한 정명원(靜明園), 건륭제가 향산에 조성한 정의원(靜宜園) 및 만수산에 조성한 청의원(淸漪園, 지금의 이화원(頤和園))까지 다섯 행궁이 서산 일대에 위치하면서 서산은 특정한 산 하나를 지칭하기보다는 황실의 원유지로 여겨졌다. 서산은 경관이 수려할 뿐 아니라 명승고적이 즐비해 북경을 대표하는 명산으로 인식되었다. 연경팔경의 하나인 ‘서산청설(西山晴雪, 서산의 갠 눈)’은 바로 서산에 눈이 내린 겨울 풍경을 빼어난 경관으로 여겨 선정한 것이다. 조선후기 연행록에서 서산을 관광한 날은 대체로 ‘서산(西山)’ 또는 ‘해전(海甸, 해정(海淀))’에 갔다는 표현을 사용했으며, 간혹 ‘서호’나 ‘곤명호’라 지칭하기도 했다. 유람한 범위를 살펴보면 곤명호 주변과 그에 인접한 원명원 서쪽 구역 일부이다. 범위를 더 좁히면 곤명호의 동쪽 연안에 있는 십칠공교(十七孔橋)와 수의교(繡漪橋) 인근에서 벗어나지 않는다. 즉 현재 이화원의 동제(東堤)와 남호도(南湖島) 구역에 국한된다. 【그림 16】 강세황 필 《사로삼기첩(槎路三奇帖)》 중 〈서산누각(西山樓閣)〉(국립중앙박물관 소장)18-19세기 조선 사절단이 관광한 ‘서산’의 범위를 잘 보여 준다. 1784년 동지 부사 강세황(姜世晃)은 정사 이휘지(李徽之)와 함께 원명원 연회에 갔다가 서산을 유람하고 그림과 시를 남겼다. 강세황의 그림을 보면, 멀리 만수산에 청의원이 세워져 있고 산 남쪽 아래에 장랑(長廊)이 가로놓여 있으며, 곤명호 동쪽 편에 문창각(文昌閣)이 있고 아래로 패루를 지나 동우(銅牛)와 확여정(廓如亭), 그리고 십칠공교로 이어진 남호도(南湖島)까지 조선 사절단이 일반적으로 견문한 서산의 전경을 간결하게 묘사했다. 조선 사절단이 목도한 서산의 규모가 갖추어진 것은 1760년을 전후한 시점이다. 1760년 진하부사 서명신은 정사 해운군(海運君) 연(槤)과 함께 서산에 가기로 약속한 후, 이튿날 ‘만수산(萬壽山)의 이궁(離宮, 별궁)’, 즉 청의원에 당도하여 곤명호와 십칠공교, 수의교(繡漪橋) 등을 구경했다. 들으니 건륭이 남쪽으로 순행하여 서호(西湖)를 본 뒤에 다시 가서 노닐고자 하였으나 태후가 그를 만류하며 “어찌 서호를 모방하여 가까운 곳에 만들어 놓지 않고 기필코 멀리 순행하려 하는가?”라고 했다고 한다. 그러므로 황제가 한결같이 서호를 본떠서 이곳에 만들고 그 물을 끌어와서 황성(皇城, 자금성) 안에 물을 대었다. 성 안에서부터 배를 타고 서호를 왕래하기 때문에, 동서로 거슬러 올라가면서 서호와 같이 누대를 설치한 것이다. 서명신은 건륭제가 황태후의 권유로 절강성 항주(杭州)의 서호(西湖)를 모방하여 옹산(甕山) 자락에 인공호수인 곤명호를 조성한 사실을 언급했다. 건륭제는 1751년 황태후의 60세 생신을 축하하고 축수를 빌기 위해 옹산에 연수사(延壽寺)라는 절을 세우고 옹산을 ‘만수산(萬壽山)’으로 고쳤다. 아울러 곤명호 중앙에 남호도라는 인공섬을 만들고 십칠공교라는 긴 돌다리를 놓았으며, 곤명호 확장공사를 마친 1755년에는 호숫가에 청동으로 만든 동우를 두어 치수를 기원했다. 따라서 서명신이 서산에 갔을 때는 조선 후기 문인들이 ‘서산’으로 인식했던 그 권역, 즉 만수산에 청의원이 들어서고 곤명호 주위에 정자와 다리가 완성된 직후였던 것이다. 【그림 17】 십칠공교17개의 아치가 있다고 하여 붙여진 이름이다. 【그림 18】 동우청동으로 만든 소의 등에 건륭제가 쓴 명(銘)이 전서로 씌어 있다. 서산은 1781년 동지 사행단이 정월 보름에 열린 원명원 상원연(上元宴)에 참석하면서 공식 일정에 수반된 관광 코스가 되었다. 원명원 안에서도 연회 장소인 산고수장각과 정대광명전이 곤명호와 가장 근접해 있었기에, 조선 사신들은 주로 연회를 마치고 관소로 돌아갈 때 서산 권역을 경유했다. 또 원명원에서의 의례와 무관한 날에 사적인 유람을 나서기도 했다. 권복인은 글의 도입부에서 “외국에서 태어나 연경을 보지 않았으면 그 거대함을 다 알 수 없고, 연경을 유람하면서 서산을 보지 않았으면 그 아름다움을 다 알 수 없다고 하였으니, 이 말을 믿을 수 있겠구나!”라며 북경에서 서산이 가장 아름다운 곳임을 암시하였다. 특히 십칠공교를 건너면서부터 남호도 내의 동정유상(洞庭留賞) 누각에 올라 만수산을 바라본 감흥을 집중적으로 표출한 뒤, 옥천산과 향산으로 시선을 확장하여 곤명호를 둘러싸고 있는 산의 형세를 전체적으로 묘사하며 서산 내에서 으뜸이라 평했다. 【그림 19】 곤명호와 만수산의 모습 서산은 유람의 공간이면서 청조의 실상을 탐문하는 공간이기도 하였다. 건륭제가 막대한 인력과 재정을 들여 조성한 청의원과 곤명호는 조선 문인들에게 경탄의 대상임과 동시에 비판의 대상이 되었다. 대체로 창춘원과 원명원을 대비하여 강희제와 건륭제에 대해 상반된 평가를 내렸다. 김창업이 강희제의 검소함을 강조한 이래로 이의봉, 홍대용, 박지원 등이 공통적으로 창춘원의 규모가 소박한 것을 들어 강희제의 60년간 태평 치세를 칭송했다. 동시에, 건륭제에 대해서는 원명원의 사치하고 화려함이 창춘원의 백배가 넘고 서산은 원명원의 열 배가 넘으니 오랑캐의 운수를 알 만하다고 말하면서 부정적인 시선을 견지했다. 대부분의 조선 지식인들은 극도로 사치하게 꾸민 서산 행궁을 통해 청조의 쇠운을 예견하면서 건륭제의 재정 낭비에 그 근본 원인이 있다고 보았다. 한편 조선 문인들은 ‘서산’에서 천연(天然)과 인공(人工)의 분별에 대한 의론을 펼치기도 하였다. 1801년 진하 부사 오재소(吳載紹)는 당초 서산을 두루 탐방하려 했지만, 서산이 인공으로 꾸민 아름다운 궁궐에 불과하다는 말을 듣고서 아예 유람을 단념하기도 했다. 오재소와 같은 문인들은 ‘서산’의 인위적인 측면을 강하게 부정한 반면에, 1836년 동지 사행에 참여한 임백연(任百淵)은 천연과 인공을 구분하는 것이 무의미하다는 견해를 피력하고, 더 나아가 중화와 이적의 구분이 없다는 주장을 펼쳤다. 임백연의 견해는 중국 중심의 화이론을 부정한 홍대용과 박지원의 인식이 19세기에 공감대를 형성하여 확산되었음을 보여준다. 1860년 영불연합군에 의해 원명원과 청의원이 불에 타버린 후로는 만수산의 중향계와 지혜해(智慧海, 지금의 불향각(佛香閣))까지도 비교적 자유롭게 오르내리며 화려함을 상실한 ‘서산’의 모습을 실감하였다. 1862년 동지사행에 참여한 이항억(李恒億)은 “황도의 서산은 내가 한양에 있을 때 부러워하며 들었던 곳”이라며 기대감을 안고 서산으로 향했으나, 불에 탄 잔해들만 목도하고는 “서산이 항상 눈에 어른거리니 자세히 보지 못하여 그러한 것이 아닌가”라며 안타까움을 드러내기도 했다. 한편, 1850년대부터 원명원과 서산을 넘어 향산(香山)까지 탐방 범위가 확장되었다. 향산의 벽운사(碧雲寺)를 탐방한 사례는 1850년 권시형의 『석단연기』에 처음 보인다. 권시형은 청 문사와의 만남 때문에 벽운사 유람을 포기했으나 세 사신이 벽운사를 유람한 사실을 기록하고 있어 이 무렵부터 벽운사 유람이 가능했음을 알 수 있다. 이후 박제인, 강위(姜瑋), 심이택(沈履澤), 남일우(南一祐) 등이 잇달아 향산의 벽운사를 탐방한 뒤 금강보좌탑(金剛寶座塔)에 올라 이름을 남겼고, 남일우는 벽운사와 함께 건륭제가 향산 자락에 조성한 정의원(靜宜園)까지 두루 탐방했다. 1860년대 이후 벽운사 유람 횟수가 본격적으로 증가한 것은 1860년 10월 영불연합군에 의해 원명원과 청의원 일대가 파괴되면서 서산에 대한 접근이 용이해진 시대 상황과 관련이 깊을 것이다. 조선 문인들은 폐허가 된 서산(만수산)을 대신하여 향산을 유람하면서 청의원의 재건 상황을 보고했다. 【그림 20】 벽운사의 금강보좌탑현재 북경시 해정구 향산공원 내에 있다. ② 노구교 노구교는 지금의 북경시 풍대구(豊臺區)에 있는 다리이다. 『동방견문록』의 저자 마르코폴로가 이 다리를 보고 극찬했다 하여 일명 마르코폴로 다리라고 불린다. 연경팔경의 하나인 ‘노구효월(盧溝曉月, 노구교의 새벽달)’이 바로 이곳이다. 조선 지식인들 사이에서 노구교는 북경의 장관으로 손꼽혔으나 북경의 서남쪽 외곽에 위치하여 중심부에서 멀리 떨어져 있는 탓에 쉽게 관광할 수는 없었던 것으로 보인다. 일부 연행록에서 노구교를 직접 탐방한 사례가 확인된다. 노구교는 북경 장관(壯觀)의 하나이니, 대개 교량으로는 필적할 만한 것이 없기 때문이다. 물이 흐리기 때문에 혹 혼하(渾河)라고 일컫고, 검기 때문에 더러는 노구(蘆溝)라고 일컫는데, 갈대의 빛이 검은 뜻을 취한 것이다. 그 흐름이 이리저리 옮겨 일정치 않으므로 더러는 무정하(無定河)라고도 일컫는다. 지금 청나라가 영정하(永定河)라고 이름을 고쳤다. 어떤 이는, “그 근원이 새외(塞外) 상건산(桑乾山)에서 나오므로 이름이 상건수(桑乾水)이다” 하고, 어떤 이는, “노구는 일명 탑수(漯水)이다. 황하의 복류(伏流)가 산서 마읍현(馬邑縣) 금룡지(金龍池)로부터 발원하여, 보안(保安) 연미하(燕尾河)로 흘러 들어가 장가(牂牁)의 모든 물과 합친다. 연하구(沿河口)를 지나고 석항구(石港口)를 통하여 곧장 노구에 이른다. 도성 밖 서남쪽을 둘러 지나서 동쪽으로 통주하(通州河)로 들어간다”라고도 한다. 또 손승택(孫承澤)의 『춘명여록(春明餘錄)』에는, “노구하(盧溝河)는 태원(太原) 천지(天池)에서 나와 땅속으로 스며 흘러서 삭주(朔州) 마읍에 이르고, 뇌산(雷山) 남에서부터 밖으로 나타나 혼천(渾泉)을 이루면서 상건하가 된다. 안문(雁門), 운중(雲中)의 모든 물이 다 모여서 통주(通州)에 이르니, 고려장(高麗莊) 및 백하(白河), 혼하(渾河), 패수(霸水) 등의 물이 그 줄기이다”라 했다. 후위(後魏)의 도독(都督) 유정(劉靖) 및 그 아들 평향후(平鄕侯) 유홍(劉弘)이 여릉언(戾陵堰)을 쌓아서 물이 부딪칠 우려를 방비하였는데, 후인들이 그들의 공로를 사모하여 그 제방을 유사언(劉師堰)이라 이른다고 한다. 한(漢), 당(唐) 때는 최변방의 요새지를 삼았더니, 지금은 번화한 도회지를 만들어서 중원의 행려(行旅)로 연경에 가는 자들은 모두 여기를 통과한다. 재곡(財穀)을 실어 나르는 낙타와 말이 왕래하는 소리가 밤낮으로 끊이지 않고 연속된다. 물을 가로질러 다리를 놓았는데, 다리는 돌을 사용했다. 구멍은 모두 11개며, 그 높이는 돛단배가 드나들 만하였으니, 비록 장마를 만난다 하더라도 홍수가 다리에 미치지 못한다. 물결의 형세가 양쪽은 높고 가운데는 낮기 때문에 사람들은 신교(神橋)라 일컫는다. 다리는 길이 140칸(間, 길이의 단위로, 1칸은 6자에 해당함), 너비 10칸쯤 되고 좌우에 돌난간을 설치했으며, 기둥에는 사자와 코끼리 등을 새겼는데 정교하여 자못 실물에 가깝다. 금나라 경명(景明) 연간에 처음 쌓았다 한다. 다리의 양 머리에는 각각 어제비(御製碑)가 있어 누런 기와로 위를 이었는데, 하나는 강희 황제가, 하나는 건륭 황제가 쓴 것이며, 다른 하나에는 ‘노구효월(盧溝曉月)’이란 네 글자를 새겼다. 이는 팔경(八景)의 하나가 되는데, 매양 맑은 밤 달 밝을 때면 멀리 비치는 푸르스름한 빛이 더욱 기이하다고 한다. 다리를 지나면 관묘(關廟)가 있고, 관묘 밖에 낭각(廊閣)을 설립해서 세관(稅官) 몇 사람이 항상 그 가운데 앉아서 사무를 보며 장사들의 수레 수를 기재하고 세은(稅銀)을 거둔다고 한다. 성 둘레는 6, 7리에 불과한데 역시 인가가 있다. 성문을 통해 돌아왔으나 별도의 길을 택해서 외성(外城)의 광안문으로 들어왔다. 연로에서 본 것들은 바빠서 다 기록하지 못했다. 【그림 21-1】 노구교 【그림 21-2】 건륭제가 친필로 쓴 ‘노구효월’ 비석 -

조선 지식인의 북경 관광

조선 지식인의 북경 관광- 기록자료

- 문화

건륭제가 라마교 사찰로 바꾸고 라마교 승려를 거주하도록 했다. 영우전(永佑殿)·원보전(圓寶殿)을 지나 또 후문을 따라 들어갔다. 바라보니, 3층 누각은 ‘만복각(萬福閣)’이라 편액을 달았는데 하늘에 곧장 솟아 있었다. 전우에 들어가서 보니, 큰 불상 하나가 가운데 서서 넓적다리 아래만 보이니 크기가 3장 남짓이었다. 가까이 가서 올려다보니, 누각은 3층으로 가운데는 모두 비어 바로 불상 정수리까지 통하고 곧장 상층까지 뚫려 있었지만 위쪽은 자세히 보이지 않았다. 옆 사다리를 따라 오르니, 깊은 밤처럼 어두컴컴하였다. 난간을 잡고 발을 끌며 오르니, 사다리가 다하자 가로닫이창이 있었다. 또 남쪽으로 도는 사다리가 있는데, 어두컴컴한 곳으로 통하였다. 사다리가 끝난 곳은 바로 누각의 가운데 층이었다. 보니, 불상의 가슴과 허리 아래는 사방으로 빙 둘러 난간을 설치하였다. 난간을 따라가니, 동서에 모두 사다리가 있는데 또한 모두 어두컴컴하였다. 사다리가 다하자 또 창이 있고, 또 북쪽으로 꺾어지는 사다리가 있었다. 사다리가 다하자 비로소 상층이 되었다. 비로소 부처의 얼굴을 보니, 길이가 1장 남짓이었다. 난간을 의지하여 전체를 내려다보자, 눈이 아찔하고 정신이 혼미하였다. 손에는 일산(日傘)을 들고 있는데, 일산의 장대 길이가 또한 부처의 정수리 높이를 넘었다. 옆문을 통해서 성 안을 내려다보니, 여염(閭閻)과 누각이 온통 가득하여 작은 빈틈도 없었다. 속으로 생각해 보니, 발꿈치가 땅에서 떨어진 거리가 몇십 길이나 높은지 알 수 없었다. 마음과 눈이 놀라고 두려워 오래 머무를 수 없었다. 동서에 탑루(塔樓)가 있고, 가운데 복도를 설치하여 다리처럼 허공을 가로질렀다. 복도를 지나 탑 아래 이르니, 탑은 오층 육면으로 면마다 불상을 새겼다. 힘을 주어 당기자 방아(磨碓)처럼 빙글빙글 돌았다. 사다리를 따라 내려오니, 누각의 옆쪽 벽에는 작은 불상을 안치하였는데, 거의 천을 헤아릴 정도였다. 뜰 가운데로 나와 고개를 돌려 올려다보니, ‘발이 평지를 밟고 보고서는 비로소 근심하네(足踏平地看始愁)’라고 말할 만하였다. 좌우의 여러 누각은 두루 구경할 수가 없었다. 절에 있는 몽골 승려가 지키고 보호하여, 강희·건륭의 영정(影幀)을 구경하려고 여러 번 요청하였는데, 주지승은 칙명이 있어야 열 수 있고 그렇지 않으면 열 수 없다고 말하였다. 1836년 동지 사행에 참여한 임백연은 옹화궁에 가서 만복각(萬福閣)이라는 3층 누각에 올라 북경 시내를 내려다보았다. 만복각에는 높이 18m에 달하는 미륵불상이 있어 조선 지식인들은 사다리를 타고 불상의 머리까지 올라가면서 그 거대한 규모를 실감했다. 박지원은 만복각 꼭대기에서 “난간을 한 바퀴 빙 돌고 보니 가슴이 답답해지고 아래를 내려다보니 다리가 벌벌 떨려 오래 서 있지 못했다”고 했으니 만복각이 얼마나 높고 험했는지 짐작하게 한다. 조선 지식인들은 옹화궁의 장엄하고 화려함에 감탄하며 천하의 기교를 다 모아놓은 것 같다고 평하기도 했다. 옹화궁을 관광하고 난 다음 조선 지식인들이 발길을 옮긴 곳은 문승상사이다. 문승상은 남송(南宋)의 충신 문천상(文天祥)을 말한다. 그의 호인 ‘문산(文山)’을 따서 문승상사를 문산묘(文山廟)라고도 불렀다. 문천상은 원나라의 침입에 대항하다가 사로잡혀 포로가 되었으나 원 세조(쿠빌라이 칸)의 회유에도 굴하지 않고 죽음으로 절의를 지킨 인물이다. 조선에서는 왕조에 대한 문천상의 충절을 높이 칭송했는데, 특히 중국이 명 왕조에서 청 왕조로 바뀐 이후 조선 지식인들은 문천상의 사당에 가서 숭명배청 의식을 드러내며 비분강개를 표출했다. 1778년 사은 정사로 북경에 간 채제공(蔡濟恭)은 문승상사에 가서 “중국의 멸망을 고금이 슬퍼하는데/ 문승상 사당에는 초목만 황량하네. 오직 해마다 동국의 사신이 와서/ 유상을 배알하고 한번 분향하네(中州淪沒古今傷, 文相祠堂草木荒. 惟有年年東國使, 拜瞻遺像一焚香)”라고 읊었다. 청대에 문승상사는 먼지와 흙이 낭자한 채 방치되어 있어 조선 지식인들은 퇴락한 사당의 모습을 몹시 개탄스러워했다. 홍대용은 문천상의 소상이 부스러져 있고 건물과 처마가 허물어진 것을 보고서 너무나 슬픈 나머지 자신이 가지고 있던 은 백여 냥을 주어 수리를 부탁하려 했으나 성사하지 못하기도 했다. 조선 지식인들은 문천상의 절의를 되새기며 그 의미를 다채롭게 논했다. 그 중 대표적인 작품이 박지원의 「문승상사당기(文丞相祠堂記)」이다. 「문승상사당기」는 1861년 열하문안사의 부사로 북경에 간 박지원의 손자 박규수(朴珪壽)에 의해 청조 문사들에게도 알려진 명문장이다. 문천상의 충절은 조선 지식인과 한족 지식인들이 공감대를 형성하는 매개가 되기도 했다. 이 글에서 박지원은 문천상의 순절을 찬미하며 문천상이 죽음에 이르게 된 원인을 원 세조가 문천상을 자신의 신하로 삼으려 한 데서 찾았다. 다소 길지만 주요 내용을 감상해 본다. 문승상(文丞相)의 사당을 참배하러 갔다. 사당은 시시(柴市)에 있으니, 곧 선생이 절의를 세운 곳이다. 동네 이름은 교충방(敎忠坊)이다. 원대에는 선비 복색으로 소상(塑像)을 만들었더니, 명 정통(正統) 13년(1448)에 순천부윤(順天府尹) 왕현(王賢)이 임금에게 여쭈어 송대 승상의 복장으로 고쳤고, 제사를 올리기는 영락 6년(1408)에 처음으로 하였으며, 매년 봄가을 중삭(仲朔)에 황제가 순천부윤을 보내어 제사를 차리는데, 술이 세 종류요, 과실이 다섯 종류, 비단이 한 필, 양이 한 마리, 돼지가 한 마리였다. 나는 두 번 절하고 물러나면서 ‘후유’ 하고 한숨을 쉬고는 탄식하여 말했다. “천고에 흥하고 망하는 판에는 하늘 뜻을 단연코 알 수 있는 것이다. 그것들이 요망스러운 재앙과 상서로운 경사로 나타날 때에는 이를 반드시 쫓기도 하고, 알뜰하게 힘써 붙들기도 하여 비록 부녀자와 어린아이라도 하늘의 뜻이 있다는 것을 뻔히 볼 수 있을 것이다. 그러나 충신이나 의사들이란 한갓 단신으로 하늘에 버티다시피 하고 보니, 이 어찌 억지 놀음이 아니며 또 어려운 일이 아닐까 보냐. 천하를 얻을 수 있는 위엄과 무력이라도 한낱 지사의 절개를 꺾지는 못한다. 지사 한 사람이 버티는 절개는 백만 명의 군대보다도 강한 것이요, 만대를 통하는 떳떳한 도덕 규범은 일시에 한 나라를 차지하는 것보다도 더 소중할 것이니, 이 역시 천도(天道)로 볼 수 있을 것이다. 만약에 나라를 일으켜 융성하게 한 임금이 충분한 자신을 가지고 천자의 지위를 얻었다면, 이는 하늘이 명한 것이라 하든가, 그렇지 않으면 자신의 힘으로 얻었다고 보아야 할 것이다. 또 하늘이 이미 천자의 지위를 명하였고 자신의 힘을 들이지 않았다면, 역시 자신으로써 천하의 책임을 맡게 한 것이든가, 그렇지 않으면 천하로써 자신에게 이롭게 하려는 데에 지나지 않을 것이다. 하늘이 이미 자신으로써 천하에 이익을 주고자 할진대, 천하에 이익을 주는 방법은 역시 어떤 원칙이 있을 것이니, 그것은 곧 자신이 하늘의 명령을 받들어 도탄 속에 빠진 백성들을 구해 낼 따름일 것이다. (중략) 무릇 자기 힘으로써 굴복시킬 수 없는 자는 모두 자기의 강적일 것이므로, 언제나 그들이 정의의 군대를 규합하고 옛날의 것을 회복할 것을 두려워하여 천하를 차지한 자는 차라리 그 사람을 죽여 후환을 없애는 것만 같지 못하다고 생각했던 것이다. 이와 같은 그 사람이란 역시 자신이 한 번 죽음으로써 천하에 대의를 밝히고자 하고 있는 것인즉, 여기서 ‘그 사람’이란 천하의 부형이라 할 수 있을 것이니, 천하의 부형을 죽이고서 어찌 그 자제들의 원수가 됨을 면할 수 있으랴. 어허, 천하의 흥망이란 운수가 없지 않지마는 전 왕조의 유민으로 문승상 같은 분이 배출되지 않았음은 아니리라. 그러면 당시 하늘의 명령을 받았다는 임금으로서 이 같은 그 사람을 어떻게 대처해야 될 것인가를 묻는다면, 나는 그를 백성으로 대하되 신하로 삼지 말고, 존경은 하되 직위는 주지 말며, 봉작도 조회도 하지 않는 반열에 둘 뿐이라고 일러 주리라. 그러면 원 세조(元世祖) 홀필렬(忽必烈)로서 할 일은 친히 문승상의 사관을 찾아들어 손수 그가 쓴 칼을 벗기고 동으로 향하여 절을 하면서 오랑캐를 중화로 변화시키는 방도를 묻고 천하의 백성들과 함께 그를 스승으로 섬김이니, 이 역시 옛날 임금들의 아름다운 법도일 것이다.” 【그림 7-1】 문승상사문 안으로 들어가면 관복을 갖춘 문천상을 새긴 비석과 문천상의 소상을 모신 사당이 있다. 【그림 7-2】 문천상을 새긴 비석 ② 서쪽 지역: 역대제왕묘, 묘응사, 광제사 내성의 서쪽 지역은 지금의 북경시 서성구(西城區) 일대이다. 명의 장수 원숭환(袁崇煥)이 참형을 당한 장소로 알려진 서사패루(西四牌樓) 터에서 부성문 방향으로 가다 보면 광제사, 묘응사, 역대제왕묘가 100여 미터 간격으로 나란히 있어 한 번에 관광할 수 있다. 역대제왕묘는 1531년 완성된 이후 대명 사행 때부터 조선 사절단이 방문하기 시작해 그 변천사가 사행 기록에 고스란히 전한다. 1760년 동지 사행에 참여한 이의봉의 『북원록(北轅錄)』에는, 정사 홍계희(洪啓禧)가 역관 변헌(邊憲)을 보내어 역대제왕묘의 모습을 그려 오도록 하여 변헌이 《배향도(配享圖)》 인본(印本) 3장을 얻어 와서 세 사신에게 주었다는 기록이 있다. 이의봉은 그림을 통해 삼황오제부터 요, 금, 원, 명의 황제 165인의 나무 위패가 역대제왕묘에 모셔져 있고, 좌우로는 열조(列朝)의 명신 80인이 배열되어 있음을 알게 되었다. 1828년 동지 사행에 참여한 박사호(朴思浩)는 「역대제왕묘기(歷代帝王廟記)」에 주요 왕과 신하의 명단을 일일이 기록하면서 임진왜란 때 조선에 원군(援軍)을 파견한 신종황제(神宗皇帝)가 모셔져 있지 않음을 한탄하며 청에 대한 반감을 숨기지 않았다. 역대제왕묘가 부성문(阜城門) 안에 있다. 그 바깥문 편액에 ‘제왕묘(帝王廟)’라 씌어 있고 그 안쪽 문을 경덕문(景德門)이라고 부르며, 정전(正殿)은 무릇 2층인데, 모두 누런 기와로 덮었다. 편액이 위층에 있는데, ‘경덕숭성지전(景德崇聖之殿)’이라 하였고, 전각 안에 일곱 감실을 만들었다. 첫째 감실은 한가운데에 있는데 복희(伏羲), 신농(神農), 헌원(軒轅) 세 황제의 위판을 모셨고, 왼쪽 둘째 감실에는 5제(五帝)를 모셨으며, 오른쪽 셋째 감실에는 하후씨(夏后氏) 이하 14세, 상(商) 탕왕(湯王) 이하 26세를 모시었고, 왼쪽 넷째 감실에는 주(周) 무왕(武王) 이하 32왕을 모시었으며, 오른쪽 다섯째 감실에는 한고조(漢高祖) 이하 10세, 광무제(光武帝) 이하 8세 및 소열제(昭烈帝) 유비, 진(晉)나라의 원제(元帝) 이하 7세, 송나라의 문제(文帝) 이하 3세 및 제(齊)나라의 무제(武帝)와 위(魏)나라의 무제 이하 8세, 진(陳)나라의 문제(文帝), 선제(宣帝)를 모시었고, 왼쪽 여섯째 감실에는 당나라의 고조(高祖) 이하 16세 및 후당(後唐)의 명종(明宗), 후주(後周)의 세종(世宗), 송나라의 태조 이하 14세, 요(遼)의 태조 이하 6세를 모시었으며, 오른쪽 일곱째 감실에는 금(金)나라의 태조 이하 6세, 원나라 태조 이하 11세, 명나라 태조 이하 13세를 모시었으며, 주나라의 유왕(幽王)과 여왕(厲王), 한(漢)나라의 평제(平帝)·환제(桓帝)·영제(靈帝), 진(晉)나라의 혜제(惠帝) 및 이 밖의 망국했거나 시해된 임금은 다 여기에 참여하지 못하였는데, 명나라의 신종 황제(神宗皇帝)도 같이 모시지 못하였으니, 이것은 청인(淸人)이 원한을 갚으려는 계략에 말미암은 것 같아서 매우 통탄스러운 일이라 하겠다. 【그림 8】 역대제왕묘삼황오제부터 청대까지 역대 왕들과 명신들의 위패가 모셔져 있다. 지도상으로 역대제왕묘의 동쪽에 묘응사가 있다. 묘응사는 영안사와 함께 북경에서 백탑이 있는 두 곳의 사찰 중 하나로 북경에 현존하는 가장 오래된 사찰이다. 원나라 때 석가모니의 사리탑이 있던 터에 백탑을 만들고 1288년 만안사(萬安寺)를 세워 황실의 종교 활동과 백관의 의례 연습을 거행하고 몽한(蒙漢) 불경과 서적을 간행하는 장소로 삼았다. 1368년 불에 타 훼손된 만안사를 1457년 천순제가 중건하고 묘응사(妙應寺)로 개칭했다. 지금도 ‘백탑사’라는 별칭으로 불린다. 백탑의 터를 친히 조사한 이가 원 세조 쿠빌라이 칸이라고 전하는데 그 사실을 박사호의 「묘응사기(妙應寺記)」에서 확인할 수 있다. 묘응사는 제왕묘 서북쪽에 있다. 벽돌로 삼원문(三圓門)을 만들고 편액에 ‘칙건묘응선림(勑建妙應禪林)’이라 하였고 본전에는 큰 금부처 3좌를 모시었는데, 손에는 오옥바리(烏玉椀)를 받들고 있다. 좌우에는 오백나한(五百羅漢)의 상이 있고 편액에 ‘의주심경(意珠心鏡)’이라 하였고, 후전(後殿)의 편액에는 ‘칠불보전(七佛寶殿)’이라 했다. 뜰에는 철층각(鐵層閣)이 있고 그 위에 향로를 받들었는데, 그것은 만력(萬曆) 연간에 주조한 것이다. 뒷문으로 층층다리를 올라가면 백탑이 층층다리 위에 있는데, 탑신이 높다란 것이 그 높이가 두서너 장(丈)이나 되고, 둘레가 대략 스무 장이 되며 모가 나는 것이 집의 모서리의 모가 나는 것 모양으로 쌓아 올려져 3층으로 되었는데, 한 층마다 탑신(塔神)을 안치하고 모두 쇠 띠를 둘렀다. 그 둥근 모양이 독을 엎어 놓은 것과 같은데, 꼭 70아름이 된다. 맨 위층은 아래층에 비하여 점점 끝이 빨았는데 조각한 청동으로 빙 둘러 늘어뜨린 것이 일산을 편 모양 같으며, 거기에 수없이 많은 풍경을 달아 놓아, 바람을 받으면 곧 쟁그랑쟁그랑 소리가 난다. 탑을 둘러싸고 여장(女墻)을 쌓아 난간처럼 만들고, 밝은 등 189좌를 만들어 담장의 언저리를 둘러싸고 있는데, 그것들은 다 쇠로 감실을 만들고 사면에 돌비늘(石鱗)을 붙였다. 건륭 계유년에 만들어 낸 것이며, 이곳에 불을 켜는 예는 옛날부터 이미 있었다고 한다. 대개 요동(遼東)의 백탑과 서로 백중하여, 그 높이는 비록 요동 것보다 못하나 웅장 화려함은 천하제일이라고 하여도 지나친 것이 아니다. 또 수십 그루의 꽃나무를 상층, 중층에 심어 놓았는데, 꽃 필 때가 되면 더한층 훌륭한 광경이 될 것이다. 예부터 일컫기를, “이 탑 속에 여래(如來)의 사리(舍利)를 안치하였는데, 원 세조(쿠빌라이 칸)가 탑을 열고 보았더니 맑은 물이 가득히 괴어 있어 사리가 물 가운데 떠 있었으며, 두 마리의 용이 또한 그 곁에 떠서 사리를 지키고 있었다” 한다. 탑문 밑의 벽을 파고 부처에게 공양하는 여러 가지 모습을 만들어 놓고 장명등(長明燈)을 달았는데, 켜 놓은 불은 꺼지는 일이 없다. 그 앞에 쇠솥이 있는데 솥 거죽에 약간의 글자를 새겼으니, 곧 가정(嘉靖) 연간에 주조한 것이다. 승려들이 거처하는 곳에도 또한 정묘한 기물들이 많고, 또 불상, 신감(神龕)도 각각 신묘하기 그지없으며, 승려들은 모두 라마인이다. 세상에 전하기를, ‘원나라 승상 야율초재(耶律楚材)의 호는 만송노인(萬松老人)이며, 문장과 정승의 업적이 원나라 조정에서 으뜸이었는데, 이 탑을 세웠다’라고 한다. 【그림 9-1】 묘응사 대각보전(大覺寶殿) 【그림 9-2】 묘응사 대각보전 백탑 묘응사의 동쪽에는 또 광제사가 있다. 광제사는 일찍이 고려 문인 목은(牧隱) 이색(李穡)이 방문했을 만큼 조선에서도 역사가 깊은 관광 공간이었다. 이색은 광제사에서 승려들과 교제하고 연꽃을 감상하며 시를 읊었다. 특히 조선 후기 문인들은 광제사에 있던 철수(鐵樹)를 주목했다. 1822년 사은 사행에 참여한 권복인(權復人)은 철수를 구경하러 광제사에 갔다가 “광제사는 서사패루(西四牌樓) 길가에 있는데, 뜰과 건물이 황폐하고 적막하다. 서쪽 담 아래에 옛날부터 철수(鐵樹) 한 그루가 있었으나 작년에 비바람에 뽑혀 나갔다. 옆에 작은 비를 세워서 그 사적을 기록했다”라 하였고, 박사호의 「광제사기(廣濟寺記)」에는 “광제사 절문 편액에 이르기를 묘명원통(妙明圓通)이라 하였으며, 본전에는 큰 금부처를 안치하였고, 후전(後殿)의 편액에는 대장경각(大藏經閣)이라 하였다. 서쪽 협문(夾門) 밖에 한 나무가 있는데 이름을 철수(鐵樹)라 한다. 300년 동안 가지를 뻗었는데 아직도 싱싱하고 나긋나긋하여 늙고 큰 나무라는 생각이 들지 않으니 또한 이상한 종류의 나무다”라고 하였으며, 김경선은 「광제사기(廣濟寺記)」에서 “광제사 서전(西殿) 서협문(西夾門) 밖에 한 그루 나무가 있어 이름을 철수라고 하는데 400년 묵은 고목이다. 높이는 한 길 남짓하고 가지와 잎이 무성하며 색깔과 결이 쇠와 같다. 매년 꽃이 피면 한 달이 넘어도 시들지 않는데, 근래에는 나무가 이미 말라 죽어 다시 꽃이 피지 않는다고 한다”라고 하여 공통적으로 철수라는 나무를 특기했다. 광제사는 금 대에 창건된 사찰로 원래 이름은 서류촌사(西劉村寺)이고 원대에 보은홍제사(報恩洪濟寺)로 개칭했다. 원 말기에 전쟁으로 소실되었다가 명 천순(天順) 연간에 승려 보혜상인(普慧上人)이 발원하여 절을 복구하고 1466년 성화제(成化帝)가 ‘홍자광제사(弘慈廣濟寺)’라는 이름을 내려 주었다. 청대에 순치제, 강희제, 건륭제가 광제사에 행차하여 시문을 남길 만큼 이름난 사찰이었으며, 절 옆의 만송노인탑(萬松老人塔)이 유명하다. 현재 광제사는 중국불교협회 사무처로 사용되어 인산인해를 이루고 있다. ③ 서양 문물을 접하다: 천주당, 관상대, 아라사관 북경에서 조선 사절단은 중화 문물의 유산을 세밀하게 관광하는 한편으로 서양의 새로운 문물과 접촉할 수 있었다. 대청 사행에서 관광한 천주당, 관상감, 아라사관이 바로 서양 문물을 접한 대표적인 장소이다. 북경에는 동당(東堂), 서당(西堂), 남당(南堂), 북당(北堂) 네 곳의 천주당이 있었다. 동당은 1655년 예수회 선교사가 세운 교당으로 남당과 함께 조선 사절단이 자주 찾았던 천주당이다. 현재 북경시 동성구 왕부정대가(王府井大街)에 있다. 서당은 1723년 북경시 서성구 서직문 안에 예수회 선교사가 세운 교당으로 조선 사절단이 방문한 기록은 확인되지 않는다. 남당은 1605년 마테오 리치(이마두(利瑪竇))가 북경시 선무구 선무문 안에 세우고 1650년 독일 선교사 아담 샬(Adam Schall, 탕약망(湯若望))이 중건한 교당으로, 조선 사절단의 숙소인 옥하관과 가까운 거리에 있어 조선 지식인들이 가장 많이 방문한 천주당이다. 북당은 1703년 프랑스 예수회 선교사가 세운 교당으로 현재 북경시 서성구 서십고대가(西什庫大街)에 있다. 북당은 1783년 동지사 서장관으로 임명된 아버지 이동욱(李東郁)을 수행하여 북경에 간 이승훈(李承薰)이 조선 최초로 천주교 세례를 받은 역사적인 장소이다. 【그림 10】 왕부정(王府井) 거리에 있는 천주교 동당(동천주당) 조선에서 천주당을 가장 빈번하게 드나든 인물은 이기지로 파악된다. 이기지는 1722년 숙종의 승하를 알리는 고부사 정사로 임명된 아버지 이이명(李頤命)의 자제군관으로 중국에 갔는데, 2개월가량을 북경에 머무르며 동당, 남당, 북당 세 천주당을 총 8차례 방문했다. 지금까지 확인한바 이기지는 남당을 둘러본 유일한 인물이다. 이기지는 남당에서 포르투갈 선교사 소림(蘇霖, Joseph Suarez)과 맥대성(麥大成, Jean-Francois Cardoso), 벨기에 선교사 장안다(張安多, Antoin de Magalhaens), 독일 출신 선교사 대진현(戴進賢, Ignatius Kogler)를 만났으며, 동당에서 오스트리아 선교사 비은(費隱, Xavier Ehrenbert Fridelli) 등과, 북당에서 프랑스 선교사 백진(白晋, Joachium Bouvet), 은홍서(殷弘緖, Francois Xavier d’Entrecolles) 등과 만나 필담을 나누었다. 또 만나기를 희망하며 북경 현지에서 서신을 주고받던 프랑스 선교사 두덕미(杜德美)의 부고를 급작스레 접하고는 조문하는 글을 지어 보내기도 했다. 이기지는 서양 선교사들과 인연을 “하늘이 베푼 인연(天緣)”으로 여기며 그들과 동서양 역법의 차이, 천체 관측 기구 제작법, 일식과 월식의 원리, 천체의 운행 등에 관해 토론했다. 아울러 서양서와 서양화, 천문 관련 서적, 지구도, 혼천의, 자명종 등을 선물로 증정받고 와인과 카스테라를 맛보기도 했다. 이기지의 천주당 체험은 이후 홍대용과 박지원 등의 북경 관광에도 영향을 주었다. 특히 젊은 시절부터 수학과 천문학에 관심이 많았던 홍대용은 북경에서 남당과 동당을 4차례 방문해 당시 흠천감 정(欽天監正) 유송령 및 독일 선교사로 흠천감 부정(副正)을 맡은 포우관과 교제했다. 홍대용의 전언에 따르면 강희 연간 이후로 조선 사신이 천주당에 가서 구경하기를 청하면 서양 사람들이 기꺼이 맞아들여 서양의 기구들을 보여 주고 진기한 물품을 선물로 주었는데, 조선 사람들이 점차 예의를 갖추지 않고 천주당에서 담배를 피우거나 기물을 더럽히자 조선 사신의 관람을 거절하게 되었다고 한다. 이러한 분위기 속에 홍대용은 조선의 관상감(觀象監)에서 파견한 이덕성(李德成)이라는 일관(日官)을 데리고 가 여러 차례 만남을 요청한 끝에 유송령과 포우관을 만날 수 있었다. 홍대용은 자신의 고향 집에 농수각(籠水閣)이란 천체 관측소를 짓고 혼천의를 제작한바, 유송령과 포우관을 통해 혼천의, 자명종, 파이프오르간, 서양화 등을 구경하고 천체망원경으로 태양의 모습을 관찰하는 경험을 했다. 여기에 그치지 않고 홍대용은 관상대 진입을 시도한 끝에 마침내 성공하여, 청대에 제작한 천체의(天體儀)·적도의(赤道儀)·황도의(黃道儀)·지평경의(地平經儀)·지평위의(地平緯儀)·기한의(紀限儀) 등을 목도했다. 관상대는 1443년 관성대(觀星臺)라는 이름으로 설치되었다가 닥 청대에 그 이름을 관상대로 고쳤다. 현재 북경시 동성구 건국문(建國門) 역 인근에 ‘고관상대(古觀象臺)’란 명칭으로 보존되어 있다. 아래 홍대용의 기록은 당시 북경에서 관상대를 관광하는 일이 얼마나 어려웠는지를 잘 보여 준다. 관상대는 성 동남 모퉁이에 있다. 흠천감(欽天監)의 관할 아래 있으며, 의기(儀器)들로 천체를 관찰하는 곳이다. 관상대는 유송령(劉松齡)이 일찍이 말하기를, “황상의 금지구역으로 사람이 가까이 할 수 없다”라 했고, 역관들 역시, “연전에 우리나라 사람이 감관(監官)에게 뇌물을 주고 올라가 구경을 하고 왔는데, 그 뒤 일이 발각이 나서 파면을 당한 일이 있어 그 뒤로 사람을 금하는 것이 더욱 엄해졌다”라 했다. 들리는 말에 의하면, “성에 오르면 사형에 처한다는 법률이 있다”라 하였는데, 관상대는 성을 의지하고 있어 자금성을 엿볼 수가 있고 또 위에 있는 의기들이 대부분 임금이 만든 것으로 국가의 귀중한 그릇들이므로 사람을 함부로 들여보내지 않는 것이 마땅하다. 3월 귀국할 때 길을 돌아 대 밑으로 갔다. 아침 해가 막 떠오르는데 멀리 10여 개의 의기가 돌난간 안으로 주욱 벌여 있는 걸 바라보니 이상한 모양과 제도들이 기이한 빛들을 반사하고 있었다. 곧장 훌쩍 날아오르고 싶었지만 도리가 없다. 대 위에서 한 사람이 난간을 의지하고 굽어보기에 나는 말을 세워 쳐다보며 이야기를 걸고 고개를 숙여 경의를 표한 다음 한번 보여 달라고 했다. 그는 고개를 저었고, 손바닥을 펴서 목을 그어 보이며, “올라올 수 없다. 죄가 사형이다”라 했다. 대 아래 공청이 있었는데 문이며 담이 몹시 깊고 높다. 흠천감의 분사(分司)인 듯싶다. 나는 말에서 내려 문지기를 보고 읍을 하며 들어가기를 청했다. 그의 말이, “사(司)는 금지구역이라 들어올 수 없지만, 다만 지금은 이른 아침이라 상관이 오지 않았으니 잠시 들어오되 오래는 있을 수 없다”라 했다. 나는 고맙다고 인사하고 들어갔다. 청사 서쪽으로 두어 자 높이 평대(平臺)가 있었는데 사방이 각각 수십 보쯤 되어 보였다. 동쪽으로 혼천의(渾天儀)와 혼상(渾象)이 있고, 서쪽으로 간의(簡儀)가 있었는데 모두 청동으로 만들었다. 하나의 크기가 대여섯 뼘쯤 되고 둘레로 돌난간을 세워 두었다. 간의의 제작은 매우 복잡해서 창졸간에 제대로 다 살펴볼 수가 없었고, 혼천의만은 송대 제도로서 『서경집전(書經集傳)』에 실려 있는 그대로였다. 명 정통 연간에 만든 것으로 비록 버려두고 쓰지는 않지만, 쌍고리와 수평·수직·직선 거리 등 여러 가지 방법만은 대조해 볼 수 있었다. 북쪽에 구리궤(銅櫃)가 있는데 기계 돌리는 물을 담아 두는 것인 듯싶지만, 산실(散失)되어 잘 알 수가 없었다. 대 위에 있는 모든 기계는 다 강희 이후에 만든 것들로 육의(六儀)가 있었는데, 천체의(天體儀)·적도의(赤道儀)·황도의(黃道儀)·지평경의(地平經儀)·지평위의(地平緯儀)·기한의(紀限儀) 등이었다. 모두 서양법이 동쪽으로 건너온 뒤에 생긴 것으로, 곽수경(郭守敬)의 옛 제도에 비해 훨씬 정밀하게 되어 있다. 최근 육의의 번거로움을 피해 새로 하나로서 여섯 가지를 겸해 쓸 수 있도록 만들었는데, 기계가 너무 복잡해서 역시 육의를 각각 쓰는 것만큼 간편하질 못하다고 한다. 문지기가 빨리 나가라고 하는 통에 정신없이 나와 버렸다. 【그림 11-1】 밖에서 올려다본 관상대의 모습 【그림 11-2】 관상대의 천체 관측 기구들 천주당에서 조선 지식인들이 서양의 과학 기술을 더욱 깊이 이해하고 세계 지리에 대한 인식을 확장해갔다. 한편 1801년 신유박해가 일어난 뒤로 조선 사절단이 북경에서 천주당을 방문하는 일은 엄격하게 금지되었다. 대신에 조선 지식인들은 아라사관에서 러시아인과 접촉해 서양 문물 체험을 이어갔다. 아라사관은 러시아정교회 소속 선교사와 유학생, 외교관 등이 머물던 숙소이다. 청과 러시아는 책봉 체제에 놓인 관계는 아니었으나 1689년 네르친스크 조약을 맺고 국경을 확정지은 후 러시아가 청에 정기적으로 사절단과 상인을 파견했으며, 1727년 캬흐타 조약을 체결하면서는 러시아정교회 선교사와 학생을 북경에 상주시키고 대략 10년에 한 번씩 인원을 교체했다. 아라사관은 동강미항(東江米巷) 중간의 옥하교(玉河橋) 서쪽에 있다. 옛날에 조선관이었는데, 지금은 아라사(러시아) 사람들이 거처하는 곳이 되었다. (중략) 비록 중국의 정삭(正朔)을 받들지 않으며 공물도 바치지 않지만, 중국의 문자를 익혀서 몇 년의 기한을 두고 교대로 자제들을 중국에 보낸다. 관소를 설치하여 거처하고 스승을 두어 가르치며 그들에게 식량을 제공한다. 현재 관소에 거주하는 자는 6-7명으로, 거처하는 건물은 서양의 그것처럼 화려하고 사치하다. 또한 하나의 신을 모신 당(堂)이 있는데 세 개의 문은 매우 커다랗고, 건물 안은 매우 높으면서도 깊숙하다. 위층은 둥그런 문을 밖으로 냈는데, 모두 유리를 대고 그물로 묶었다. 벽은 벽돌을 쌓아 저절로 돌무늬가 만들어졌으니, 천주(天主)를 받드는 곳과 비슷하다. 상자 하나에는 모자와 옷을 담아 놓았는데, 복식 제도는 가사(袈裟)와 비슷하고 관(冠)의 제도는 당모(唐帽)와 비슷한데 모두 금실로 수를 놓아 만들었으니, 아라사의 제도가 본래 그렇다. 19세기 조선 지식인들은 아라사관을 방문하여 천주상과 벽화를 관찰하기도 하고 러시아 정교단의 일원들과 대화를 나누기도 했다. 1826년 동지 사행에 참여한 홍석모(洪錫謨)는 아라사관에서 제10대 러시아정교회 전도단장 파벨 이바노비치 카멘스키(Pavel Kamensky)와 필담을 나누었는데, 우랄, 볼가강, 도나우강 등 러시아의 주요 산과 강의 정보와 더불어 당시 로마노프 왕조 제14대 황제 니콜라이 1세가 제위에 오른 지 2년이 된 사실까지 언급했다. 조선 지식인들에게 야만스러운 오랑캐라는 부정적인 인식이 대부분이었으나 홍경모는 러시아인의 인심이 온화하다고 말하기까지 했다. 아라사관 관광이 러시아에 대한 인식에 영향을 주었음을 알 수 있다. 게다가 몇몇 조선 지식인들은 러시아 선교사와 시문을 주고받으며 우정을 나누기도 했다. 비교적 잘 알려진 사례가 1815년 동지 사행에 참여한 조인영(趙寅永)과 제9차 러시아정교회 전도단장 니키타 야코프레비치 비추린(Nikita Yakovlevich Bichurin, 비구림(比丘林))의 교유이다. 조인영은 동지 부사 조종영(趙鐘永)의 자제군관으로 북경에 갔는데, 러시아 동방학연구소에 보관된 문건에 조인영이 비추린에게 준 시가 적혀 있다고 한다. 조인영의 문집인 『운석유고(雲石遺稿)』에 수록되지 않은 그 시에서 조인영은 비추린과의 교감을 소중히 여기는 마음을 드러내며 작별하게 된 아쉬움을 토로했다. 조인영은 1839년 기유박해를 주도하고 「척사윤음(斥邪綸音)」을 지어 천주교를 배척한 이력을 지닌 인물이지만, 이전 시기에 러시아인과 적극적으로 교제한 사실을 통해 서양 ‘문물’에 대한 개방적인 태도를 볼 수 있다. 비추린은 1807년부터 1821년까지 북경에 머물렀는데, 러시아로 돌아가기 직전 도광제(道光帝)의 등극을 축하하기 위해 파견된 조선의 진하사절단과 만났다. 다음은 정사 이조원(李肇源)이 북경에서 사귄 벗들을 회상하면서 지은 시편들 가운데 실린 〈화아경(和雅敬)〉이란 제목의 시이다. 奇遇鄂羅人 / 기이한 인연으로 러시아인을 만나 重譯有聽瑩 / 거듭 통역해도 알아듣기 어려웠네. 其意頗慇懃 / 그 마음이 매우 은근하여 寶刀奪相贈 / 보배로운 검을 벗어 주었네. 첫 구의 ‘러시아인(鄂羅人)’이라는 말에서 ‘화아경’이 러시아 사람을 가리킴을 알 수 있다. 화아경은 바로 비추린의 그리스식 수사명 히아신스(Hyacinth)를 한역(漢譯)한 표현으로 추정된다. 양측은 역관과 러시아 유학생을 통해 중국어로 대화를 나누며 언어의 장벽을 초월하여 의기투합했고 이조원에게 러시아산 장검 한 자루를 선물로 증정하기도 했다. 이조원과 비추린이 교제한 경위와 그 상세한 정황은 당시 전도단의 교체업무를 관장하기 위해 북경에 체류 중이던 러시아 외교부 감호관 예고르 페도로비치 팀콥스키(Egor Fedorovich Timkovskiĭ)라는 인물의 기행문을 통해 소상히 파악할 수 있어 더욱 흥미롭다. -

활 쏘는 사람들과 나무 심는 마을

활 쏘는 사람들과 나무 심는 마을- 기록자료

- 사회

해 법흥왕과 짜고 사찰 건립을 시도했던 그곳이었다. 이차돈이 죽으면서 꽃비가 내리는 기적이 일어나자 그의 죽음은 순교로 인정되고, 이를 계기로 천경림 숲을 일부 밀어내고 흥륜사를 지었다. 지금도 숲이 넓게 있다. 어떤 연구자는 이 이야기를 불교가 들어오기 전 토착 신앙이 머물던 공간이 천경림이었고, 이곳에 절을 짓고자 한 신흥 종교 불교와의 갈등이 이차돈의 순교 이야기로 빚어졌다고 해석하기도 한다. 어쨌든 경주 숲의 신비와 이야기를 더하는 좋은 소재이다. 경주 시내 외곽에는 많은 숲이 있다. 자세히 들여다보면, 사방에 숲이 조성된 사실을 알아차릴 수 있다. 그중에서도 경주 시내에서 안강, 포항 쪽으로 가는 길에 아주 큰 숲이 있다. 바로 황성공원이다. 황성공원은 아름드리나무들로 꽉 차 있어 숲을 거닐고 있으면 머리가 맑아지고 가슴이 열린다. 그리고 나무가 뿜어내는 세월의 향기는 이곳이 범상한 숲이 아니라고 상상하기에 충분하다. 신라 26대 진평왕(?-632) 때 이야기이다. 김후직이 병들어 죽게 되자 자기의 세 아들에게 말했다. “내가 신하가 되어 임금의 단점을 바로잡지 못했다. 아마 대왕께서는 놀고 사냥하는 것을 그만두지 않을 것이고, 나라가 망할 것이다. 내가 이것이 근심되어 죽어서도 꼭 임금을 깨우쳐 주려 한다. 그러니 나의 시체를 대왕께서 사냥 가시는 길옆에 묻어 두거라.” … 뒷날 진평왕이 사냥 가는 길에 어슴푸레 소리를 들었다. 마치 “가지 마소서!”라고 하는 듯했다. 왕이 두리번거리면서 “어디서 나는 소리인가?”라고 주위에 물었다. 시중하는 사람이 “이찬을 지낸 김후직의 무덤에서입니다”라고 말하고 김후직이 죽을 때 남긴 말을 전해 주었다. ―『삼국사기』, 「열전」에 수록된 김후직 이야기 중에서 황성공원 인근에서는 ‘간묘(諫墓)’가 있다. 이 무덤의 주인공은 김후직(생몰년 미상)으로 알려져 있다. 그의 묘가 간묘, 즉 신하가 임금에게 충언을 아뢰는 무덤 이야기로 만들어진 배경이 있다. 김후직은 왕족으로 두 번째 높은 관직인 이찬으로 병부령을 역임한 인물이었다. 그런데, 당시 왕이었던 진평왕은 오늘날 황성공원 인근의 숲에서 사냥하는 것을 너무 좋아해서 정사를 잘 돌보지 않았다고 한다. 이때가 얼마나 중요한 시기였는지는 삼국통일을 생각하면 금방 답이 나온다. 김후직은 나라의 앞날을 생각하며 진평왕에게 여러 차례 사냥을 줄일 것을 아뢰었지만 끝내 받아들여지지 못하고 죽음에 이르렀다. 인용문의 이야기는 그가 죽음에 앞서 자식들에게 남긴 유언부터 시작한다. 죽어서라도 진평왕의 사냥 습관을 고치고자 왕이 황성공원을 지나 사냥을 가는 길에 자신을 묻어 달라고 했다. 아니나 다를까 그는 죽어서도 진평왕에게 간언을 해서 왕을 뉘우치게 했다. 그래서 김후직의 묘를 후대 사람들이 간묘라고 불렀다. 물론 신라사람들이 만들어 낸 이야기이겠으나, 황성숲을 좀 더 의미 있게 만든다. 계림과 천경림은 신라가 건국되고 불교를 받아들인 다음 삼국통일을 꿈꿀 때의 이야기와 관련한 숲이다. 황성공원과 간묘는 삼국통일을 이루기 위해 잇따라 나타났던 많은 충신을 대표하는 이야기와 관련이 있다. 이처럼 경주의 숲은 신라의 역사와 함께하고 있다. 그렇지만 숲의 이야기가 이 시대에 갇혀 있는 것은 아니다. 술과 사람이 어울리면서 더 많은 이야기는 계속 만들어졌다. -

산의 인문학, 지리산을 유람하다

산의 인문학, 지리산을 유람하다- 기록자료

- 문화

혹 숙소로 사용한 사찰에서나 길잡이 승려 중에 해박한 고승(高僧)이라도 만나면 산중고사(山中故事)나 관련 내력 등을 얻어듣기도 하였다. 지리산행에서는 이동항이 함양 명적암(明寂庵)에 들렀을 때 그곳의 승려 도원(道原)과 기질지성(氣質之性)에 관해 심도 있게 진행한 논쟁이 유명하다. 유교와 불교의 이론을 두고 한밤중 적막한 산사에서 두 고수(高手)의 설전(舌戰)이 제법 긴장감을 유발하였다. 각자(刻字) 또한 산행에서 빼놓을 수 없는 일이었다. ‘각자’는 ‘글자를 새긴다’는 뜻이다. 바위에 새기는 경우가 가장 많았고, 사찰이나 누정(樓亭)의 벽과 기둥 등 장소를 가리지 않고 새겼다. 대개 자신을 포함한 동행자의 이름을 새겼고, 한시를 새기기도 했으며, 자신이 찾은 공간에 이름이 없는 경우에는 새로이 이름을 지어 주고 새겼다. 따라서 이들은 기본적으로 산행을 떠날 때 석공(石工)을 대동하였다. 지리산에도 많은 각자가 현전하고 있다. 이러한 행위가 언제부터 시작되었는지는 확인되지 않는다. 지리산에서 유람자가 직접 각자한 것은 김종직에게서 처음 보인다. 1471년 함양군수로 부임한 그는 이듬해 추석을 즈음하여 천왕봉으로 향했고, 마천리 의탄마을에 도착해 동행했던 제자 유호인(兪好仁, 1445~1494)에게 바위에 이름을 새기도록 하였다. 그리고 17년 뒤인 1489년 천왕봉에 오른 김일손은 성모사 들보에서 스승 김종직과 동문 유호인·조위(曺偉, 1454-1503)의 이름을 발견하였다. 김종직은 천왕봉에 올라 성모사에서 묵으며 일출을 보게 해 달라고 성모에게 기도하였고, 우여곡절 끝에 찬란한 일출을 맞이한 후 하산하였다. 이로써 천왕봉에서도 그들의 각자 행위가 있었음을 알 수 있다. 이렇듯 산행에서의 각자는 관행적으로 행해졌고, 일종의 의식이기도 했다. 추앙하는 선현을 닮고자 하는 염원이기도 했고, 가깝게는 스승이나 조상의 이름 곁에 자신의 이름도 나란히 새겨서 남기려는 소박한 바람이기도 했다. 또한, 산속의 돌에라도 이름을 남기려는 인간의 헛된 욕망의 표출이기도 하였다. 지리산의 명승 중 각자로 이름난 곳은 천왕봉의 일월대, 쌍계사 입구의 쌍계석문(雙磎石門), 삼신동(三神洞)의 세이암(洗耳嵒), 그리고 함양의 용유담(龍游潭)이 압도적이다. 【그림 18】 용유담의 각자들 【그림 19】 세이암 【그림 20】 쌍계석문 각자 ‘일월대’는 지리산 유람록에서 단연 많이 등장하는 각자 중 하나이다. 산행의 최종 목적지가 천왕봉이었기 때문에 그곳에 오른 후의 벅찬 감동을 어떤 형태로든 남기고자 하는 욕구와 어우러져 더욱 많은 이름을 남겼다. 함양군수 남주헌은 동행했던 경상감사 윤광안·진주목사 이낙수·산청군수 정유순의 이름을 새겼고, 죽담(竹潭) 김영조(金永祖, 1842~1917)는 “관찰사·암행어사·수령의 이름이 빼곡히 새겨져 있었다.”라고 하였으며, 후창(後滄) 김택술(金澤述, 1884~1954)은 “앞뒤로 유람 온 사람들이 써 놓은 이름이 많았는데, 아버지와 아들을 함께 써 놓거나, 4대를 나란히 써서 세보(世譜)와 같은 것도 있었다.”라고 하였다. 후대에 이를수록 천왕봉에 오르면 반드시 해야 하는 하나의 의식으로 인식했던 듯하다. 이 때문인지 지금도 일월대 각자 주변에는 이름이 많으며, 심지어 한글 이름 자도 여럿 보인다. 용유담 가의 바위에도 수많은 사람의 이름이 새겨져 있다. 그중에는 김종직·김일손·정여창과 남명 조식 등의 이름이 현재까지도 남아 있다. 이들이 용유담을 다녀간 것을 기념하여 후세 사람들이 새긴 듯한데, 호사가(好事家)의 입에 많이 오르내리기도 하였다. 그 외에도 ‘용유담·용유동천(龍游洞天)’이라는 제명(題名)은 물론이고 ‘독조대(獨釣臺)·심진대(尋眞臺)·영귀대(咏歸臺)·방장제일강산(方丈第一江山)’ 등의 각자 아래에 수십 명의 이름이 현전하고 있다. ‘귀를 씻는다’는 뜻의 ‘세이암’은 남명이 지리산 골짜기에서 가장 아름답다고 칭송했던 신응동(神凝洞)의 너럭바위에 새겨진 각자이다. 이는 최치원(崔致遠)이 세상사를 들은 귀를 씻었다는 전설과 함께 그의 글씨로 전해진다. 유몽인의 「유두류산록」에서 처음 보인다. 이후 이 골짜기를 찾은 유람자들은 세이암을 보고 자신의 감회를 드러내었다. 남계(南溪) 신명구(申命耈, 1666-1742)는 ‘역시 최고운(崔孤雲, 최치원의 호)의 필적이었다. 그 필세가 이제 막 새긴 듯했고, 지금도 이끼가 끼지 않는다고 하니, 매우 특이한 일이었다.’라고 하여 세이암에 얽힌 전설을 전하였다. 박래오는 “세이암 위 옛 각자는 완연히 어제 판 듯하여 선풍(仙風)이 없어지지 않았고 도기(道氣)가 서려 있었다.”라고 하여, 신명구와 비슷한 평을 하였다. 심석재(心石齋) 송병순(宋秉珣, 1839-1912)은 세이암에서 귀를 씻고 일행에게 이르기를 “이 바위가 어찌 유독 최고운만 귀를 씻던 곳이겠는가.”라고 하여, 유쾌한 농담을 던지고 있다. 지리산 유람록에 등장하는 가장 오래된 각자는 단연 하동 쌍계사 입구의 ‘쌍계(雙磎)·석문(石門)’이다. ‘쌍계·석문’은 하동 쌍계사로 들어가는 입구 양쪽에서 대문 역할을 하던 두 바위의 글씨이다. 양쪽에 각각 ‘쌍계’와 ‘석문’ 두 글자씩 새겨져 있다. 지금은 계곡과 멀찍이 떨어진 오른쪽에 도로를 내고 대형 주차장과 상가들이 즐비하여, 유람객이 대개 그쪽 길로 올라간다. 그래서 이 석문을 모르고 지나치기 일쑤이고, 심지어는 그 존재조차 모르고 이 일대를 다녀가기도 한다. 그렇지만 이전에는 이곳이 쌍계사로 들어가는 진입로였다. 쌍계사 위쪽 청학동에 은거했던 최치원의 글씨라 전해지며, 현재까지도 그 자리를 지키고 있다. 언제 누가 새겼는지까지는 자세히 전해지지 않으나, 고려 말기의 문인 이인로(李仁老, 1152-1220)가 이곳을 찾았다가 돌아가면서 지은 「청학동(靑鶴洞)」 한시에서 ‘이끼 낀 바위에 네 글자가 희미하였네(苔蘚微茫四字題)’라고 읊은 것을 보면, 조선시대 이전부터 있었음을 알 수 있다. 【그림 21】 하동 청학동 원숭이바위 【그림 22】 이언경 및 홍연 각자 이 청학동 골짜기에는 매우 독특한 각자도 현전하고 있어 소개해 본다. 바로 1558년 4월 19일 이 골짜기를 오르던 남명이 보았던 ‘이언경(李彦憬)‧홍연(洪淵)’이라는 이름이다. 그는 산길 가의 큰 바위에 새겨진 두 이름을 보고 다음과 같이 말하였다. 아마도 썩지 않는 돌에 이름을 새겨 억만년 동안 전하려 한 것이리라. 대장부의 이름은 마치 푸른 하늘의 밝은 해와 같아서, 사관(史官)이 책에 기록해 두고 넓은 땅 위에 사는 사람들의 입에 오르내려야 한다. 그런데 사람들은 구차하게도 원숭이나 너구리가 사는 숲속 덤불의 돌에 이름을 새겨 영원히 썩지 않기를 바란다. 이는 나는 새의 그림자만도 못해 까마득히 잊힐 것이니, 후세 사람들이 날아가 버린 새가 과연 무슨 새인 줄 어찌 알겠는가? 두예(杜預)의 이름이 전하는 것은 비석을 물속에 가라앉혀 두었기 때문이 아니라 오직 하나의 업적이 있었기 때문이다. ―「유두류록」 중 중국 진(晉)나라 두예(杜預, 222-285)는 자신의 이름을 후대에 전하기 위해 자신의 공적을 새긴 비석 두 개를 만들었다. 하나는 현산(峴山) 꼭대기에 세우고, 다른 하나는 만산(萬山) 기슭의 못 속에 가라앉혀 두었다. 그러나 그는 정작 『춘추좌씨전(春秋左氏傳)』의 주석서(註釋書)인 『좌씨경전집해(左氏經傳集解)』를 지은 업적으로 후대에 이름을 남기게 되었다. 남명은 허명(虛名)을 전하려 애쓰는 사람들의 속성을 꼬집었다. 그의 말처럼 후세 사람들이 날아가 버린 그 새가 무슨 새였는지 어찌 알겠는가. -

산의 인문학, 지리산을 유람하다

산의 인문학, 지리산을 유람하다- 기록자료

- 문화

읽어 유람 도중 사찰과 봉우리의 이름을 미리 알 수 있었다.”라고 하였고, 하익범(1767-1815) 또한 천왕봉에서의 일출을 보고서 “눈으로 볼 수 있는 곳의 산과 내와 고을 이름은 이미 탁영 선생의 유산기에 다 수록되어 있으니, 내가 무엇을 더 서술하겠는가?”라고 한 후 곧장 하산 길에 올랐다. 유몽인(1559—1623)은 일두(一蠹) 정여창(鄭汝昌, 1450-1504)의 공간 악양정(岳陽亭)에서 김일손의 「두류기행록(頭流紀行錄)」에 소개된 두 사람 간의 일화를 소개한 후 “말은 마음의 소리이다. 마음은 본래 텅 비고 밝으니, 말이 발하여 징험이 있게 된다. 그 뒤에 일두는 옥에 갇혔다가 죽었고, 탁영도 요절하였다. 그들의 천수(天壽)는 모두 조물주의 입장에선 애석히 여길 만하니, 어찌 말의 예언에 징험이 있는 것이 아니랴.”라고 하여, 그들의 삶과 운명을 안타까워하였다. 이렇듯 후인들은 지리산 곳곳의 명승에 닿으면 선현의 기록을 떠올리며 그들과 공감대를 형성하고, 나아가 자신의 유람을 선현의 수준으로 끌어올리려 하였다. 아름다운 자연경관을 보는 것에서 그치지 않고 그 속에서 살았던 사람을 보고, 그들의 삶을 들여다봄으로써 그 시대를 이해하고, 나아가 이를 통해 지금의 시대를 이해하려 했다. 선현들의 선택과 행위를 통해 지금 시대가 추구해야 할 목표와 행해야 할 행의(行誼)를 생각하였다. 이러한 인문적 산수 유람은 산행에 지친 유람자의 정신적 피로를 풀어 주는 중요한 매개였다. 【그림 23】 관리의 먼 여정(官人遠行), 김홍도, 국립중앙박물관 ‘가마’도 빼놓을 수 없다. 유산기에서는 이를 남여(籃輿), 또는 어깨에 메는 가마라 하여 견여(肩輿)라고도 불렀다. 조선시대 산행에서 사용된 주요 운송 수단은 이 가마와 말(馬)이었다. 현전하는 산행 관련 옛 그림에 어김없이 그리고 가장 많이 등장하며, 장거리 유람일수록 더욱 필수 요소였다. 대개는 말을 탔고, 형편이 여의찮으면 가마를 탔다. 이마저 어려운 산비탈 등에서는 내려서 걷기도 하였다. 지금의 시선으로 보자면 산에서 가마를 타는 것이 의아스럽고 어처구니가 없는 일인 듯싶겠지만, 조선조 유람자들은 산에서 걷는 것보다 말을 타거나 가마에 앉아 있는 시간이 더 많았다. 가마꾼은 출발 때 데려온 집안의 노비나 고용인도 있었지만, 대개는 산행로에 있는 사찰의 젊은 학승(學僧)을 활용하였다. 하동 쌍계사나 신응사 등 지리산 권역의 큰 사찰에는, 많게는 수백 명의 젊은 승려가 정진하고 있었다. 1618년 4월 청학동을 찾아왔던 현곡(玄谷) 조위한(趙緯韓, 1567-1649)에 의하면, 신응사에 도착한 그들 일행을 승려 각성(覺性, 1575-1660)이 마중했는데, 제자가 2백 명이었다고 한다. 호는 벽암(碧巖)이고, 각성은 법명(法名)이다. 그는 부휴(浮休) 선수(善修, 1543-1615)에게 수학하여 조선의 불법(佛法)을 7개 파(派)로 나누어 크게 전파했으며, 임진왜란과 병자호란 때 승군(僧軍)을 이끌었던 선승(禪僧)이 아니던가. 이들은 평상시 불법을 공부하며 정진하다가 유람 온 관료 등의 가마꾼이나 안내자 역할을 하였다. 주로 젊은 승려는 가마꾼으로, 노승은 안내자로 함께하였다. 1643년 8월 용유담을 거쳐 제석당(帝釋堂) 방면으로 천왕봉에 오른 구당(久堂) 박장원(朴長遠, 1612-1671)은 가마를 메는 승려가 70여 명이라 하였다. 관찰사와 세 명의 수령이 함께 유람한 남주헌 일행은 배 두 척을 묶어서 만든 화려한 누선(樓船)을 섬진강에 띄우고 쌍계사로 들어갔는데, ‘데려간 하인과 깃발 잡는 사람, 생황 켜는 사람, 퉁소 부는 사람, 그리고 각 고을의 요리사 등이 거의 3-4백 명이나 되었다.’라고 하였으니, 그중 가마꾼도 수십여 명은 되었으리라 짐작할 수 있다. 유람을 시작하기 전에 미리 사찰의 승려에게 가마를 준비케 하거나 유숙을 청하기도 했다. 성여신(1546-1632) 일행은 집을 떠난 지 9일 만에 청학동 불일암을 오르는데, 유숙한 쌍계사 승려에게 가마 4대를 준비하게 했다. 그런데 타고 가려는 이가 여섯 명이었다. 당시 71세였던 본인은 늙었다는 이유로 한 대를 먼저 차지했고, 동행했던 정대순(鄭大淳)과 이중훈(李重訓)이 병들고 살쪘다는 이유로 또 두 대에 먼저 탔다. 나머지 한 대를 놓고 치열한 눈치작전이 펼쳐졌다. 능허(凌虛) 박민(朴敏, 1566-1630)은 매촌(梅村) 문홍운(文弘運, 1577-1640)보다 나이가 많고, 문홍운은 박민보다 걸음이 둔하다고 주장하며 서로 타려고 하였다. 결국, 성여신이 중재하여 두 사람이 번갈아 타되 한 사람이 20여 보를 가서 내려 쉬면 다른 사람이 타고 오게 하였다. 【그림 24】 단발령에서 바라본 금강산, 정선, 국립중앙박물관 【그림 25】 백천교, 정선, 국립중앙박물관 가마를 타고 오르면 편할 듯도 하나, 마냥 좋은 것만도 아니다. 그 좁은 산길에서 타고 오는 가마가 편할 리 있었겠는가. 조위한도 불일암을 오르는 가파른 비탈길을 가마를 타고 올랐다. 그는 당시의 상황을 “가마를 짊어진 승려의 헐떡이는 숨소리는 쇠를 단련하는 듯 거칠고, 등에는 진땀이 흥건하였다. 다섯 걸음, 열 걸음마다 어깨를 바꾸고 위치를 옮겼다. 앞에서 당기고 뒤에서 밀며, 오른쪽으로 기울기도 하고 왼쪽으로 기우뚱거리기도 하였다. 가마를 타고 있는 괴로움도 가마를 멘 고통 못지않았다.”라고 하였다. 송광연(宋光淵, 1638-1695)은 순창군수·순천부사와 함께 청학동 일대를 유람하고 천왕봉에 올랐는데, 이들 일행은 칠불사(七佛寺)에서 자고 이튿날 내당재(內堂峴)와 외당재(外堂峴)를 넘어갔다. 이곳은 가마를 멘 승려들이 열 걸음도 못 갈 만큼 높고 험악하였으나, 송광연 또한 가마를 타지 않으면 한 발자국도 갈 수 없다고 토로했다. 아무래도 살이 쪄서 체구가 커서 그랬던 듯하다. 게다가 몸이 가벼운 순창군수와 순천부사의 가마는 멀찌감치 앞서 올라갔는데 자신의 수레만 뒤처져 있어, 가마에 몸을 맡긴 자신이 더 구차스럽다고도 하였다. 청학동 불일암은 쌍계사에서 2.5km 거리인데, 지금은 등산로가 잘 닦여 있어 1시간 30분이면 왕복할 수 있다. 그러나 조선시대에는 꽤 험난한 코스로 유명하였다. 이 길은 공중에 매달리다시피 하여 신선 세계를 찾아가는 듯 깊숙하고 가파르고 험악하다고, 일관되게 표현하고 있다. 가마를 타고 이런 길을 올랐다. 1618년 윤4월 15일 전라도 장성(長城)에서 출발하여 청학동 일대를 유람했던 제호(霽湖) 양경우(梁慶遇, 1568-1629)의 기록도 사실적이어서 재미있다. 쌍계사에서 출발할 때 승려들이 가마를 가지고 뒤따르자, 양경우는 짐짓 젊었을 적 체력이 좋았다고 자부하며 두고 가자고 하였다. 그러나 얼마 못 가서 승려에게 등 뒤에서 밀라고도 하고, 바위에 주저앉아 쉬기도 하였다. 결국, 가마를 타고 오르는데, 오를수록 승려들은 지쳐 갔다. 양경우는 그들이 소처럼 숨을 몰아쉬며 구슬 같은 땀을 줄줄 흘렸다고 하였다. 한 노승(老僧)이 뒤따르며 지친 승려들에게 채근하기를 “길이 얼마 남지 않았으니, 게을리 말아라. 작년에 하동 수령은 몸집이 비대해서 산처럼 무거웠는데도 너희들이 감당해 냈다. 그런데 이번 산행을 어찌 고생스럽다고 하겠느냐.”라고 하였다. 그러자 가마를 멘 승려가 “하필이면 하동 수령을 들먹이십니까. 얼마 전 토포사 영감이 왔을 때도 어지간히 복이 없었습니다.”라고 하였다. 가마를 타고 있던 양경우는 이 말을 듣고 자신도 모르게 입을 가리고 몰래 키득키득 웃었다고 한다. 가마는 산행에서 고단해진 유람자의 피로를 풀어 주는 도구임이 분명하다. 하지만, 계급과 서열이 존재하던 신분 사회였음에도, 지금의 시선으로 보자면 눈살을 찌푸리게 하는 것이 사실이다. 가마에 탄 그들 또한 마음이 편치 않았다는 고백을 그나마 위안으로 삼아 본다. 그들인들 오죽했으랴 싶다. -

조선 후기 통신사, 일본을 오감하다

조선 후기 통신사, 일본을 오감하다- 기록자료

- 문화

. 그런데 이 사찰에 화재가 발생했다. 1719년, 사행원이었던 신유한은 ‘이 사관은 실상사(實相寺)인데, 일명 본서(本誓)라고 하고, 옛날에는 동본원사(東本願寺)라 하였다. 예전부터 우리나라 사신이 이곳을 숙소로 정하였는데, 이해 봄에 화재가 나서 잿더미가 되었고, 새로 수천 칸을 지은 것이다’라고 하여 혼세이지가 화재로 소실되고 새로운 사관을 만든 것을 기록하고 있다. 하지만 화려한 에도성 안의 숙소로 기대한 것에는 크게 미치지 못했던 것 같다. 국서는 정청(正廳)에 봉안하였는데 남향으로 하였다. 정사관은 왼쪽에 있었는데 동향이었고, 그 서쪽이 부사관이요, 또 그 뒤가 종사관의 관이 되었고, 나는 종사관의 서쪽에 거처하였는데, 모두 한 구내(構內)에 있어 대소 수백 명이 기거하고 잠자는 곳과 부엌·측간 등도 모두 각도(閣道)로 내왕하니, 궁실의 제도가 본래 이와 같았다. 뜰에는 곡지(曲池)가 있었고, 못가에 있는 작은 언덕에 화초를 심었고, 또 정갈하고 운치 있게 설치한 측도(測島)와 횡교(橫橋)가 볼 만하였다. 그러나 자리와 장막의 풍부하고 화려함은 역로에서 접대하던 것에 미치지 못한 듯하였다. ―신유한, 『해유록』 반면에 그 이후 사행부터는 관소 건물이 점점 정비되어 가면서 히가시혼간지에 대한 인상은 점점 변하게 되었다. 1748년, 조명채는 관사의 화려함이 교토보다 더 나은데도 에도에서 이 사찰이 가장 작은 규모라는 것에 놀라고 있다. 관소는 본원사(本願寺)인데, 절은 강호의 동쪽에 있어 곧 저자 가운데 위치한다. 관소의 문을 들어가니, 10여 간의 행각(行閣)을 새로 지어서 누각 댓돌 위에 잇대었는데, 위에는 가는 서까래를 깔고 두꺼운 유지(油脂)를 발라서 비와 볕을 가리었다. 대마주 봉행이 댓돌 아래에서 맞이하여 절하고, 두 관반(館泮) 상총개(上總介), 수리대부(修理大夫)가 청상(廳上)에 나와 맞이하기에 마주 두 번 읍(揖)하고서 지나갔다. 관사의 굉장하고 화려함이 서경(西京)보다 나은데, 강호의 3백 남짓한 절 중에서 이것이 가장 작은 절이라 한다. ―조명채, 『봉사일본시문견록』 통신사들은 곧이어 있을 에도성에서의 전명례 일정을 기다리며 이곳 관소에서 대기하며 일상을 보냈다. 관소 밖으로 마음대로 돌아다니지는 못했겠지만 숙소 주변의 활기차고 화려한 에도의 모습은 충분히 짐작했으리라 생각된다. -

조선 후기 출세의 사다리에 오르려는 이들

- 기록자료

- 정치