가 에 대한 총서 검색 결과

전체735건

-

조선 후기 중앙관청의 숨은 실세, 경아전

- 기록자료

- 정치

들어가는 말 조선 후기 중앙관청의 행정실무자는 어떤 사람인가 조선 후기의 사회 모습은 전기와는 많이 달랐다. 임진왜란 이후의 사회 변동으로 인해 시장 화폐 경제가 발달하고, 더불어 도시가 확대되었다. 이와 함께 국가통제에서 벗어나는 다양한 유통 경로와 상업망이 생겼다. 조선 전기의 공고한 신분제가 느슨해져 양반층이 늘어났고, 신분 분화가 확대되어, 이른바 “돈 없으면 양반인가? 돈 있어야 양반이지!”라며 그야말로 돈이 있어야 양반 노릇을 할 수 있는 사회가 되었다. 조선은 흔히 법치와 예치로 이루어진 나라라고 한다. 조선의 행정제도도 기본적으로 법과 제도, 인정의 조화로 유지되었는데, 이는 양반층의 다양한 인맥을 인정하고, 경제 및 사회 운영에 이것이 중요한 한 축으로 작용했음을 의미한다. 그런데 이런 조선 국가체제 운용의 중요한 방식이 변화를 맞이했다. 조선 후기의 경제, 사회적으로 급격한 변화가 기존의 네트워크에도 상당한 변화를 가져온 것이다. 기존의 양반 내부의 네트워크에 행정 실무를 담당하는 아전, 서리층과 양반 관료층의 긴밀한 네트워크가 추가되면서 다양한 변화 상황을 맞이했다. 이 이야기는 조선 후기 행정체제에서 양반 관료-아전, 서리층(특히 중앙관청의 행정 실무를 담당하는 경아전)의 네트워크가 어떤 형태로 나타나는가에 관한 이야기이다. 조선 후기 관료-경아전의 네트워크에서 주목할 점은 크게 두 가지 정도이다. 일단 조선 후기에 급격히 늘어난 양반층이다. 여기에 당색까지 더해지면서 한정된 관료, 관리 자리 때문에 더 치열한 경쟁이 벌어졌다. 또 하나는 경제적인 요인이다. 다양한 상업 유통망, 특히 국가통제를 벗어난 다양한 유통, 상업망이 생기고 이와 함께 또 다양한 네트워크가 증가한 것이다. 이 책에서는 이를 염두에 두고, 관료-경아전의 네트워크에 초점을 맞춘다. 우리 이야기의 많은 에피소드는 일단 황윤석(黃胤錫, 1729-1791)이라는 영·정조 시기 전라도 흥덕 출신 양반이 겪었던 일들이다. 황윤석은 여러 번 과거에 응시했지만 문과 급제까지는 이르지 못하고, 천거의 방식으로 관료 생활을 시작했다. 조선시대에 관료를 선발하는 방법은 크게 과거제와 음서제(蔭敍制)가 있는데, 천거는 음서의 방식이다. 황윤석은 지방의 뛰어난 학자를 추천하는 방식인 유일천거(遺逸薦擧)로 처음 관직에 진출했고, 중앙 여러 관청의 하급 관료와 지방 수령을 지낸 인물이다. 관료와 경아전의 네트워크를 살펴볼 수 있는 좋은 사례가 황윤석이 전생서의 주부로 근무할 때 나타난다. 그는 1786년(정조 10) 4월에 전생서의 주부로 임명되는데, 약 석 달간 근무하다가 전의현감으로 자리를 옮긴다. 그가 근무한 전생서는 고려 때부터 국가 제사에 제물로 쓰이는 짐승(희생(犧牲))과 가축을 담당한 기관이었다. 1786년, 황윤석이 주부로 근무할 당시 전생서는 제조 1명, 부제조 1명, 주부 1명, 직장 1명, 봉사 1명의 관료와 여러 서리로 구성되었다. 그의 일기, 『이재난고』에는 그를 둘러싼 주변 상황뿐 아니라 인물 배경, 인물 관계, 당시의 정국 현황 등 다양한 측면의 상황이 종합적으로 드러난다. 특히 이 시기 전생서를 중심으로 형성된 당대의 권력자, 고위 관료와 중앙관청 서리들 간 네트워크가 비교적 소상히 나타나 있다. 조선의 행정체제는 법과 제도, 관행으로 운영되었다. 그런데 조선 후기에 보이는 행정체제에는 관습적인 운용 과정 이면에 인적인 네트워크가 깔려 있고, 이를 기반으로 중앙관청에서 근무하는 사람들의 생존 방식과 삶이 녹아 있다. 따라서 이 책에서는 신분과 직역이 복잡하게 얽혀 있는 조선 후기의 사회에서, 정교하고 체계적인 행정조직과 운영체제 아래 사적인 네트워크가 공식적인 체제 물밑으로 강하게 작용하는 모습을 살펴보려 한다. 이 과정은 조선 후기의 사회 변동과 사적 경제의 발달로 국가통제에서 벗어나는 다양한 유통, 상업망 등 경제적 현상과 함께 구성되어 있다. 이런 현상은 중앙관료층뿐 아니라 각 관청에서 행정실무를 담당하고 있는 경아전층에서도 정치경제, 사회적으로 대를 이어 존속하고 있었다. 또 이 층들은 상호 윈윈 관계를 지속하고 점차 관습화되고 있었다. -

조선시대 농민들의 농사짓기

- 기록자료

- 경제

하였을까. 지금도 가뭄이나 홍수를 만나면 인간의 힘이란 것이 자연 앞에서는 지극히 미약하다는 절실한 깨달음을 얻을 수 있는데, 조선시대에는 지금보다도 한층 더 자연재해의 위력에 노출되어 있었다. 조선시대의 농민은 자연재해에 대해서 적절한 사전 대책, 또는 안전한 방비책이 마련하지 못한 채 삶을 꾸려 나가고 있었다. 흔히들 자연재해로 홍수, 가뭄을 많이 거론하지만 이외에도 우박, 서리, 바람, 안개 등 갖가지 자연현상이 언제든지 재해로 돌변할 수 있었다. 게다가 병충해의 위험도 감수해야만 했다. 일반적인 자연현상일지라도 보통의 수준을 뛰어넘는 강도로 닥쳤을 때에는 현실의 농업생산에 커다란 재해를 가져오는 것이었다. 조선 전기 서울과 지방에서 발생하여 사람들의 일상생활과 국가의 통치체제에 유형 무형의 영향을 끼친 이상 자연현상들이 있었다. 당시 관료들과 백성들은 보기 드물었던 이상 자연현상을 재변(災變), 재이(災異), 천변(天變), 지이(地異) 등의 이름을 붙였다. 자연스럽지 않은 것으로 간주된 이상한 자연현상은 천변지이(天變地異)를 포함한 일월성신(日月星辰)과 관련된 이상 현상과 수재(水災), 한재(旱災) 등 농사에 직접적인 영향을 끼치는 특이한 농업기상 현상을 따로 파악할 수 있다. 당대인의 시간 관념 속에 들어 있는 계절의 변화, 밤낮 순환의 일상적(日常的)인 양상과 다른 특별한 이상 현상은 우선 공포와 경외감을 불러일으켰을 것이다. 가뭄이나 홍수와 같은 이상 자연현상은 자연재해(災害)라 모아 부를 수 있다. 수재, 한재 이외에 바람, 우박, 안개, 서리 등 자연현상이 사람들의 일상생활, 농작물의 재배 과정에 부정적인 영향을 끼치게 될 때 이를 재난, 재변이라고 지목할 수 있을 것이다. 그런데 가뭄을 비롯한 자연재해는 자연현상이 본래 가지고 있는 항상적인 수준을 벗어나는 이상적인 강도, 주기 등과 관련된 것이라는 점에서 상대적인 재변으로 볼 수 있다. 즉 적당한 수준과 적절한 시기의 강우(降雨)와 달리 거센 강도로 부적절한 시기에 나타나는 강우 현상은 이상기후 현상으로 지목되어 홍수, 대우(大雨), 폭우(暴雨)로 불릴 것이다. 마찬가지로 적절한 일사량의 범위를 벗어나는 과도한 일사량의 축적은 물 부족, 가뭄, 한해(旱害)로 전개될 것이다. 이러한 이상 자연현상으로 조선시대에 주기적, 반복적으로 나타나 사람들의 생활과 농업생산에 커다란 악영향을 끼쳤다. 조선의 농업에서 가뭄, 큰물 등의 재해는 특별하게 특정한 해에만 나타나는 사건이 아니라 거의 매해에 걸쳐 반복적으로 발생하는 일상(日常)에 가까운 것이었다. 세종이 즉위한 뒤에 상왕(上王)의 자리에 있던 태종은 자신이 재위하던 19년 동안 가뭄이 발생하거나 아니면 홍수가 발생하였다고 지적하였다. 태종 재위 시기의 자연재해는 매년 반복되는 일상적인 것이었다. 그리고 세종이 재위한 32년 동안도 마찬가지로 가뭄과 큰물이 엄습하곤 하였다. 물론 팔도 전역에 걸친 광범위한 재해가 발생한 적은 드물었지만, 어느 한 도의 농작을 완전히 황폐화시킬 정도의 재해는 여러 차례 발생하였다. 말할 것도 없이 군현 단위로 재해 피해를 극심하게 받은 것을 이루 헤아릴 수조차 없을 정도였다. 자연재해는 우선 농업생산에 커다란 피해를 가져다주었다. 수전에서 도작(稻作)을 수행하는 데 따르는 여러 가지 재해 가운데 한해가 가장 심각한 것이었다. 한해와 수해(水害), 충해(蟲害), 풍해(風害), 상해(霜害) 등 농사를 망치게 하는 다양한 재해를 효과적으로 극복할 방책이 마련되기 힘든 상황에서, 특히 한해 즉 가뭄으로 인한 피해는 대단한 것이었다. 자연재해의 발생원인에 대해서 지구적인 차원에서 파악하는 것이 불가능하였던 당시에 자연재해는 하늘이 내려 준 것으로 보지 않을 수 없었다. 그런데 자연재해를 하늘의 경고, 경계 등으로 파악할 때 결국 하늘을 움직이게 만든 인사(人事)를 따지지 않을 수 없었다. 당시 수해와 한해 등 자연재해의 발생 원인은 천수(天數)가 아닌 인사로 간주되고 있었다. 자연재해를 사람의 잘못된 행위와 이에 대한 하늘의 견책 등으로 파악하는 사고방식은 또한 천변지이에 대한 당대 사람들의 인식과 같은 맥락에서 파악할 수 있는 것이었다. 천변지이에 대한 인식은 좀 더 유교적인 이념과 관련된 것이고 군주와 신하 사이의 관계를 포함한 정치적인 성격을 띠고 있었다. 조선의 개창될 무렵부터 재변에 대한 설명 방식으로 끊임없이 등장하는 구절은 바로 “인사(人事)가 아래에서 감동(感動)한 뒤에야 천도(天道)가 위에서 감응(感應)하는 것이다[人事感於下 然後天道應於上]”, 또는 “인사가 아래에서 감동하면 천도가 위에서 감응한다[人事感於下 則天道應於上]”라는 것이었다. 이 구절에서 인사와 천도 사이의 선후 관계를 찾아볼 수 있는데, 인사에서의 잘못이 먼저 나타나고 이것 때문에 천도의 감응이 천변으로 나타난다는 논리구조가 그것이다. 수 세기에 걸친 조선왕조실록 기사에 보이는 재변의 발생, 재변 극복의 대책, 재변의 책임 소재 등에 대한 논의에 위와 같은 구절이 금과옥조(金科玉條, 금이나 옥처럼 반드시 지켜야 할 법칙이나 규정)로 등장하고 있었다. 조선시대를 살아간 사람들에게 구황식물(救荒食物)은 흉년이 들어 식량 사정이 원활치 않게 되었을 때 절실히 필요한 것이었다. 조선 국왕의 덕치(德治)와 수령의 덕정(德政)에도 불구하고 흉년에 기근이 겹치는 사정은 불가피하게 찾아오곤 하였다. 개별 가호(家戶) 차원에서 뿐만 아니라 특정 마을, 고을 단위에서도 구황식물이 필요한 시기는 언제라도 닥치게 마련이었다. 곡물이 부족한 시기는 때를 가리지 않았지만 특히 봄철이 문제였다. 초여름 밭의 보리가 비로소 여물기 시작할 때가 되어서야 먹을거리로 곡물을 주변에 찾을 수 있었다. 이보다 앞선 시기에 집안에 소중하게 간직해 온 묵은 곡식이 동이 나게 되면 농민들은 이곳저곳에서 먹을거리를 빌리거나 직접 산과 들을 내달리면서 구황식물을 찾아 나서야 했다. 지난 가을부터 마련해 두었던 먹거리가 다 떨어져 버렸을 때부터 보리의 ‘풋바심’을 할 수 있을 때까지 견디어야 하는 이 시기를 대개 보릿고개, 즉 맥령(麥嶺)이라 불렀다. 조선시대에 보릿고개가 백성들에게 어떤 고난에 찬 고개였는지 정약용의 농시(農詩) 1편에 절절하게 묘사된 것을 찾아볼 수 있다. 정약용이 신유박해(신유사옥)에 관련되어 1801년 2월 경상도 장기현으로 유배되었다. 그해 10월 다시 전라도 강진현으로 이배(移配)되었다. 정약용이 장기현에서 유배생활을 할 때 지은 농시가 바로 장기농가(長鬐農歌) 10장(章)이다. 10장 가운데 1장에서 19세기 초반 조선의 농민들이 겪어야 했던 보릿고개에 대한 정약용의 현실감이 넘쳐흐르는 서사(敍事)가 담겨 있다. 보릿고개 험하고 험해 태행산의 협곡 같네 / 麥嶺崎嶇似太行 단오절이 지나야만 보리 수확이 시작되지 / 天中過後始登場 그 누가 장차 풋보리죽 한 사발을 들고 가서 / 誰將一椀熬靑麨 비변사의 대감님께 맛 좀 보라고 나눠줄까 / 分與籌司大監嘗 경상도 장기현에서 정약용이 보릿고개를 직접 목격하고 지은 시이다. 그에 따르면 보릿고개는 그냥 고개가 아니라 중국 태행산의 협곡처럼 험하디 험한 고개이다. 차마 드러내 놓고 언급하지는 않았지만, 이 고개를 넘지 못하면 목숨을 부지하지 못한다는 위태로움이 보릿고개 마루 바로 밑에 도사리고 있다는 것을 누구나 알고 있다. 5월 단오가 지나야만 비로소 보릿고개를 간신히 넘어 풋보리로 만든 죽이라도 먹을 수 있다. 정약용은 풋보리죽을 비변사에서 나랏일을 돌보는 대감님들에게 보내 주어 맛을 보게 하면 백성들이 고달파하는 보릿고개의 험난함을 조금이라도 알게 될 것이라 생각했던 것이다. 그는 계속 이어지는 장기농가에서 농촌생활의 고난을 여러 가지로 묘사하였다. 그가 보기에 농촌생활의 어려움 중에서도 가장 커다란 것이 바로 보릿고개의 험난함이었던 것이다. 조선의 농민들은 정부에서 운용하는 환곡(還穀)에 기대어 보릿고개를 넘을 수 있었다. 농민들이 환곡에 의존하여 춘궁기를 넘기는 것은 곧 보릿고개를 넘는 것으로 달리 표현되었다. 조선의 인민들이 구황식물을 찾아 나서게 되는 시기는 특히 늦은 봄에서 초여름에 걸친 춘궁기(春窮期)였다. 농가의 궁핍함이 넘쳐 흐르는 시기에 국가는 구황을 애써 수행하였다. 국가에서는 이러한 때를 대비하여 물자와 식량을 비축하도록 전국의 관아에 적극 지시하기도 하였으며, 국민의 기아가 심하면 의창·군자창·상평창에 비축되어 있던 미곡을 풀어 난민에게 쌀과 죽을 나누어 주는 구호소를 운영하기도 하였다. 1795년 정조가 내린 환향(還餉, 환곡) 책문(策問, 특정 분야에 대한 계책을 묻는 과거 과목)에 환곡에 의지하여 보릿고개를 넘을 수밖에 없는 상황에 놓여 있던 조선 농민의 처지를 잘 묘사하고 있다. 집안은 경석(磬石)[맑은 소리가 나는 돌]을 매달아 놓은 것처럼 썰렁하고 솥에서는 쌓여 있던 먼지가 일어난다. 빈 항아리에는 낱알 하나도 담겨 있는 것이 없고 이웃에는 한 움큼의 곡식도 빌릴 곳이 없다… 아무리 헤아려 보아도 한 차례 배불리 먹을 수 있는 희망이라곤 없다. 이러한 때에 관아의 문에 방문이 내걸리고 창고를 연다는 날짜가 정하여지면 남녀 할 것 없이 기쁨에 들떠서 빈손으로 갔다가 가득 얻어 돌아오는데, 얻는 것에는 그들 스스로 도리가 있고 취하는 것은 어느 누구도 금하지 않는다. 설날의 세찬으로부터 보릿고개에 이르기까지 이것으로 생활을 하고 이것으로 농사를 짓는다. 서쪽 밭의 종자와 남쪽 들의 점심을 일체 모두 이것으로 마련한다. 정조가 언급한 바와 같이 환곡을 활용하는 구황책이 제대로 그 효험을 거둘 경우 백성의 구제라는 구황 본래의 목적을 고스란히 달성할 수 있었다. 하지만 환곡에 의존하는 것만으로 먹을거리를 확보할 수 없었다. 그리고 환곡이 떨어질 경우 절량(絶糧, 양식이 거의 떨어짐) 상태에 빠졌을 때 농민들의 삶과 죽음은 구황식물을 획득하여 구황식을 만들어 굶어 죽지 않을 먹을거리를 만들어 낼 수 있는가 여부에 달려 있었다. 조선의 인민들에게 구황식물을 확보하는 것은 보릿고개를 넘기 위한 불가피한 방책이었다. 이런 연유로 산야에서 자라는 구황식물(救荒植物)을 간파하고, 전토에서 재배할 수 있는 구황작물(救荒作物)을 판별하는 것은 농민들에게 매우 긴요한 정보였다. 그렇기 때문에 조선 정부도 산야에서 구득할 수 있는 구황식물(救荒食物)의 종류와 조리 방법 등을 기록한 『구황벽곡방(救荒辟穀方)』·『구황촬요(救荒撮要)』 등 구황서를 편찬하여 보급하였다. 구황서에 기록된 구황방 이외에 민간에서는 오래전부터 내려오는 굶주릴 때 먹고 살아남을 수 있는 구황식물에 대한 정보가 전승되고 있었다. 【그림 19】 『구황촬요』 표지, 서울대학교 규장각1660년에 진휼청에서 편찬한 책으로 흉년이 닥쳤을 때 구황식물을 구해서 조리하는 방도를 수록한 책으로 백성들에게 알리기 위해 언해가 붙어 있다. 조선시대에 편찬된 구황서에 실려 있는 구황방은 여러 가지 구황식물(救荒食物)을 구황식품으로 활용하는 방법을 담고 있었다. 구황식물이란 우선 흉년이 들어 기근이 발생하였을 때 농작물 대용으로 이용하여 식품으로 먹을 수 있는 야생 식용식물 등을 포함한 먹을거리를 종합적으로 가리킨다. 반면에 구황작물이란 흉년이 들었을 때 대신 경작하여 조기에 수확할 수 있는 작물을 가리킨다. 그리고 구황서에 수록된 구황방은 결국 구황식품을 이용하는 방법이었는데, 구황식품에 활용된 재료가 구황식물(救荒植物)과 구황작물(救荒作物)이었다. 그리고 구황식물(救荒植物)과 구황작물(救荒作物)을 통합하여 구황식물(救荒食物)로 규정할 수 있다. 구황식물(救荒食物)을 여러 가지로 조리하여 구황식품으로 만들 수 있었다. 구황식물과 구황작물 등을 주로 이용하여 조리한 식품을 구황식품이라고 부를 수 있다. 구황식물은 경우에 따라서는 생식(生食)으로 활용할 수 있었다. 하지만 대부분의 경우는 야생에서 채취할 수 있는 구황식물이거나 사람의 손으로 경작한 구황작물이라고 하더라도 식용하기 위해서는 조리 과정이 필요하였다. 초근목피(草根木皮)를 기본적으로 이용했지만, 일부 곡물·채소 등을 활용하였다. 구황식품으로 활용하는 방법은 가루를 만들어 죽을 쑤어먹는 방법을 비롯하여 다양한 방법을 동원하였다. 한편 구황식물(救荒食物) 가운데 기이한 것으로 고려해야 할 것이 바로 백토(白土), 백적토(白赤土) 등으로 사료에 등장하는 ‘먹을 수 있는 흙’이다. 1423년(세종 5년)의 기록에는 함길도 화주(和州)에서 흙을 파서 떡과 죽을 만들어 먹었다는 기록도 있다. 백토 등을 쌀가루로 섞어서 먹는 방식으로 요기(療飢)를 하려한 것이었다. 1444년에는 황해도 해주, 장연에 흉년이 들어 흙을 파먹고 있다는 보고가 올라오자 세종은 지인(知印) 박사분(朴思賁)을 보내어 알아 오게 하였다. 박사분이 돌아와 보고하기를 해주에서 흙을 파서 먹는 자가 30여 인이나 되었고, 장연현(長淵縣)에서는 두 사람이 흙을 파서 먹다가 흙이 무너져 깔려 죽었다고 하면서, 흙을 먹은 결과 커다란 기근에 이르지 않은 것이라고 설명하였다. 이와 같이 기근이 심각하여 흙 속에 함유되어 있는 유기물을 구황식물로 활용하는 경우도 있었다. 18세기 인물인 성호(星湖) 이익(李瀷)이 지은 『성호사설(星湖僿說)』에도 사람이 먹을 수 있는 흙(土)에 대한 기사가 들어 있다. 이익이 서술한 바에 따르면 정산(定山) 지역의 어느 골짜기에서 나온 토맥(土脈)을 주민들이 거두어 음식을 만들어 먹는데, 쌀 가루 1말에 흙 5되를 섞어서 떡을 만들어 먹는다는 것이다. 이익은 어떤 사람이 가져와서 자신에게 보여 주었는데, 복령(茯笭, 소나무 따위의 뿌리에 기생하는 공 모양 또는 타원형 모양의 버섯)처럼 희고 진액(津液)이 있으며 씹어 보니 흙 기운이 조금 있지만 먹을 만한 식물(食物)이라고 정리하였다. 이익은 중국에도 돌이 변해서 밀가루가 된 일이 있었다고 지적하면서 먹을 만한 흙이 있다는 것이 괴이한 일이 아니라고 설명하였다. 이와 같이 살펴볼 때 복령과 유사한 빗깔을 지닌 백토 가운데 먹을 만한 것이 있었던 것으로 생각된다. 구황식물(救荒食物)에 속하는 종류가 얼마나 되는지 전체 규모를 알기는 어렵다. 왜냐하면 구황식물(救荒植物)은 농작물 대용으로 기아(饑餓)에서 구출(救出)할 수 있는 야생 식용식물이기 때문에 지역적으로, 그리고 계절적으로 채취하고 활용하는 데 여러 가지 제약이 있기 때문이다. 이러한 점에서 산야, 하천에서 구황식물로 활용할 수 있는 야생 식용의 종류는 사실 그 정확한 숫자를 파악하기 어렵다. 1950년대에 임업시험장에서 조사한 바에 의하면 전국적으로 보통 이용하는 구황식물의 전체 종 수는 850여 종이고 그중 대표적 기본종이 304종이라고 한다. 또한 일제강점기에 한국인이 식용할 수 있는 식물을 조사한 모리 다메조(森爲三)는 233종을 제시하였다. 그리고 하야시 야스하루(林泰治)는 『구황식물과 그 식용법』에서 한국의 야생 구황식물이 초본(草本), 목본(木本)을 합하여 851종이라고 조사한 결과를 보고하면서 그 중 평소 농촌에서 식용하고 있는 것은 304종이라 하였다. 이외에 여러 연구에서 구황식물의 종수를 조사하여 제시하고 있다. 구황작물(救荒作物)은 비황작물(備荒作物)이라고도 할 수 있다. 구황작물의 경우 무엇보다도 생육 기간이 짧은 것이 필요조건이었다. 이에 해당하는 것으로 조선시대에 대파작물(代播作物)로 불린 메밀을 꼽을 수 있다. 조선의 조정은 자연재해로 농사를 망치게 되었을 때 메밀과 같은 작물을 대신 파종하는 대파(代播)라는 방식으로 대응할 것을 장려하였다. 메밀은 다른 밭작물보다 성장 기간이 월등 짧아서 7월 중순에 파종하더라도 수확을 거둘 수 있었다. 메밀과 같이 흉년이 눈앞에 닥쳤을 때 이를 구하기 위해 파종하는 작물의 경우 가뭄이나 장마에 영향을 받지 않고 걸지 않은 땅에서도 가꿀 수 있어 흉년으로 기근이 심할 때 주식으로 대용할 수 있었다. 메밀을 대파하도록 장려하는 사례는 여러 가지로 찾아볼 수 있는데 1798년 정조가 화성부에 내린 유서(諭書, 임금이 관찰사, 유수 등에게 내리는 명령서)에서 다가올 흉년을 미리 이겨 내기 위한 정조의 절절한 심사를 잘 찾아볼 수 있다. 정조는 목맥(木麥), 즉 메밀을 대파하는 것이 가장 적당한 상황이라고 강조하면서도 이를 백성들에게 제대로 권장해야 할 것이라고 지시하고 있었다. 지금 절후(節侯)가 이앙(移秧)하기에도 늦었고, 근경(根耕, 그루갈이, 한 작물을 수확하고 그 그루를 갈아서 다른 작물을 연이어 재배하기)하기에도 늦었으니 대파(代播, 앞서 심은 작물 대신 다른 작물을 경작하기)하지 않을 수 없다고 보았다. 대파와 관련해서 19세기 초반 전라도 강진(康津)에서 유배생활을 보냈던 정약용의 농시(農詩) 가운데 「평택현에 당도하여(次平澤縣)」라는 시를 살펴볼 수 있다. 이 시는 정약용이 금정찰방으로 좌천되어 내려가던 시기인 1795년 7월 28일에 쓴 작품이다. 정약용은 이 시에서 메밀의 대파한 이후의 상황을 잘 묘사하고 있다. 금년에는 연해 지방 비가 아니 내려서 / 今年海壩慳雨澤 논마다 메밀꽃이 하얗게 피었는데 / 水田處處蕎花白 먹는 곡식 같지 않고 들풀과 흡사하여 / 不似嘉穀似野草 메밀대 붉은 다리 석양에 처량하네 / 凄涼落日群腓赤 늦게 심은 모포기 두세 치 가끔 푸른데 / 或種晩秧靑數寸 메밀 만약 심었다면 저처럼 자랐으련만 / 悔不種蕎如彼碩 메밀 익어 장에 가서 쌀과 서로 바꾼다면 / 蕎成走市換稻米 가을 되어 고을 환자 어찌 충당 못할쏘냐 / 秋來豈不充縣糴 위의 시에서 묘사된 바와 같이 6월 초순 무렵에 메밀을 대파한 이후 7월 말에 이르게 되면 메밀이 상당한 정도로 성장한 상황이었다. 정약용은 메밀을 대파(代播)하였을 경우 최소한 환자미를 갚을 수는 있을 것이라고 설명하고 있다. 조선 후기 구황작물의 대표적인 것이 감저(甘藷), 즉 고구마라고 할 수 있다. 18세기 후반이 되면 구황작물의 하나로 고구마를 파종하여 경작하기도 하였다. 고구마 경작은 1763년 일본에 통신사 정사(正使)로 건너간 조엄(趙曮) 등이 종자를 구해 가지고 온 것에서 비롯된 것이었다. 이렇게 구한 종자를 이광려(李匡呂), 강필리(姜必履) 등이 취득하여 재배법을 정리하고 조선에 전파시켰다. 18세기 후반 정조 재위 당시 고구마를 심어서 구황 효과를 거두어야 한다는 논의가 일어났다. 1794년 호남 위유사(慰諭使)로 파견되었던 서영보(徐榮輔)는 별단(別單)을 올려 지금 연해(沿海) 제읍(諸邑)에서 심고 있는 고구마 경작을 확대해야 한다는 대책을 내놓고 있었다. 응지농서를 올린 상주(尙州) 유학(幼學) 이제화(李齊華)는 고구마가 구황에 적합한 작물이라는 주장을 펴고 있었다. 그는 고구마가 중국과 일본에서 광범위하게 지천으로 재배되고 있는 현실에 근거하여, 고구마를 조선의 제도(諸道)에 널리 보급하여 곡물의 부족한 부분을 보충하고, 무농(務農)하는 데에도 일조할 수 있도록 해야 한다고 주장하였다. 18세기 중후반에 도입된 고구마의 경작은 구황에 커다란 도움을 줄 것으로 기대되었지만 실제 보급 정도는 미미한 형편이었다. 【그림 20】 서유구, 『종저보』, 서울대학교 규장각고구마가 조선에 도입된 이래 개발한 경작법과 중국의 고구마 경작법을 종합 정리하여 편찬한 책이다. 조선의 중앙정부는 구황을 실행하기 위해 먼저 곡물을 활용하였다. 구황을 위해 개설한 진제장(賑濟場)에서 미곡(米穀), 잡곡(雜穀) 등으로 죽을 끓여 굶주린 백성들에게 나누어 주었다. 이와 같은 구황에 사용한 곡물과 구황식품은 구별해서 파악해야 할 것으로 보인다. 구황용 곡물을 대개 환곡 형태로 이미 관아에 보관되고 있었던 반면, 구황식품은 그때의 흉황으로 말미암아 채취한 것으로 볼 수 있기 때문이다. 또한 구황이라는 특수한 목적을 위해 경작한 구황작물이거나 야생에서 채취한 구황식물에 해당되는 것이 구황식품이라고 보아야 할 것이다. 이에 반하여 환곡으로 창고에 보관 중인 곡물은 구황을 대비하기 위해 저축된 곡물이라는 점에서 구황식품으로 보기는 적절하지 않다. 따라서 곡물을 제외한 구황에 활용하는 식품을 구황식품이라고 할 수 있다. 구황식물은 기근이 들어 그때에만 필요에 의해 이용되었던 식물이라는 범주를 벗어나 가난한 농민들이 균형 잡힌 식품 섭취는커녕 생존조차 위협받는 극빈한 상황 속에서 살아남기 위해 산과 들에서 자연식품(自然食品)을 찾아 나서게 되어 개발되었다고 보기도 한다. 이러한 견해에 기본적으로 동조하지만, 극빈한 상황에서 살아남기 위해 자연식품을 개발한 것이라기보다 그동안의 식생활에서 익숙하게 자리잡고 있던 자연식품을 흉황이 닥쳤을 때 적극 개발하여 구황식품으로 활용한 것으로 보는 것이 좋을 것으로 생각된다. 왜냐하면 흉황이 전년도 가을에 이미 발생한 상황이고, 대표적인 구황식품은 봄철에 채취할 수 있는 식물들이 대부분이기 때문이다. 또한 풍년이 든 해라도 하더라도 제철에 생기는 식물체를 식용으로 활용하는 사정을 감안한다면 극빈한 상황에서 살아남기 위한 구황식품 개발로만 보지 않는 것이 좋을 것이다. 구황식물은 굶주림을 해결하는 음식이지만, 시대적, 계절별로도 차이가 있고, 또한 지역별로도 차이가 있을 수 있다. 구황식품의 주재료가 되는 ‘구황작물’은 ‘흉년 따위로 기근이 심할 때 주식물 대신 먹을 수 있는 농작물’이라고 할 수 있다. 구황식물의 종류로는 산과 들에 자생하고 있는 식물의 잎·줄기·뿌리·꽃 그리고 나무의 열매나 껍질 등이 주종을 이루었다. 또한 곡식을 가공하고 남은 찌꺼기나 곤충·개구리·해초 등도 이에 포함되었다. 산야에서 자라는 식물 가운데 돌나물·원추리·취나물·두릅·참나물·더덕·당귀·씀바귀·참가죽·냉이· 애쑥·돌미나리 등이 바로 구황식물이었다. 비상시에 식량대용으로 쓰인 식물과 열매 등은 뿌리를 먹는 것, 과육을 먹는 것, 종실을 먹는 것, 꽃가루와 꽃잎을 먹는 것, 나무껍질을 먹는 것 등으로 나누어진다. 식물에 따라 먹을 수 있는 식물을 보면 소나무 · 도라지 · 칡뿌리 · 도토리 · 토란 · 느릅나무·고사리·뽕나무·복령·마·대나무 열매·더덕·둥굴레·쑥·가무태나무 · 찰밥나무 등과 산열매를 들 수 있다. 【그림 21】 『구황촬요』 미숫가루 만드는 법, 서울대학교 규장각『구황촬요』에 수록된 내용인데, 솔잎 가루, 콩 가루를 냉수에 타서 먹으면 오랫동안 뛰어도 배고프지 않다는 내용의 구황방이다. 이러한 산야초는 곡물과 섞어서 죽을 쑤어 먹던지, 나물을 무쳐 먹기도 하며 자체를 조리해 먹기도 하였다. 구황식품은 산야(山野)에 자생하는 구황식물을 비롯하여 구황작물, 그리고 채소류, 일부 곡류 등을 활용하여 조리하는데, 평소에는 먹지 않는 생선, 곤충, 동물 등을 포함하기도 한다. 시기와 지역에 따라서 차이가 있지만, 산채(山菜), 과실(果實) 등이 주로 이용되었다. 『구황촬요』 등 구황서에 실린 구황방도 대부분 구황식품 조리법에 해당한다고 볼 수 있다. 구황식물의 몸체 가운데 새순, 줄기, 잎, 뿌리, 과육(果肉), 종실(種實), 꽃, 껍질 등을 식용으로 이용하였다. 특히 송엽(松葉)과 유피(楡皮)는 조선시대 구황서에 등장하는 유력한 이용대상물이었다. 조선시대 전반에 걸쳐 구황식물의 종류를 따질 때 가장 먼저 살펴볼 것이 바로 『구황촬요(救荒撮要)』에 보이는 구황식물들이다. 조정에서도 구황에 필요한 식물(食物)을 미리 마련할 때 『구황촬요』의 기사 내용을 참고하였다. 예를 들어 1593년 선조는 진휼할 때 『구황촬요』에 실려 있는 상실(橡實, 도토리, 상수리), 송피(松皮), 초식(草食)에 관한 물건을 마련하여 조치하라는 지시를 내렸다. 『구황촬요』를 검토하여 구황식물을 마련하라는 선조의 지시는 당연한 것이었다. 왜냐하면 당시까지 가장 세밀하게 구황식물을 제시하고, 개개의 구황식물을 어떻게 조리하여 식용할 것인지 그 구황방(救荒方)을 종합적으로 제시하는 유일한 책이 『구황촬요』였기 때문이다. 16세기 중반 명종대에 편찬된 『구황촬요』에 들어 있는 구황식물을 조사하면 다음의 【표2】와 같다. 『구황촬요』는 구황작물을 각각의 항목으로 기술한 것이 아니기 때문에, 원문에 대응한 언해문을 통해 구황음식과 재료의 명칭을 살펴볼 수 있다. 이광호가 『구황촬요』(충남대본, 1554), 『구황촬요벽온방』(일사본, 1639), 『신간구황촬요』(장서각본, 1660)의 순으로 비교하여 구황음식과 재료의 명칭을 제시한 연구를 보면 다음과 같은 구황식물의 이름이 등장하고 있다. 【표 2】 『구황촬요(救荒撮要)』 수록 구황식물(救荒食物)의 한자어와 현대어 풀이 위의 【표 2】를 보면 구황식물로 이용되는 것이 다종다양하다는 점을 먼저 알 수 있다. 이 가운데 대부분은 초목(草木)의 범주에 들어가는 것이지만, 구체적으로 보면 목(木)에 해당하는 것은 소나무, 느릅나무, 붉나무 정도에 불과하다. 나머지 대부분은 초(草)에 해당하는데 그 중에서도 산과 들에서 자라는 산야초(山野草)들이 제일 많고, 여기에 곡물, 곡물가루, 껍질, 짚, 꽃 등이 추가되어 있다. 그리고 해채(海菜)와 같은 해산물도 포함되어 있다. 그리고 마지막으로 구황식물로 주목해야 할 것은 바로 장(醬)에 해당하는 말장(末醬, 메주), 청장(淸醬), 두장(豆醬) 등이다. 장을 만드는 것은 같이 소금이 반드시 필요하였다. 『구황촬요』에 등장하는 각종 구황식물은 다른 사료에서도 확인된다. 1434년 경상도 진제경차관(賑濟敬差官)이 세종에게 보고하기를 “구황(救荒)하는 물건으로는 도토리가 제일이고, 소나무 껍질이 그다음”이라고 보고하는 내용 속에서 도토리, 송피(松皮)가 요긴한 구황식물임을 알 수 있다. 당시 진제경차관은 소나무의 벌채가 금지되어 있지만, 기민들이 소나무 껍질이라도 먹어야 연명할 수 있으니 소나무 벌채 금지를 풀어 달라고 요청하였다. 세종을 이러한 요청을 받아들였다. 조선 전기에 농민들이 목숨을 이어가는 데 가장 큰 몫을 하는 것은 도토리로 간주된다. 본래 우리나라에서는 떡갈나무가 많아서 집마다 몇 섬씩 주워 모을 수 있었지만 이것으로 겨울의 기근을 넘기는 것이 고작이였다. 그래서 세종대는 많지는 않지만 무우와 귀리가 구황작물로 보급되었다. 이밖에 칡, 더덕, 마 ,도라지, 등이 기근을 넘기는 중요한 수단이였으며, 대나무가 자라는 곳에는 그 열매가, 바다가 가까운 지역에는 황각, 청각 등 바다풀이 큰 도움이 되고 있었다. 또 소나무 껍질은 도토리 다음으로 구황에 요긴하였다. 소나무를 국가가 토목공사나 전함을 만드는 데 쓰기 위해 엄격히 보호하였지만, 금송(禁松) 지역 이외의 곳에서는 소나무 껍질, 솔잎을 활용하였다. 소나무, 도토리 이외에 많은 구황식물을 열거하고 있는 기사를 『선조실록』에서 찾아볼 수 있다. 당시 전란 중이기는 했지만, 구체적인 구황식물을 손으로 꼽을 수 없을 정도로 많이 나열하고 있어 관심이 가는 기사이다. 그에 따르면 구황에 대비하기 위해 도토리, 소금, 미역, 황각(黃角), 해채(海菜), 콩깍지, 콩잎, 여뀌 등의 각종 초식(草食)할 거리를 마련해야 한다는 것이었다. 또한 금년에 도토리는 곳곳에 풍성하니, 근면 유능한 사람을 선택해서 굶주린 백성 중에서 대가로 요미(料米)를 받으려 하는 자를 많이 거느리고 서울 근처 산골짜기에서 따게 할 것을 건의하였다. 이 기사 내용은 진휼사(賑恤使) 박충간(朴忠侃)이 올린 보고문인데, 당시 상실(橡實) 채취를 국가적인 차원에서 지방관의 책임 아래 시행되고 있다는 점도 알 수 있다. -

조선시대 농민들의 농사짓기

조선시대 농민들의 농사짓기- 기록자료

- 경제

농민들의 농사짓기가 갖고 있는 역사적 의의에 대해서 따져 보는 것이다. 이를 위해 먼저 살펴보아야 할 부분은 노농(老農)의 존재에 대한 설명이다. 조선시대 농민 가운데 한국사의 발전과 관련하여 주목해야 할 존재는 노농이라고 일컬어지는 사람들이다. 우리가 주목하는 노농은 노숙한 농부, 또는 노련한 농부라고 풀이될 수 있다. 노농은 농민으로 태어나서 농민으로 자라면서 농업생산활동에만 전념해 온, 그리고 이제는 농민으로 원숙한 시기에 들어서서, 농업 기술의 전반적인 부분에 익숙하고, 다른 젊은 농민, 미숙련 농민을 가르치는 입장에 놓여 있는 농민이다. 이들이야말로 농민의 농사짓기를 검토하는 데에 우리가 주목해야 할 직접적인 대상이라고 할 수 있다. 노농은 농사의 시작부터 끝까지 전 과정을 담당하였다. 종자 선택, 기경, 파종, 복종, 제초, 물 관리, 수확, 저장 등 전 과정 직접 담당하거나, 그것을 실행할 시기와 방법을 지시하는 사람이었다. 그는 한 농촌마을의 농사에 정통한 사람이었을 뿐 아니라, 군현의 농사행정을 책임지는 수령의 자문에도 응하는 존재였다. 현재 우리의 농촌은 많은 젊은 사람이 떠나 버리고 늙은 농민(老農)만 남아 논밭을 지키는 형국에 처해 있다. 지금은 늙고 농사일에 노련한 농민이 제대로 대우를 받지 못하고 있는 형편이지만 조선 시기에는 이와는 사정이 달랐다. 노련한 농민은 당시의 형편에서 농사일에 대한 전문가로 대접받았다. 국가에서 또는 지방 수령이 농사일에 대한 자문을 구할 때 가장 먼저 찾아가야 할 사람이 바로 늙은 농민이었다. 조선시대에 농민들의 농사짓기의 전모를 농민들 자신들이 제대로 파악하고 있었다는 점은 국왕, 관료, 지배층 내부에서 너무나 명확한 참인 명제였다. 『태종실록』 1414년(태종 14) 2월의 기사에서 태종과 의정부 사이의 미묘한 입장 차이를 찾아볼 수 있는데, 이는 곧 노농들이 농사짓기에 대하여 전문가라는 점을 잘 보여 준다. 해당 기사의 제목에 해당하는 구절은 “태종이 권농을 신칙하라는 명을 내렸다”는 것인데 이는 의정부의 입장이고, 나중에 『태종실록』을 편찬한 실록 찬수관의 입장으로 보인다. 이때 의정부는 다음과 같은 계문을 올려 수령들이 권농(勸農)을 힘써 권과(勸課)해야 한다는 책무를 강조하였다. “소민(小民)은 마땅히 농사에 힘쓰는 것을 급무(急務)로 하여야 하고 수령(守令)은 오로지 농상(農桑)을 권과(勸課)[권장하고 맡김]하는 것을 임무로 하여야 합니다. 여러 도(道)의 주·(州)·현(縣)이 풍토(風土)가 같지 않으므로, 심는 곡식도 본래 스스로 의토(宜土)[토양 적합성]가 다르고, 갈고 심는 절후(節侯)도 또한 빠르고 늦음이 있습니다. 원컨대, 의토(宜土)의 곡식과 파종(播種)하는 절후를 갖추어 써서 포고(布告)하여, 수령(守令)으로 하여금 권과하는 방도를 알도록 하여, 때를 알려 주면 거의 백성들이 때를 잃지 않을 것입니다.” 위와 같은 내용의 의정부 계문에 대한 태종의 응답은 노농에게 굳이 파종 절후 등을 포고할 필요가 없다는 것이었다. 그리고 이어서 정부가 강조해야 할 바는 급시, 즉 적시를 지키게 감독해야 한다는 점이라고 강조하였다. “내가 일찍이 어느 들(野)의 경작지를 보았는데, 일반 곡식은 그 성숙(成熟)하는 데 선후가 있었으니, 어찌 땅과 곡식 종자의 죄이겠는가? 이것은 인력(人力)이 부지런하고 부지런하지 않는 것에 달려 있다. 그러므로, 일찍이 정부에 명령하여, ‘수령(守令)으로 하여금 권과(勸課)에 힘쓰도록 하라’고 하였다. 그 서리가 내리기 전에 익지 않는 벼[禾]가 없는데, 정부에서 어찌하여 과인의 뜻을 모르는가? 곡식의 이름과 파종의 시기는 노농(老農)이 아는 것이니, 포고(布告)할 필요가 없다.” 이에 하지(下旨)[임금의 명령을 내림]하였다. “권농(勸農)은 정치의 근본이 되는데, 각 고을의 수령은 밭 갈고 김매고 곡식 거두는 따위의 일에 즐겨 마음을 쓰지 아니하여, 일반 곡식으로 하여금 혹은 서리 때가 지나도록 여물지 않도록 하거나 혹은 수확(收穫)을 일찍이 하지 아니하여 바람과 비에 닳아 없어지고 있다. 금후로는 수령(守令)이 때에 따라 감독하여 백성들로 하여금 가지런히 파종(播種)을 하여 그 성숙을 제때에 하게 하고, 즉시 베어서 수확하게 하소서.” 위에서 살펴본 태종과 의정부의 입장 차이는 결국 노농의 전문가로서의 소양에 대해서 주목하는 태종과 수령에게 농사의 권과를 지시해야 한다는 의정부 사이에서 나타난 것이라고 할 수 있다. 두 입장은 겉으로는 서로 배척하는 듯 보이지만, 실상 서로 보완하는 내용으로 해석할 수 있다. 즉 수령에게 농사를 권과하는 의무를 부과하고 있지만 이는 농사 전문가인 노농에게 농사일의 구체적인 기술적인 내용을 가르치라는 것이 아니라 농사를 제때 작업하도록 권장하는 것으로 해석하는 것이다. 노농의 존재는 농서 편찬 과정에서 보다 분명하게 나타난다. 세종이 『농사직설』(1429)을 편찬하기 위하여 충청도·경상도·전라도관찰사에게 농업 기술을 수집하라는 왕명을 내리면서 강조한 것도 당시 각 지역의 가장 선진적인 농사 기술을 수집하기 위하여 그 지역의 노련한 농민을 방문하는 것이었다. 『농사직설』에 대해서 16세기 후반에 성혼(成渾)이 내린 평가를 보면, 『농사직설』이 진실로 농사를 배우는 묘결(妙訣)이고 농부가 마땅히 먼저 수행해야 될 일이라고 평가하였다. 성혼은 또한 『농사직설』을 농부가 우선 힘써야 할 바라고 진단하기도 하였다. 그는 전원(田園)으로 돌아가도록 임금께서 은혜롭게 허락해 주셨으므로 물러나 백성들과 지내면서 이웃집 늙은이들과 함께 동쪽과 북쪽 언덕 사이에서 뽕나무를 가꾸고 삼을 기르는 방법을 이야기할 텐데 그때 『농사직설』을 읽으며 서로 강론하고 쟁기 자루를 잡고 들로 나아간다면 미천한 신하가 군주께서 하사하신 물건을 받아 이용하는 것이 될 것이라고 추정하였다. 그런데 문제는 『농사직설』에 뽕나무를 거론한 부분이 없다는 점이다. 이러한 문제는 성혼이 농민과 더불어 농사일을 논의하는 데 『농사직설』을 참조할 수 있을 것으로 추정하고 있다는 점에서 유래한 것으로 보인다. 즉 성혼은 『농사직설』의 내용을 구체적으로 파악한 경지에 도달한 것이 아니라 『농사직설』의 역사적 의의에 먼저 눈길이 갔던 것으로 보인다. 『농사직설』은 당대 하삼도 지역 노농의 농사 경험, 견문, 지혜를 문자화한 것이었다. 농민이 실제로 개발하고 전승한 농법을 기록한 것이라는 점에서 커다란 의의를 갖고 있었다. 그렇기 때문에 『농사직설』의 보급 대상은 농민이 아니었다. 세종 대 권농의 실시를 담당하는 책무를 지닌 수령과 수령으로 나서야 할 관료층이 바로 『농사직설』의 반포 대상이었다. 이점에서 세종대 권농의 실시와 『농사직설』 편찬이 서로 맞물리는 의의를 부여할 수 있다고 생각된다. 『농사직설』이 편찬된 이후 조선의 농서 편찬에서 『농사직설』이 틀림 없이 계승해야 할 하나의 전범(典範)으로 간주되었다. 다음으로 강희맹의 질문에 해답을 제시하는 노농의 실체를 『금양잡록』에서 찾아볼 수 있다. 노농과 농사짓는 기술, 방법에 대한 검토에 유의해야 할 자료가 강희맹(姜希孟)의 『금양잡록(衿陽雜錄)』이다. 강희맹은 관직생활 중에 보고 들은 것과 금양에 퇴거해 있으면서 경험한 것을 모아 『금양잡록』을 지었다. 그가 이 책을 지은 시기는 성종 대에 사환에서 물러난 때였다. 그는 『금양잡록』을 저술하면서 지역적인 농업 관행에 주의를 집중하여 정리하고 있었다. 『금양잡록』은 개인이 편찬한 사찬농서이며 또한 지역적인 농업 기술의 특색을 수록한 이른바 지역농서의 효시라고 할 수 있다. 『금양잡록』의 주요 내용은 대부분 강희맹과 금양 지역 노농 사이의 문답 형식으로 정리되어 있다. 「농가(農家)」는 농사의 중요성을 강조하고, 금양 지역 부로(父老)들의 말을 인용하여 농사의 주요 사항을 정리한 부분이었다. 다시 말해 농사에 익숙한 부로인 노농의 말에서 경운하는 법, 즉 재배법을 채록한 것이다. 따라서 『금양잡록』의 내용은 대부분 강희맹이 접촉한 농민의 입을 통해 전달되고 문자화된 농민의 농업 기술이었다. 【그림 22】 강희맹, 『금양잡록』, 서울대학교 규장각강희맹이 개인적으로 편찬한 『금양잡록』은 후에 1653년 신속이 편찬한 『농가집성』에 수록되었다. 「곡품(穀品)」 부분은 벼와 다른 잡곡의 품종을 정리하여 소개한 것이다. 15세기 중후반 경기 지역에서 통용되었던 도종(稻種)뿐만 아니라 대두·소두·대맥·소맥 등 밭작물의 품종에 대해서도 정리하여 수록하였다. 이때 각 곡물의 여러 품종이 지닌 종자로서의 다양한 성질을 여러 요소로 분석하여 그 차이점을 밝히고, 이에 따라 분화되고 특성화된 품종에 대한 종합적인 설명을 담고 있다. 예를 들어 도종의 경우 까락(芒)·귀 등과 같은 외형적 특색과 바람에 대한 적응도와 같은 내면적인 특성에 따라 구분하여 조도(早稻)에 3종, 차조도(次早稻)에 4종, 만도에 14종, 한도(旱稻)·산도(山稻)에 3종, 찰벼에 3종 등 모두 27개의 벼 품종을 제시하였다. 「농담(農談)」은 금양의 지역적 농업 현황에 따라 지역적인 작물 재배법을 설명하였다. 그리하여 깊게 갈기(深耕)와 빨리 파종하기(早種) 그리고 씨앗 많이 뿌리기(密播)와 자주 김매기(數耘) 등을 꼭 해야 할 일로 지목하고 강조하고 있다. 그리고 「농자대(農者對)」에서는 농부 중에 천시(天時)와 지리(地利)를 잘 알아 백배의 수확을 얻는 상농(上農)과 천시와 지리는 모르지만 뛰어난 기술이 있어 10배의 수확을 얻는 중농(中農)‚ 별다른 능력이 없이 부지런히 노력하여 배의 이익에 그치는 하농(下農)의 존재를 나누어 설명하면서, 선비들도 발군의 노력을 기울여야 한다는 점을 강조하였다. 「제풍변(諸風辨)」에서는 바람의 피해는 ‘어떤 바람이 불면 해가 된다’는 절대적인 기준으로 파악할 수 없는 바람의 속성 때문에 손익(損益)을 시기에 따라 자세하게 살펴야 한다는 내용을 서술하고 있다. 그리고 「종곡의(種穀宜)」에서는 습기가 많고 비옥한 땅에서는 일찍 파종해야 마땅하고, 마르고 강건한 땅에서는 늦게 파종하는 것이 마땅하다고 강조하고 있다. 마지막으로 「농구(農謳)」에서는 농가에서 불리는 노래를 소개하고 있다. 이와 같이 강희맹의 『금양잡록』은 금양 지역 농민들의 농업 기술 경험과 지식을 문자화시킨 농서로 볼 수 있을 것이다. 17세기 중반 효종 대인 1653년에 공주목사로 있던 신속(申洬)이 『농사직설』의 내용에 상당한 분량을 증보하면서 『농가집성(農家集成)』을 편찬할 때 참고한 것도 당시의 속방(俗方) 즉 어느 지역, 어떤 사람들이 사용하고 있던 선진적인 기술이었다. 지금과는 비교할 수도 없을 정도로 노농에 대한 인식과 평가가 높은 수준을 나타냈다. 오히려 농민의 연륜이 훨씬 대우를 받는 시절이었다고 할 수 있다. 이들 노련한 농민들은 하루살이와 한해살이를 계획하고 조정하며 집행하는 주체로서 농업생산활동의 중심에 서 있었다. 노농을 중심으로 하나의 가족은 내부의 분업체계를 구성하고 농업활동을 중심으로 하루살이와 한해살이를 꾸려 나갔다. 【그림 23】 『농가집성』(태인판), 국립한글박물관1653년에 공주 목사 신속이 『농사직설』, 『금양잡록』, 세종의 권농교서, 주자의 권농문 등을 모아서 만든 농서이다. 신속은 민간의 속방(俗方) 등을 수입하여 1429년에 편찬된 『농사직설』의 내용을 크게 증보해 놓았다. 조선 후기 당시 경기 남부 지역에 해당하는 남양도호부에 거주하던 민인(民人)들의 농업관련 실상, 즉 농촌생활의 일상, 농법의 특색, 농업생산의 특징 등을 찾는 연구 즉 조선 후기 남양도호부의 농업 관련 사실(史實)을 검토하는 작업에서 눈길을 끌어당긴 인물이 바로 이옥(李鈺, 1760-1815)이다. 이옥은 주변의 농리(農理)에 해박한 사람들과 농사를 대화의 주제로 삼아 이야기를 나누고 그러한 내용을 『백운필』에 수록하였다. 조선왕조의 농서 편찬에서 노농이 주요한 발화자 또는 정보 제공자로 등장하는 것은 늘상 벌어지는 일이었다. 대표적으로 강희맹이 지은 『금양잡록』은 내용 자체가 강희맹과 어느 이름 모를 노농사이의 문답으로 구성되어 있다. 이러한 측면에서 『백운필』에 보이는 농리에 해박한 사람들과의 농사 주제의 담화는 그 구성 방식이나 내용에서 농서의 성격을 부여하기에 충분한 조건이라고 생각된다. 일찍이 우리 마을에 살고 있는 김옹(金翁)이 농리(農理)를 능숙하게 꿰차고 있었는데 이웃에 사는 한옹(韓翁)과 더불어 여러 곡식에 대하여 논하는 것을 들었다. [김옹이] 말하기를 “한 낟알로 한 말을 거둘 수 있는 것은 오직 수수가 그러하다”라고 하자, 한옹이 믿지 않았다. 김옹이 더불어 한 동이 술을 내기로 걸었다. 봄에 삼태기 하나에 비토(肥土)를 가득 담고 수수 4, 5립을 심었다. 싹이 트자 드디어 건실한 것 하나만 남기고 나머지를 제거하였다. 또한 거름을 넣어 주었다. 가늘이 되어 추수하여 양을 헤아리니 과연 한 말이었다. 수수가 다수확성이라는 점을 강조하는 이야기이지만, 실제로 낟알 하나로 한 말을 거둘 수 있다는 것에 대해서는 신빙성에 대한 의문이 제기될 수 있다. 하지만 위 인용문을 통해 당시 농사에 대한 문답이 오고간 상황을 다각도로 추론할 수 있다. 먼저 이웃에 사는 김옹과 한옹 두 사람 모두 농리(農理)에 대한 전문가적 식견을 갖고 있는 것으로 간주할 수 있다는 점이다. 이들은 농리에 대한 토론을 진행하면서 상호 검증을 수행하고 있다. 또한 두 사람의 농리 대결의 결과는 실험, 시범을 통해서 이루어지고 있다는 점을 찾아볼 수 있다. 농작물 재배에서 새로운 품종 개발을 위한 시험 연구는 오랜 기간이 필요한 일이었다. 품종 개발 연구의 소요시간이 대폭 줄어들게 된 것은 현대 농학의 발달을 기다려야 가능한 것이었다. 조선 후기 18세기 후반이 되면 농촌에서 농업생산과 관련된 직임을 새롭게 마련하여 적당한 인물에게 맡겨야 한다는 논의가 등장하고 있었다. 이때 농관(農官) 등으로 불린 향촌에서 농업생산을 감당하고 감독하며 관리하는 직임을 맡아야 할 주요한 대상자가 바로 노련한 농민이었다. 물론 농업생산을 전체적으로 총괄하여 권장하고 감독하는 것은 주부군현의 수령이 책임지고 감당해야 할 직무였다. 하지만 농촌의 수많은 마을을 모두 상세하게 장악하여, 농형이나 우택을 자세하게 파악하는 것은 매우 어려운 일이었다. 여기에 면리(面里)의 면임(面任)과 이임(里任)이 일정 정도 권농과 감농을 담당하였지만, 농업생산과 관련된 직무를 전담할 새로운 직임, 직책을 마련해야 한다는 논의가 계속 등장하였다. 남원 전 현감 장현경의 응지농서에 “전준(田畯)[권농관 성격의 직임]을 선택 임명하여 근실한지 태만한지 살펴서 상을 주거나 벌을 주는 일이다”라는 조목이 들어 있었는데 이러한 주장이 바로 마을의 농관을 택정하여 권농, 감농을 맡겨야 한다는 것으로 파악할 수 있다. 장현경의 주장과 유사하게 순장 정도성도 마을 주민이 힘써 경작하게 하는 책무를 면임에게 맡겨야 한다고 주장하였다. 장현경은 ‘농관’의 임명과 더불어 권농의 한 방책으로 종곡(種穀)의 분급(分給)을 주목하였다. 그는 환곡을 운용하면서 가을에 돌려받을 때 종자로 활용할 것을 따로 보관하고 이때 호명(戶名)을 기록해 두었다가 봄에 분급할 때 호명에 따라서 나누어 주는 방식이 좋을 것이라고 하였다. 이러한 일이 수행해야 할 책무를 짊어진 것이 바로 농관, 수령으로 이어지는 권농 직무 담당의 선후 체계였을 것으로 추정된다. 장현경의 주장에 대한 아래와 같은 비변사의 검토보고에서 그러한 사정을 짐작할 수 있다. 종곡의 분급은 마땅히 주의를 기울여야 하는 것이지만 수령이 일 처리를 종요롭게 하는가 여부에 달린 것이다. 호명(戶名)을 각각 적어 두었다가 해당 호에 나중에 돌려서 분급하는 것은 일반적인 정식으로 삼아 군현마다 강행하기는 어려움이 있다. 대개 종자를 잘 살펴서 좋은 종곡을 가려서 보관하다가 각별히 넉넉하게 나누어 주는 것은 권농(勸農)에서 먼저 해야 할 임무이고 수령이 담당할 커다란 직무이다. 이것을 대충 소홀하게 한다면 [수령의] 다스림의 잘못됨을 알 수 있다. 제도(諸道)에 분부하여 해마다 담당해야 할 과업으로 삼고 수령의 치적을 평가하는 하나의 일로 갖추어야 할 것이다. 장현경이 주장한 종곡 분급 관련 부분이 결국 수령의 권농(勸農)에 연관된 것이었고, 이는 수령의 지시를 받아 마을에서 농사 관련 직무를 수행할 것으로 설정된 ‘농관’이 감당해야 할 일이라고 보지 않을 수 없다. 또한 남원 유학 노익원(盧翼遠)도 농사 기술을 전수하는 직임을 따로 마련해야 한다는 주장을 펼쳤다. 노익원은 수차를 제조하는 것, 제당(堤塘)을 축조하는 일, 부종(付種), 즉 직파를 권장하는 일 이렇게 3가지를 무농(務農)의 커다란 요체라고 파악하였다. 이와 더불어 그는 읍(邑)에 농사(農師)를 두어 만약 농사를 일으키고 농사를 권장하는 실효를 거둬야 한다고 강조하였다. 이때 농사의 임용은 지벌(地閥)에 구애하지 말아야 한다는 점을 주의점으로 지목하였다. 노익원의 주장은 농업 기술의 보전과 전승을 농사를 통해서 군현마다 실행해야 한다는 점을 강조한 것이었다. 【그림 24】 활성 농기, 국립민속박물관농촌 마을에서 공동노동을 하거나 마을 행사를 할 때 활용하던 농기로, 활성 농기는 일제 강점기에 제작된 것이다. 18세기 후반에서 19세기 초반에 이르는 시기에 서유구(徐有榘)도 ‘농관(農官)’의 성격에 해당하는 직임을 통해 농업의 진흥을 이끌어야 한다는 주장을 펼치고 있었다. 그것은 바로 서유구의 둔전(屯田) 설치론에 내재되어 있는 논리였다. 서유구가 설치하자고 주장한 경사 둔전은 농법(農法), 수리법(水利法) 등을 시험하여 새로운 기술을 개발하고, 이를 사도팔도로 보급하는 곳으로 ‘조선농사시험장’으로 볼 수 있는 기관이었다. 경사 둔전에서 개발하려는 농법의 근간은 바로 영남좌도인, 해서관서인의 농업 기술이 바탕이 되는 것이었다. 노농을 비롯한 조선시대 농민의 농사짓기는 고단함의 연속으로 구성되었다. 장밋빛 미래가 보장되어 있거나 꿀물이 뚝뚝 떨어지는 무릉도원이 눈앞에 펼쳐지는 희망에 가득한 나라에서 살게 될 전망도 별로 없었다. 그렇다면 도대체 조선 시기 농민의 삶은 우리 민족의 역사에서 어떠한 의미를 가진 것일까 라는 의문이 제기된다. 역사가들이 목을 매어 의지하고 있는 사료에서는 농민의 삶이 잘 드러나지 않는다. 그런데 우리는 조선 전기 청백리로 유명한 황희(黃喜)의 한 일화에서 농민의 삶이 가진 역사적 의미를 도출해 낼 수 있다. 재상이었던 황희는 어느 날 길을 걷다가 누렁소와 검정소 두 마리 소에 쟁기를 매고 농토를 갈고 있는, 노농임이 분명한 농부를 만난다. 황희는 갈 길을 멈추고 길가에서 쉬면서 그윽한 눈길로 용을 쓰고 있는 두 마리의 소를 바라보다가 갑자기 누렁소와 검정소 가운데 어느 소의 힘이 센지를 노농에게 물었다. 그러자 쟁기질에 여념이 없던 노농은 즉시 대답할 생각을 하지 않고 쟁기질을 멈추고, 황희를 소들이 보이지 않는 다른 쪽으로 데려갔다. 노농은 두 마리의 소가 행여 들을까 안절부절못하면서 귓속말로 사실을 일러 줬다. 황희는 노농이 두 마리의 소를 공평하게 대우하는 넉넉하고 경건한 마음가짐과 미물도 함부로 대하지 않는 진실한 태도에 감동을 받는다. 황희와 노농이 등장하는 이 일화에서 주인공은 바로 황희가 아니라 노농이었다. 분명히 황희가 이름 모를 노농에게 삶과 역사를 꿰뚫는 한 수를 배운 것이었다. 그런데 이 일화의 주인공인 노농은 어디에 사는 누구였는지 전혀 확인할 수 없는, 역사에서 잊혀진 인물이 되고 말았다. 자신의 이름 석 자를 제대로 쓸 줄 알았는지, 또는 그 자손이 제대로 제사라도 모시고 있는지 전혀 알 길이 없다. 그렇지만 그는 당대의 명재상 황희의 경망함을 깨우쳐줄 수 있는 삶의 지혜를 한 아름 안고 살아가던 사람이었다. 그리고 새로운 농업 기술을 개발하고 이웃에게 가르쳐 주면서, 마음의 대소사에 이것저것 훈수를 놓을 수 있는 사려를 갖춘 인물이었다. 그가 있음으로 해서 주변의 다른 사람들이 제대로 살아갈 수 있는 표본을 제공해주는 그러한 존재였다. 일화에 나오는 노농의 역사적인 위치는 바로 현재 우리나라에서 살아가는 대다수의 사람이 앞으로 역사에서 누려야 할 자리와 동일한 것이다. 이 일화에서 역사는 유명한 사람들의 힘, 이른바 영웅에 의해서 이루어지는 것이 아니라, 이름이 알려지진 않은 설화에 나오는 노농과 같은 사람들의 자취에 의해서 이루어지는 것이라는 점을 웅변하고 있다. 조선시대에 살았던 노농의 자취를 나아가서 농민의 삶을 제대로 복원하기는 너무나 어렵다. 하지만 조선시대에 모든 농업생산활동을 책임지고 수행한 사람이 바로 농민이라는 점을 잘 알고 있다. 역사를 공부하는 것이 과거의 흔적을 찾아 나서는 것이라고 한다면, 남아있는 자료를 통해서 그 옛날 우리의 조상들이 살았던 자취를 복원하고, 현재를 살아가는 지혜와 미래를 내다보는 안목을 기르는 과정이 바로 역사인 것이다. 우리가 농민의 삶을 대체적으로나마 재구성하고 여러 가지 요소를 통해서 설명하는 것은 바로 농민이 가진 역사적인 의미를 되살리려는 것이다. -

조선 후기 중앙관청의 숨은 실세, 경아전

조선 후기 중앙관청의 숨은 실세, 경아전- 기록자료

- 정치

빈자리에 넣는 경우가 더 많았다. 그런데 이때 주인이 선택한 겸인이 그 자리를 마다하고 다른 겸인에게 기회를 돌리는 사례도 보인다. 이런 행동에 대해 『이향견문록』에서는 칭찬할 만한 미덕으로 기록하고 있다. 예컨대 어느 재상가의 문하에 김 모라는 겸인이 있었다. 집이 가난하고 늙은 부모를 모시느라 월급이 필요했다. 어느 날 선혜청 아전에 결원이 생기자 그 재상이 김 씨에게 그 자리를 주려 했다. “나리의 특별한 은덕에 감사드립니다. 다만 선혜청에서 죽은 그 아전이 바로 저의 오랜 친구입니다. 몇 달 동안 병환이 심해져서 매일같이 병문안을 다녔는데, 지금 그 자리에 들어간다면 친구의 죽음을 기회로 삼는 것처럼 보이지 않겠습니까? 이런 건 정말 제가 원하는 것이 아닙니다.” 재상은 그를 현명하다고 생각하고 다른 사람으로 대신했다. 얼마 지나지 않아 또 다른 자리가 생겼다. 이에 재상이 그를 다시 챙겨 주려 했다. “나리, 지금 보니 대감의 문하에 모모의 상태가 소인보다 훨씬 심각합니다. 청컨대 먼저 쓰시는 것이 좋겠습니다.” 재상은 그를 더욱 현명하다고 생각했다. 한참 있다가 또다시 자리가 생겼는데, 그제서야 김 씨를 썼다. 이런 사실이 주변에 알려지자 “가난하지만 양보할 줄 하는 것이 고금에 견줄 만한 자가 없다”라고 모두가 칭찬했다. 그 겸인의 후손들은 계속 번창했다고 전하는데, 그 사람이 바로 김환(金瓛)의 선조라고 한다. 비록 그의 이름은 불분명하지만, 그의 이야기는 선혜청 아전의 미담으로 남았다. 재상가의 겸인으로서 자신의 사정만 챙기지 않고, 선행을 베푼 훈훈한 이야기다. 대개 겸인이라면 실력도 있고, 야망도 있고, 욕심도 있어서 기회가 오면 절대 놓치지 않는 것이 이치다. 하지만 선혜청 김 씨는 주변의 겸인, 아전 친구나 동료의 사정을 살펴서 관청의 권원 자리를 양보하고 있다. 이 사례에서는 경아전 자리에 궐원이 생겼을 때 관청의 책임자인 재상이 자신의 집에 있는 많은 겸인 중에서 궐원을 채울 만한 인물을 선발하고 있음을 볼 수 있다. 대개는 능력이 있고, 헌신적인 겸인이 차출되는데, 그 가운데서도 김환의 선조처럼 자신보다는 주변의 관계나 사정을 살펴서 양보하는 미덕을 보인 경우, 재상도 그런 겸인을 현명하다고 여겼다. 이 사례는 후세에까지 그 이름을 떨치고 전설로 남는 경우이다. 물론 그런 인성을 가진 겸인의 후손들도 번창했기 때문에 이런 미담이 남았겠지만, 대개의 겸인들이 자신의 손익을 먼저 따지고, 경제력을 확보할 수 있는 길을 만드는 데 더욱 치중했던 만큼 김환의 선조 사례가 더욱 부각되었을 것으로 보인다. 또 하나의 측면은 겸인들이 주인과의 관계에서 일방적으로 종속되는 관계는 아니었다는 점이다. 상당한 부분 자율성이 담보되었으며 주겸 관계는 상호 이익을 도모하는 방향에서 이루어지고 있었다. 그 과정에서 겸인의 충성심, 능력, 인품, 현명함 등 주인을 감동시키는 요소가 더해진다면 훨씬 겸인에게 유리한 방식으로 전개되었다. 또 경아전에는 궐원이 자주 생겼고 그런 기회를 통해 겸인이라는 신분을 거쳐 경아전으로 확대해 갈 수 있었다는 사실이 눈에 띈다. 앞서 황윤석이 근무했던 전생서의 사례에서도 알 수 있듯이 전생서 아전 중 다수가 판서 홍양호의 겸종이었던 점은 궐원이 생길 때마다 자신의 겸종으로 차출할 수 있는 법 규정 때문에 가능했다. 양란 이후 모자란 중앙관청 이서들을 빨리 충원해서 행정력을 원활히 하려는 의도로 시작된 법이었지만 조선 후기에는 특정 재상, 권력가의 사람으로 여러 관청을 장악함으로써 그 영향력을 키우고 경제력을 확보하려는 노력이 커졌다. 모시던 주공이 사망할 경우 대개는 그 집안의 아들 대로 이어서 주겸 관계를 대대손손 지켜가는 경우가 많았다. 이런 관계는 재상가와 겸인뿐 아니라 지방에서도 특정 집안이나 지역이 서울에 파견되어 있는 경저리나 이조 서리가 단골 서리가 되어 집안 대대로 관계를 지속했다. 이들은 주로 중앙의 정보나 인사발령에 대한 정보를 알려 주었다. 한편 정국의 변동이나 주공의 부침에 따라 주공을 갈아타는 경우도 보인다. 상당히 영리하게 처신하며 변신을 잘하는 부류이다. 황윤석이 종부시직장 때부터 사복시주부를 할 때까지 좋지 않은 관계로 계속 부딪혔던 아전이 있다. 종부시의 서리였던 임세웅(任世雄)이다. 종부시 근무 당시 임세웅은 공신 후예에게 발급하는 차첩을 받기 위해 공신의 이름, 관작 등을 위조했다. 보학에 밝았던 황윤석은 앞선 세대의 공신들에 대해서도 잘 알고 있었는데, 임세웅이 제출한 문서를 세밀하게 대조하고 조사한 결과 그것이 위조한 문건임을 밝혀냈다. 결국, 이 일은 종부시 소속 서리의 공신 위조 사건이 되었다. 이에 따라 임세웅은 태형을 받게 되었는데, 문제는 임세웅의 주공이 해운군(海運君) 이연(李槤)이었다는 점이다. 당시 해운군은 종부시일제조를 맡고 있었고, 임세웅은 그의 겸인이었던 것이다. 임세웅은 자신이 부당하게 벌을 받았다며 해운군을 찾아가 하소연했고, 이 일은 후일에 결국 황윤석에게 타격을 입힌다. 임세웅은 공신 위조 사건 외에도 종부시의 재정을 몰래 빼돌렸다가 적발되어 결국 종부시에서 쫓겨나게 된다. 하지만 몇 년이 지난 뒤 황윤석이 사복시직장이 되어 사복시에 와 보니 임세웅은 사복시의 서리가 되어 있었다. 그리고 그의 주공은 정존겸이었다. 정존겸은 황윤석이 종부시직장으로 근무하던 당시 종부시이제조를 맡고 있었던 인물이다. 그간의 사정이 잘 나타나 있지는 않지만, 임세웅은 위조 사건에 포흠 사건까지 갖가지 문제를 일으켰고, 그에 따른 벌도 받고 종부시에서 쫓겨났지만 얼마 지나지 않아 사복시에 다시 서리로 복귀할 정도로 특이한 이력을 가진 인물이다. 더군다나 해운군에서 정존겸으로 주인을 바꿀 정도면 임세웅의 처세술과 재력도 상당했을 것으로 보인다. 다만 황윤석의 기록에서는 임세웅의 재력에 대한 부분이 구체적으로 드러나지 않기에 확정할 수는 없으며, 19세기의 현상을 참고할 수 있겠다. 19세기가 되면 주요 중앙관청의 서리 자리들이 매매되었고, 그 주공, 후원인의 권력에 따라 여러 문제를 일으킨다고 하더라도 서리 복직이 이루어졌다. 임세웅은 처세술도 대단하고 정국변화 등의 시세를 잘 읽을 줄 알았다. 관청의 돈에 손을 댈 정도로 대담한 면도 있다. 물론 이런 범법행위를 서슴지 않고 할 수 있었던 것은 그 주인의 권력이나 위세를 등에 업고 호가호위한 격이라 하겠지만, 어쨌든 그가 범상치 않은 인물임은 분명하다. 어떤 면에서 임세웅이란 인물은 자신의 의지에 따라 주공을 갈아치울 정도로 자신의 운명을 주도적으로 결정한 겸인으로 볼 수 있다. -

조선 후기 중앙관청의 숨은 실세, 경아전

- 기록자료

- 정치

로서의 겸인: 권력가가 바라보는 겸인, 경아전 18세기 이후 서울 생활은 소비적인 도시로 확대되었다. 따라서 관료나 사족의 생활에서 겸인들의 역할이 커질 수밖에 없었다. 소비 도시인 서울에서 사족이 직접 생산적인 활동에 뛰어들기는 어려웠고, 이런 부분을 겸인들이 메꿔 주고 있었다. 사족의 입장에서는 실력을 갖춘 청지기들이 절실했다. 마침 조선 후기의 상황은 관직으로 진출하기가 어려워서 생계를 걱정하는 실력자들이 많았다. 서로의 이해관계가 맞아떨어진 것이다. 또 조선 후기 정국의 운영에는 각기 다른 당색이 서로 치열하게 경쟁하며 움직였다. 정국을 주도하기 위해서는 뛰어난 인물도 필요했고, 그를 유지할 수 있는 정보와 경제력도 필수였다. 이런 정보를 정확하고 빠르게 확보하려면 실력 있는 사람들이 중앙의 여러 관청에서 활동해서 그때마다 변화하는 상황을 파악할 수 있어야 했다. 따라서 고위 권세가들은 경아전 자리를 자신의 겸인들로 채우면서 이를 확보해 나갔다. 겸인들의 입장에서는 안정적인 경제력을 확보함과 동시에 대대로 세습할 기회를 찾았다. 권세가들의 입장에서는 그들로부터 얻은 정보와 관청으로부터 확보할 수 있는 이득을 모두 노렸다. 이 과정에서 주겸 관계 인물들은 같은 당색으로 움직였고, 그들의 정치경제적 이익을 위해 함께 활동했다. 특히 조선시대 모든 관청의 행정 실무는 서리가 담당하고 있는 구조였다. 이 아전들은 대개 대를 이어 업무를 담당하고 있었기 때문에 세세한 업무 규정뿐 아니라 행정 편법까지도 꿰뚫고 있었다. 권세가나 중앙관료들의 입장에서도 이들의 노하우가 꼭 필요했다. 가까이 두고 잘 써야 이로운 존재들이었다. 겸인들의 적극적인 활동만큼 주공들의 후원도 컸다. 황윤석이 중앙의 여러 관청에 근무하면서 시작하는 첫날부터 느꼈던 어려움 중 하나가 재상가 겸인들이 대부분 중앙관청의 실무서리들이었다는 점이었다. 황윤석과 같은 하급 관리직의 경우, 각 관청의 책임자인 제조들의 겸인이자 서리에게 실제 행정업무를 지시하고 명에 따르도록 해야 했다. 하지만 이런 서리들이 관직자의 명령에 불복하고 지시한 업무도 부실하게 처리하거나 차일피일 미루면서 일하지 않는 등 각종 문제가 발생했다. 경아전의 잘못이나 비리에 대해서 정당하게 죄과를 물어도 그 때문에 제조 당상으로부터 질책을 받거나 보복을 당하는 등의 사례도 많았다. 관청의 규정이 제대로 지켜지지 않고, 법이 아닌 관행이나 인맥, 권력에 따라 달리 처리되기 일쑤였다. 하지만 대개는 겸인들의 개인적인 능력을 높이 사서 겸인으로 받아들이는 경우가 많았다. 황윤석의 단골 서리 김덕준이 소개한 한대녕(韓大寧)이란 자가 대표적이다. 한대녕은 고 박상철(朴相喆)의 청지기였다. 박상철이 일찍 사망하고 또 한대녕의 어머니까지 사망하여 삼년상을 치르게 되었다. 그는 밤낮으로 열심히 산학을 연구하여 어린 나이지만 재주가 비범하다고 했다. 김덕준은 황윤석이 산학에 상당한 식견이 있음을 알고 있었고 늘 함께 토론할 상대를 찾고 있음을 잘 알고 있어서 소개해 준 경우이다. 한대녕의 나이가 어렸음에도 박상철이 살아있을 때 청지기로 들였던 것은 뛰어난 산학 능력 때문이었다. 또 황윤석이 사포서별제로 근무했을 당시 사포서서원 장도문(張道文)은 조명정(趙明鼎)의 청지기였다. 그는 글을 잘하고 시율(詩律)에도 소질이 있었다. 장도문의 아우 장도순(張道淳)은 남유용(南有容)의 청지기였고, 둘째 동생 장도함(張道涵)은 홍계희(洪啟禧)의 청지기였다. 삼형제가 모두 수작에 능하여 『체화록(棣華錄)』이란 시집을 엮기도 했다. 장도함의 경우 교서관에서 근무했고 능력이 뛰어나 홍계희와 함께 『황명통기(皇明通紀)』, 『명사강목(明史綱目)』 등을 교정볼 정도의 실력이었다. 삼형제 모두 각자의 재능으로 재상가의 겸인이 되었고, 그 집안에 대를 이어 청지기 겸 중앙관청의 서리로 근무했다. 이 또한 겸인들의 실력을 높이 샀던 권세가의 선택이었고, 대를 이어 관계를 유지할 수 있었던 비결이었다. 서로의 이해관계에 걸맞게 구조화된 주겸 관계는 호조판서 이만수(李晩秀) 집안의 겸인들 규모를 통해서 잘 드러난다. 1809년(순조 9) 어느 날, 이만수가 서호(西湖)에 배를 띄우고, 전‧현직 각사서리이자 자기 집안의 겸인 30명을 불러서 대규모의 파티를 열었다. 가수, 거문고 연주자 등도 불러서 각자 시 한 수씩을 짓게 했고, 자신과 자신의 아들도 글을 짓고 시축을 만들어서 기념했다. 그 시축이 바로 『정음축(庭陰軸)』이다. 여기에 나타난 이만수 집안의 겸인 규모를 보면 할아버지 이철보(李喆輔)의 친겸(親傔) 2명, 작은할아버지 이길보(李吉甫)의 친겸 2명, 아버지 이복원(李福源)의 친겸 6명과 친겸처럼 여겼던 겸인 1명, 당숙부 이성원(李性源)의 친겸 8명, 형 이시수(李時秀)의 호조판서 시절 믿을 만한 자 5명, 이만수의 겸인 3명과 겸인은 아니지만 겸인 같은 자 3명이다. 이들은 모두 육부, 의정부, 선혜청 등 주요 중앙관청의 전‧현직 서리였다. 모두 시를 지을 수 있을 정도로 학문 식견도 높았다. 이만수 당대의 겸인들만 관리한 것이 아니라 집안 전체 겸인들을 불러 모아서 파티까지 열었던 것은 이들 겸인들의 중요성을 인지하고 이들을 조직적으로 관리하기 위한 차원이었다. -

조선시대 농민들의 농사짓기

- 기록자료

- 경제

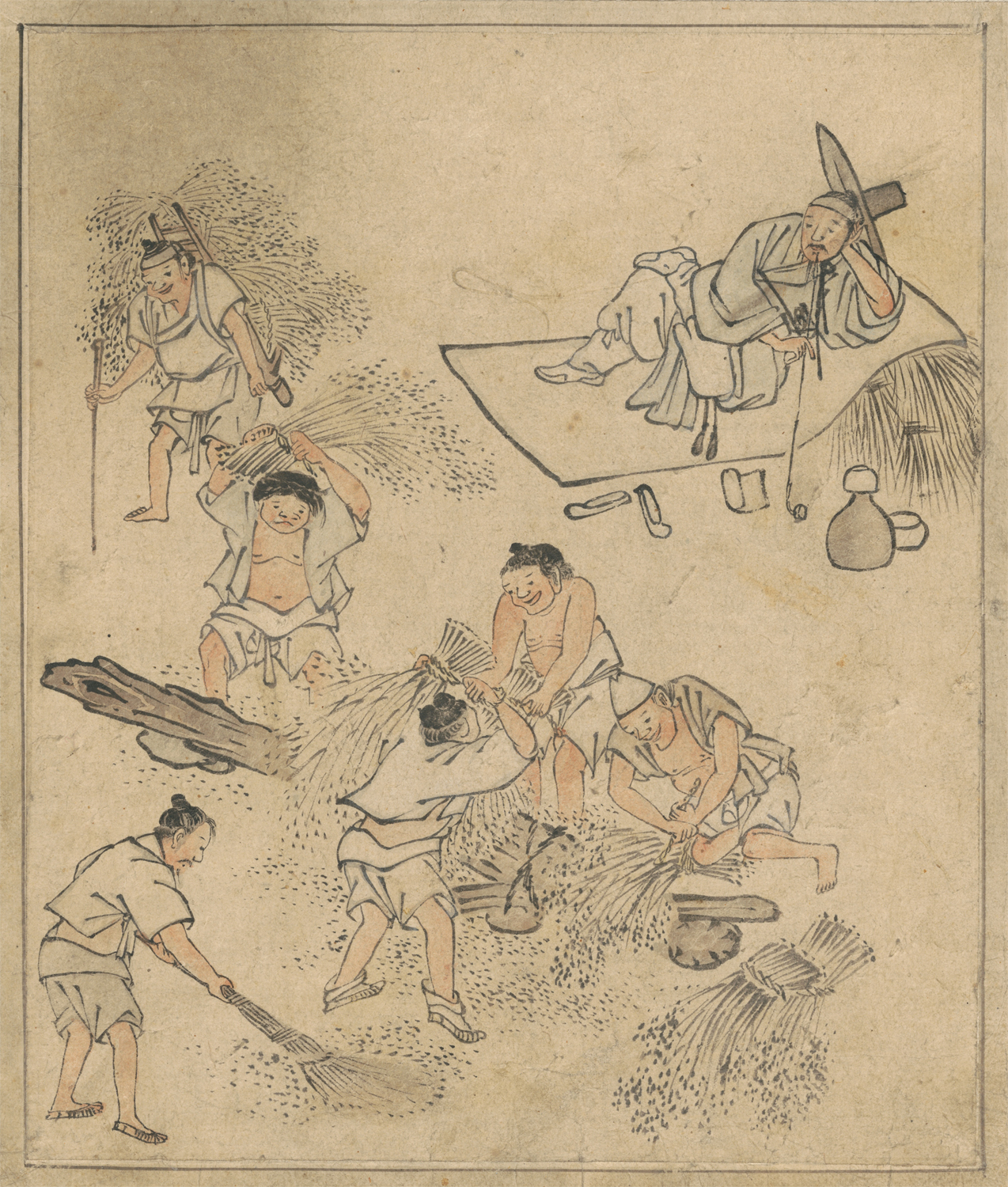

려하기 위한 여러 가지 시책을 펼쳐 나갔다. 그리고 조선의 피지배층 일반을 대표하였던 농민들은 매년 실행하는 농사짓기를 통해서 농업생산을 담당하였다. 조선 팔도의 농민들은 자신과 가족의 기본적인 재생산을 이루어 내고, 여러 가지 조세 부담 등 지출을 감당하기 위해 농업생산량을 증대시켜야 했고, 이를 위해 농사짓기에 전심전력을 다하였다. 생존이 달린 과업이었기 때문에 농민들은 농사짓기의 전 과정을 가장 잘 파악하고 있었고, 나아가 생산량을 높이고 안정된 생산을 꾀하여 새로운 농업 기술의 개발과 발달을 주도하기도 하였다. 농촌에서 생산활동에 오랫동안 종사하면서 농사에 노련하고 노숙한 농업 기술자로서의 농민은 당시 노농(老農), 노련한 농민, 노숙한 농민이라고 불렀다. 조선시대 농사짓기의 구체적이고 상세한 역사상을 찾는 연구 작업은 몇 가지 지점에 주목을 기울이지 않을 수 없다. 먼저 조선 왕조의 지배구조와 통치체제가 제자리를 잡아나가는 데 경제적인 측면에서 결정적인 기여를 한 것으로 평가받는 ‘농법의 대전환’에 주목해야 할 것이다. 특히 벼농사에서 휴한농법이 연작농법으로 전환하는 커다란 변화가 바로 14세기에서 15세기에 이르는 시기에 이루어졌다. 그리고 농법의 대전환을 바탕으로 조선이 고려왕조의 중세적 사회체제와 구별되는 근세사회로 자리잡을 수 있었던 것으로 보인다. ‘농법의 대전환’에 힘입어 조선왕조의 전세 수취제도로서 이른바 공법(貢法)이 만들어졌고, 향촌사회 구성원들의 상품 교환체제로서 정기시장인 장시가 등장하면서 근세사회의 국가적, 사회적, 경제적 토대가 완성되었다고 평가된다. 이러한 측면에서 조선시대 농사짓기의 원형을 농법의 대전환이 마무리된 모습으로 나타나는 15세기를 중심으로 검토하고 정리하는 것이 필요하다. 다음으로 본서에서 주목해야 할 측면은 15세기 이후 19세기에 이르는 시기에 나타난 조선시대 농민들의 농사짓기의 변화, 변동의 구체적인 모습이다. 이는 조선 근세 사회의 변화, 변동 과정을 보다 분명하게 살피기 위한 과제와도 연관된 것이라고 할 수 있다. 조선 왕조의 지배체제의 골간을 이루는 부세수취에서 17세기 이후 대동법, 균역법 등의 커다란 변화가 나타났고, 향촌사회에서 재력을 축적한 새로운 세력이 등장하여 양반 지배구조에 균열을 일으켰으며, 나아가 서울을 비롯한 여러 지역적 중심지가 도회지로 발전하면서 상품화폐경제의 발달이 일어났다. 이러한 경제적, 사회적 변동의 배경에는 농업생산의 변화가 자리하고 있었다. 본서에서 농업생산의 변화에 대해서 본격적으로 살피지는 못하지만, 농업생산의 변화를 불러온 근본적인 요인으로서 농민들의 농사짓기의 변화상을 살펴보는 것이 필요할 것이다. 무엇보다도 본서에서 가장 주목한 것은 조선시대 농민들의 농사짓기를 기본적이고 개괄적으로 정리하여 제시하는 것이다. 고려시대를 포함하여 조선시대를 거쳐 근대에 이르기까지 여러 분야의 연구에서 참고할 수 있는 조선시대 농사짓기의 전체상을 하나의 입론으로 제출하는 것이 필요하다고 생각한다. 이를 위해 조선시대 농법에 대한 다양한 견해와 입론을 전체적으로 살피면서 가능하면 가장 공감할 수 있는 주장을 중심으로 농사짓기의 이모저모를 정리하려고 한다. 조선시대 농업기술에 대해 관심과 호감을 갖고 있는 연구자, 독자들에게 하나의 일관된 설명을 전달할 것이다. 조선시대 농민들의 농사짓기를 구체적으로 살피기 위해 결국 당시 국가와 지배층이 산출한 역사기록을 검토하지 않을 수 없다. 농민들이 직접적으로 남긴 자료가 없는 상황에서 농서(農書), 일기(日記) 등을 주요한 사료로 살필 것이다. 조선시대 농민들의 농사짓기라는 역사적 행위를 전체 역사의 흐름 속에서 살피면서 이와 더불어 생활사와 미시사에 해당하는 부분에 주목하여 정리할 것이다. 농사짓는 활동을 크게 시간적인 흐름에 따라 몇 가지 작업 과정으로 나누어볼 수 있고, 또한 그러한 작업과정은 기술적인 측면에서 몇 가지 단계로 묶어서 살펴볼 수 있다. 논밭을 일구어 적절하게 토양을 다스리는 작업, 작물을 재배하는 과정, 농기구를 활용하고 시비 기술을 적용하는 방식, 물을 다스리리는 기술과 도구를 개발하는 모습 등을 주목할 것이다. 그리고 자연재해로 말미암아 농민들이 겪은 고난을 극복하는 양상도 추가할 것이다. 이와 같이 작물 재배라는 단순하고 반복적이면서 기본적인 농사짓는 노동 과정뿐만 아니라 이외의 농민들의 농사짓기에 관련된 생활노동 등을 살펴볼 것이다. 【그림 1】 김홍도, 〈벼타작〉, 국립중앙박물관조선시대 농민들이 농사를 지으면서 가장 기원한 것은 다름이 아니라 풍년이 드는 것이었다. 가을 수확을 마치고 개상에 볏단을 내리쳐 타작하는 농민들의 웃는 모습과 이들을 감독하면서 음주와 흡연을 즐기는 마름으로 보이는 인물의 시큰둥한 모습이 대조를 이루고 있다. 또한 조선시대에 실제 농업생산을 담당하였고 나아가 농업 기술의 변화 과정을 주도하였던 농민층을 중심으로 농사짓기의 실제 모습과 변화 양상을 사례 중심으로 정리하고 이와 더불어 각 지역에 각인되어 있는 농업 기술의 특색과 성격, 시대적 흐름 속에서 변화하는 농사짓기의 특징과 의의를 서술할 것이다. 그리고 농민들의 농촌생활, 생업과 도구에 주목하여, 농업생산이 곧 사회적 생산이라는 점, 그리고 조선은 농업생산이 그 토대를 이루는 사회, 나라, 세상이라는 점을 주목한다. 이는 농사짓기를 바탕으로 인민의 삶, 생활이 이루어지는 것이고, 나아가 나라의 운영, 지배층의 생활, 상인 공장의 물물교환 등이 가능해질 뿐만 아니라 인간세계의 추상적인 측면인 제도, 사상, 문화, 예술, 종교 등도 농민들의 농사짓기에 의지하고 있다는 점을 고려한 것이다. 따라서 농민생활 가운데 가장 중요한 부문인 농사짓기에 초점을 두어서 본서의 내용을 구성하고 서술한다. 본서의 서술을 농민들의 농사짓기에 집중하기 위하여 농민생활의 여러 측면을 배제하지 않을 수 없었다. 다시 말해서 농민생활을 구성하는 내용 가운데 상당 부분을 본서의 내용 구성 및 서술에서 가능한 한 반영하지 않는 방향으로 정리하고자 한다. 구체적으로 살펴보면, 농민의 생산활동과 실제로 밀접하게 연결되어 있는 생산물의 소비와 유통에 연관된 활동은 언급해야 할 연관 지점이 너무나 광범위하고, 더구나 우선 그 연관지점을 언급한다면 국가적·사회적 경제활동에 대한 부분까지 모두 살펴보아야 했기에 제외하지 않을 수 없었다. 또한 국가의 부세 수취와 관련된 움직임도 일단 본서의 내용에서 빼 놓고자 한다. 농민의 경제활동의 주요한 내용인 생산, 소비, 유통과 관련된 생활사적 부분은 다른 기회에 연구를 진행하고자 한다. 또한 농촌사회에서 사회조직으로 운영되고, 그리하여 지배층 중심의 사회질서 유지의 관건이었던 향약, 동약 등에 대한 서술도 다루기 어렵다고 파악하였다. 본문에서 본격적으로 서술하는 농사짓기의 구체적인 내용은 작업 내용의 성격을 중심으로 다음과 같은 세부항목으로 나누어 우선적으로 고려할 것이다. 먼저 농사짓기의 공간 배경이자, 생산조건에 해당하는 경지를 만들어 나가는 데 주목한다. 논밭을 확보하기 위한 과정으로서 개간, 간척, 등을 살필 것이다. 다음으로 논밭에서 경작하는 작물 재배 기술의 실제에 관심을 기울인다. 세부적으로 논농사와 밭농사가 중심이 될 것이다. 그리고 논밭에서 농민들이 활용하던 농기구에 대해서 개괄적으로 소개한다. 이어서 농사짓기의 생산조건에 해당하는 물 관리 기술, 즉 제언, 천방 등 수리시설의 축조와 관리에 대해서 살핀다. 이와 더불어 두레, 무자위 등 수리도구에도 주목할 것이다. 이와 같이 농사짓기의 기술적인 요소에 주목하는 것과 더불어 농사짓기의 기술적인 요소 이외의 측면으로 농업생산에 차질을 초래하는 재해에 대한 것과 이를 대비하기 위한 방책과 극복하기 위한 노력을 살펴볼 것이다. 마지막으로 농민들의 농사짓기가 갖고 있는 역사적 의미를 되새길 것이다. 이상과 같은 여러 가지 요소와 측면을 종합적으로 검토하는 작업을 통해 조선시대 농사짓기의 진면목을 찾아보는 데 본서가 조금이라도 도움이 될 수 있길 기대한다. -

조선 후기 중앙관청의 숨은 실세, 경아전

조선 후기 중앙관청의 숨은 실세, 경아전- 기록자료

- 정치

리를 뽑는 권한을 가졌는데, 이때 자신의 겸인이 아닌 박영원의 겸인, 이기혁을 뽑은 것이다. 박영원과 이상황은 같은 소론으로 매우 친한 관계였다. 이윤선은 부친의 16년 헌신이 결실을 맺었다고 표현했지만 박영원의 입장에서는 같은 소론 사람으로서 밀접한 관계를 유지했던 이상황에게 청탁을 넣은 것이다. 또 이윤선의 경우에도 박영원이 호조판서로 있을 때 호조봉상색서리로 채용되었다. 한동안 서리를 그만두었다가 다시 복직할 때도 같은 소론이었던 이돈영이 호조판서를 하고 있을 때 주선하여 복직이 가능했다. 이 과정에서 박영원의 입김이 작용했다. 실제로 이돈영은 박영원의 묘지명을 쓸 정도로 같은 소론으로서 밀접한 관계를 가졌었기에 가능했다. 이윤선은 박영원의 겸인으로서 자신의 당색도 소론을 따르고 있었다. 당시 세도 정국 속에서 주공 박영원의 정치적 입장에 동조하고 소론 쪽에 서서 주인가를 지지했다. 그런데 순조 대 후반 이후에 안동 김씨 가문과 풍양 조씨가 서로 치열하게 권력을 다투게 되자 이윤선도 입장을 정해야만 했다. 박영원은 풍양 조씨 쪽에 가까운 입장을 취했는데, 이윤선도 박영원의 입장을 따랐다. 이에 따라 박영원과 긴밀한 관계를 유지했던 이돈영, 정원용 등 소론가를 비롯하여 권돈인, 윤치수 등 풍양 조씨파들을 자신의 교유 범위에 넣고 주공의 주선 없이 직접 접촉하기 시작했다. 특히 이돈영과의 관계를 말할 때도 평소 대대로 교류하던 친분 관계, ‘세교(世交)’라고 표현하면서 이를 공공연히 활용했다. 뿐만 아니라 헌종 재위 시절에 풍양 조씨 쪽으로 기울어 군권을 장악하기 위해서 총위영을 운용할 때에도 이윤선이 총위영서리로 일했다. 이는 박영원이 소론의 일원으로서 정치적 권력을 유지하기 위해 풍양 조씨와의 교유를 염두에 두었는데, 이와 함께 이윤선도 동참하면서 총위영의 서리직을 차지할 수 있었던 것이다. 헌종 사망 후에 안동 김씨들이 풍양 조씨 세력을 쫓아낼 때도 이윤선은 윤치수, 윤치영과의 유대 관계를 유지하는 전략을 폈다. 하지만 정국의 변화로 인해 박영원도 안동 김씨들과 협조하는 방향을 모색하다가 1855년(철종 6) 사망한다. 주공의 사망으로 이윤선의 입지가 좁아지면서 이윤선은 적극적으로 안동 김씨와의 교유에 나섰다. 이 결과 부친 이기혁이 가자되고, 무과에 급제하게 되었다. 안동 김씨 세도가의 직접적 개입이 있었다. 이윤선의 정치적인 판단과 정국의 흐름에 대한 정확한 안목이 큰 역할을 했던 것은 분명하다. 하지만 그 이면에는 주공 박영원의 후원과 함께 소론세력 및 풍양 조씨파, 안동 김씨 세도가 등 여러 집단의 이권이 작용하고 있었다. 직접적인 이득은 경아전을 맡았던 겸인의 몫이었지만 결국 당파 간의 치열한 경쟁, 경제적 이권 쟁탈전에서 겸인 서리의 정치적 위상도 더욱 커질 수 있었다. -

조선 후기 중앙관청의 숨은 실세, 경아전

- 기록자료

- 정치

네트워크의 증가와 다양성 조선 후기 서울에서 나타났던 주겸 관계가 조선의 행정체제에서 차지했던 역할은 매우 컸다. 원래 경아전은 이조에서 일괄적으로 3년에 한 번씩 선발해서 궐원이 생기는 중앙관청에 충원하는 형태로 운영되었다. 하지만 중종 대부터 이미 여러 문제점이 발생했다. 근무일수를 채웠음에도 서리직으로 나아가지 못하고 적체되는 인원이 많아졌다. 이를 해결하기 위해 적체 인원 나머지를 군역으로 충당하도록 결정되었다. 하지만 임진왜란과 병자호란을 겪은 이후 서리 인원이 급격히 줄어들어서 행정운영의 마비 상태까지 오게 된다. 이 때문에 빨리 부족한 서리를 보충하여 행정력을 원활히 하기 위해 수시로 충원하는 방법이 강구되었다. 중앙관청의 책임자가 때때로 충원할 수 있는 선발권을 가지게 되었고, 이 대상도 서울 주민들이 되었다. 『속대전』에는 ‘재직기간을 환산하여 거관하는 법은 이제 폐지하고, 서울 주민을 대상으로 선발한다. 정액 외는 각사에서 차출을 더하는 자는 제서유위율로 논한다’라는 규정이 정해졌다. 영조 때까지 취재의 방법이 운용되고 있었지만 정조 때 취재는 공식적으로 폐지되었다. 하지만 법전에 공식화되기 훨씬 전부터 경아전의 충원 폐단이 나타났다. 이미 광해군 대부터 청탁을 통해 경아전이 되고, 실력도 갖추지 못한 서리들이 백성들을 괴롭히는 등의 문제가 나타났다. 숙종 때의 기사에서도 다음과 같이 실태를 보고하고 있다. “관직자를 선발할 때면 여기저기 청탁하는 분경(奔競)의 풍속이 판치고 관직 한 자리만 비게 되면 온갖 곳에서 청탁이 난무해서 전관(銓官)이 누구를 추천할지 망설이고 오직 세력이 있고 없음만을 따지고 있다. … 심지어 고지기나 서리 자리가 비면 대신이나 중신이 어지럽게 청탁해 올 정도이다. 지방의 감관(監官)이나 별장(別將)을 뽑는 데도 마찬가지다.” 개인적이고 은밀하게 청탁을 넣고, 분경하는 자들이 재상 집에 폭주하며 군교(軍校)나 이서 자리마저도 청탁이 잇따르고 있어서 고질과 폐단이 심하다는 상소가 빗발치고 있었다. 이처럼 경아전 선발이 혼탁해지고 있는데, 그 기관의 관장이 선발권을 가지면서 자기 집안의 겸인이나 같은 당색의 사람의 겸인으로 채우는 사례가 늘어났다. 관장의 서리 선발권은 국초부터 당상관이나 대군, 왕자군 등을 우대하여 전속서리를 주었던 것과 관계가 있었다. 또 조선 후기 실무 담당자인 아전들의 급여체계가 미비한 상태에서, 시장경제는 확대되고 있었다. 한편 국초부터 계속된 제한적이고 경직된 유통체계 속에서는 겸인들이 주공과의 사적인 관계를 넘어서 행정조직에 편입되어야만 성장 가능한 구조였다. 조선 후기 사회구조에서 다양성이 확대되고 다양한 요소들이 복합적으로 작용하면서 겸인들이 중앙관청의 행정실무에 직접 개입하는 것이 현실화된 것이다. 이와 함께 지방의 서리들과도 긴밀한 접촉이 이루어지면서 또 하나의 겸인층이 두각을 드러냈다. 겸인층에서도 다양한 이력을 가지고 있는 사람들이 많았다. 그 출신도 다양했다. 평민에서부터 양반에 이르기까지 다양한 형태로 분화된 조선 후기 사회상을 반영하고 있다. -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

- 기록자료

- 경제

를 정성껏 모시는 가운데 단순히 시속만을 따르지 않고 예법에 맞는지 그렇지 않은지 고민하는 모습이 종종 확인된다. 1739년 3월 23일 할머니의 제사를 지낸 후에 최흥원은 사람들에게 술과 떡을 대접하는 것은 예의가 아니라고 생각했지만, 습속을 갑자기 바꾸기도 어려워 본인의 의지를 꺾고 시속을 따랐다. 자신의 의지와 견해가 명백하지 못한 것에 대해 최흥원은 스스로 부끄러웠다. 사촌 집에서 제사를 지낸 뒤에 류상일 군이 닭 한 마리를 제수로 보탰다. 이런 경우에는 대부분 받지 않으나 풍속을 어지럽게 할까 싶어 사촌에게 받도록 했다. 증조할머니의 기제사를 지낸 날 참례를 지낸 적이 있다. 기제사를 지내는 날에 명절 제사를 지내는 것이 맞지 않는 듯했으나, 우선 시속을 따르고 훗날 다시 생각해 보기로 했다. 녜제 예법도 고민이었다. 녜제는 부모님에게 지내는 제사이다. 아버지는 1735년에 돌아가셨지만, 녜제를 처음으로 지낸 것은 1743년이다. 녜제는 9월에 지낸다. 8월에 녜제 날짜를 정한 이후 사당에 고사를 지내고, 녜제 당일 아버지의 신주를 꺼내 마루에서 지냈다. 최흥원은 1745년에 녜제를 지내면서 품절은 잃지 않고 간소하게 품식을 정하여 지내고자 했다. 음복례에 해당하는 ‘수조(受胙)’는 예법에 합당하지 않다고 생각했지만 없애지 못했다. 다음 해인 1746년에는 수조나 제사가 끝났다고 알리는 고이성(告利成) 등의 절차를 거행하지 않았다. 최흥원은 예법에 밝은 선학들의 의견을 참고하여 제례 예법을 만들기도 했다. 설날에 소를 잡아서 제사를 지내는 것은 시속에서 일반적으로 행하나, 결국은 도축 금지법을 위반하는 일이다. 최흥원은 법을 두려워하지 않는 것은 아니지만 고기를 사서 쓰면 불결하다고 여겨 법을 어겨 가면서 소를 잡았는데, 이는 국가를 속이는 행위이고, 고기를 사서 쓰는 것은 스스로를 속이는 것으로 생각했다. 최흥원은 퇴계 이황이 “소를 잡아서 제사를 지내는 것은 예가 아니다”라고 말했기 때문에 이 가르침을 따르고자 했다. 아내의 기제사가 얼마 남지 않았는데, 장모의 장사를 치르기 전이어서 최흥원은 아내의 기제사를 지내지 않기로 했다. 이는 예학에 밝은 우복 정경세(1563-1633)의 설을 따른 것이다. 이처럼 최흥원은 원칙과 시속 사이의 고민 속에서 자신의 판단과 선학들의 예법을 참고하여 옻골 최씨만의 가례를 만들어 나갔다. -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

- 기록자료

- 경제

이후(而厚)에게 가서 신랑 예복을 빌렸다. 28일에는 묘동에서 혼함을 빌려 왔다. 3월 3일에 서촌 할아버지가 대구부 시장에서 채단을 구했고, 쓸 만한 도구도 모두 빌려 왔다. 대명동에서 빌린 신랑의 예복과 사모관대도 가지고 왔다. 3월 4일에는 폐물을 쌌다. 문중의 노소들이 모두 모였을 때 사촌 아우에게 관복을 갖추어 입히고 예식을 익히도록 했다. 그가 옛 생각에 젖어 눈물이 그렁그렁하여 떨어지려는 것을 보니, 최흥원도 목이 메었다. 종 10명과 말 4필이 혼례 행사 준비를 마치고 대기하고 있었다. 5일 아침 일찍 밥을 먹은 뒤에 혼례 행차를 꾸려 보냈다. 3월 6일에는 흐리다가 아침부터 가랑비가 내렸다. 혼례가 있는 날인데, 종일 비가 크게 쏟아져 한탄스러웠다. 군약이 떡, 과일, 생선, 고기를 마련해서 왔다. 임시 거처에 머무는 최흥원을 위로하기 위한 것이었다. 최흥원은 두터운 정의에 고마움을 느꼈다. 다음 날에는 마을의 여러 일족이 맛난 떡과 좋은 고기를 많이 장만하여 더부살이하는 최흥원에게 대접했다. 최흥원은 마을 주민들의 따뜻한 호의에 고마움을 넘어 오히려 부끄러움을 느꼈다. 3월 8일 새벽에 비와 눈이 번갈아 내렸다. 이상기후였다. 혼례 절차를 끝내고 돌아오는 중일 것인데, 짓궂은 날씨 때문에 또 마음에 걸렸다. 낮에 막내아우가 종들을 거느리고 먼저 돌아왔다. 그들이 접대해 준 것을 들어 보니 많이 군색한 거 같았는데, 이는 가난한 형편 때문으로 간주했다. 3월 9일 흐리다가 오후에 갰다. 사람들이 말하기를, 산골짜기에 눈이 한 자 가까이 쌓였다고 했다. 해가 질 무렵 사촌 아우의 신행이 무사히 돌아왔다. 그의 옷과 이불이 기대 이상이었다. 3월 10일에는 문중 사람들을 초대해서 사촌 아우의 처가에서 보낸 음식을 나누어 먹으며 즐겁게 보냈다. 심부름꾼을 돌려보낼 때 최흥원도 정성껏 음식을 장만해서 보냈으나, 너무 보잘것없어 부끄럽다는 말을 전했다. 4월 2일, 처가에서 사촌 아우를 데리고 가려고 심부름꾼을 보내서, 아우가 처가로 길을 떠났다. 4월 7일에는 묘동에서 빌린 혼함을 돌려주었다. 몇 달에 걸친 혼인과 관련된 의례도 무사히 끝났다. -

조선 후기 중앙관청의 숨은 실세, 경아전

- 기록자료

- 정치

는 양란 이후 경제가 활성화되고 시장이 발달하면서 돈을 버는 부자가 늘어났고, 이와 함께 신분제는 느슨해졌다. 노비층에서도 경제력을 바탕으로 신분 상승을 꾀했고, 과거를 통해서 관직에 진출하려는 시도도 넘쳐났다. 하지만 한정된 관직 자리로 인해 실직이 아닌 액외 인원이나 출신 등 다양한 형태의 관직 자리도 생겼다. 실력과 능력이 있음에도 관직 진출이 어려웠던 층에서는 겸인이라는 새로운 출구를 모색했다. 고위 재상가나 명사 집안을 드나들면서 중앙의 고급 정도를 접할 수 있고, 생계를 마련할 수 있으며 헌신도에 따라서 경아전으로 진출할 기회도 가질 수 있었다. 한편 늘어난 양반층과 함께 중앙정계에서는 당파의 경쟁도 더욱 치열해졌다. 따라서 같은 당색을 중심으로 정권을 장악하고 유지하기 위해서는 그만한 인력과 자본이 필요했다. 서울의 양반가나 대갓집의 겸인, 청지기는 어느 정도 실력과 능력을 갖춘 인물이 많았고, 이들은 같은 당파 그룹에서 인적 자본이 될 수 있었다. 경아전직을 통해 행정운영뿐 아니라 경제권, 정보를 확보할 수 있는 최적의 방법이었다. 주공과 겸인은 정치적, 경제적 윈윈 관계를 공유했다. 겸인의 입장에서는 생계를 보장받고 성장할 수 있는 출구 전략으로 활용될 수 있었다. 하지만 주공의 권력 부침에 따라 동요할 수밖에 없는 구조였기 때문에 중앙정계의 변화에 관심을 두고 때에 따라서는 주공을 바꿔 가면서 생존, 성장해 나갔다. 경아전이 이들 겸인들로 채워지면서 조선 전기의 관료-향리층의 네트워크 구조는 파괴되었고, 주겸 관계라는 특수한 사적 관계가 중앙관청에서의 공적 관계와 중첩되면서 법의 경계를 허무는 결과를 가져왔다. 이미 다양해지고 복잡해진 사회구조를 법 규정이 따라가지 못했고, 조선 정부는 국초부터 이어온 국가통제를 고집하면서 그 괴리가 더욱 확대되었다. 따라서 주겸 관계의 경아전 구조도 비리로 점철될 수밖에 없었던 것이다. -

조선 후기 중앙관청의 숨은 실세, 경아전

- 기록자료

- 정치

도, 인적 네트워크가 서로 균형을 유지하며, 인맥으로 인한 과도한 폐단을 방지하는 것이 조선의 국가체제 운용의 중요한 요령이었다. 조선 후기에는 급격한 사회 변동과 함께 사적 경제가 발달했다. 이에 따라 국초부터 계속되었던 국가통제에서 벗어난 다양한 유통과 상업망이 생겼다. 지방에서 분화된 층들이 대거 도시로 몰려들면서 도시가 발달했다. 특히 서울은 소비의 도시이자 모든 산물이 집중되고 인물과 경제력이 가득한 도시가 되었다. 여기에 신분제도 변화하여 신분 상승과 함께 양반층의 확대를 가져왔다. 따라서 기존의 네트워크에 큰 변화가 생겼다. 조선 후기 관료-향리층의 네트워크에 가장 큰 변화가 바로 주겸 관계를 기반으로 한 경아전층이었다. 조선 전기 경아전은 전 지역을 대상으로 3년에 한 번씩 취재를 통해 선발해서 충원하는 방식이었다. 하지만 적체 인원이 늘어났고, 이를 해결하기 위해 군역으로 돌리는 등의 방안이 결정되었다. 두 차례의 큰 전란으로 인해 인적 손실이 심각했고, 경아전의 부족 사태가 발생하여 경아전의 충원 방식에 대폭 변화를 가져왔다. 각 관청의 책임자가 서리 선발권을 가지고 그 대상은 서울 주민으로 한정하게 되었다. 이런 방식이 조선 후기 양반층의 확대와 당파 간의 정치 쟁탈이 심해지는 현상과 맞물리며 겸인이란 존재가 부각되었다. 그저 대갓집에서 청지기 역할을 했던 겸인이 중앙관청의 행정조직 속으로 파고든 것이다. 겸인과 주공의 관계는 전적으로 사적인 관계이다. 하지만 이들이 경아전으로 차출되면서 주공가와의 사적 관계와 관청 상급자와 서리의 공적 관계가 중첩되었다. 여기에 늘어난 양반, 당파싸움이 치열해지면서 경아전, 하인 자리조차 당파 간의 경제 이권 쟁탈전으로 비화되었다. 겸인 개개인은 주공가의 권력 부침에 따라 불안정한 신분이었고, 어떤 당파가 권력을 잡느냐에 따라서도 겸인들의 위치는 불안했다. 하지만 겸인 신분은 자의적인 선택이었고, 주공가와의 결별 혹은 다른 주공의 겸인으로 옮기는 것 또한 겸인의 선택이었다. 불안정한 상황의 대비책으로 경아전 자리의 유지 전략은 치열했다. 더 풍족하고 권력 있는 관청의 서리 자리를 차지하기 위해 주공을 동원하는 것은 기본이었고, 모함이나 사기, 위조 등 각종 비법을 동원하여 쫓아낸 자리를 차지하기도 했다. 주겸 관계에서는 겸인의 헌신적인 노력이 필요했다. 이에 맞춰 주공은 경아전 자리로 경제력을 보장해 주었고, 그들을 통해 주공은 각종 정보 및 경제력 확보에 기반을 마련했다. 이런 네트워크는 단순히 재상가, 권력가와 겸인 관계만이 아니다. 같은 당색의 관료들, 겸인들 간의 관계, 경아전과 지방의 아전의 네트워크, 중앙관청에 드나드는 다양한 공인, 상인들의 조직, 유통망 등 복잡다단한 네트워크가 증가했다. 중앙관청의 서리로서 네트워크 확장이 가능했고, 여기에 주공은 그들의 연결망도 활용할 수 있었다. 조선 후기 이런 상황은 주겸 관계를 기반으로 한 경아전 충원 방식, 행정운영이 법과 제도보다는 권력에 따라 결정되는 부패 상황으로 인식될 수밖에 없었다. 중앙정부에서는 여전히 국가통제 속의 유통망이나 네트워크를 고집했지만 이미 조선 후기 사회는 국가통제를 벗어난 다양한 유통망과 신분 상승으로 양반층이 확대된 반면, 법과 제도보다는 이를 벗어나 유연성이 과도하게 노출되었다. 경아전이라는 공적 관계와 겸인이라는 사적 관계가 함께 작용되는 상황은 조선 후기에 대대로 이어지는 구조와 관행이 고착됨과 동시에 다양한 네트워크가 증가하고 당파 간의 경쟁이 심화되어 벌어진 사회의 한 단면이다. -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

- 기록자료

- 경제

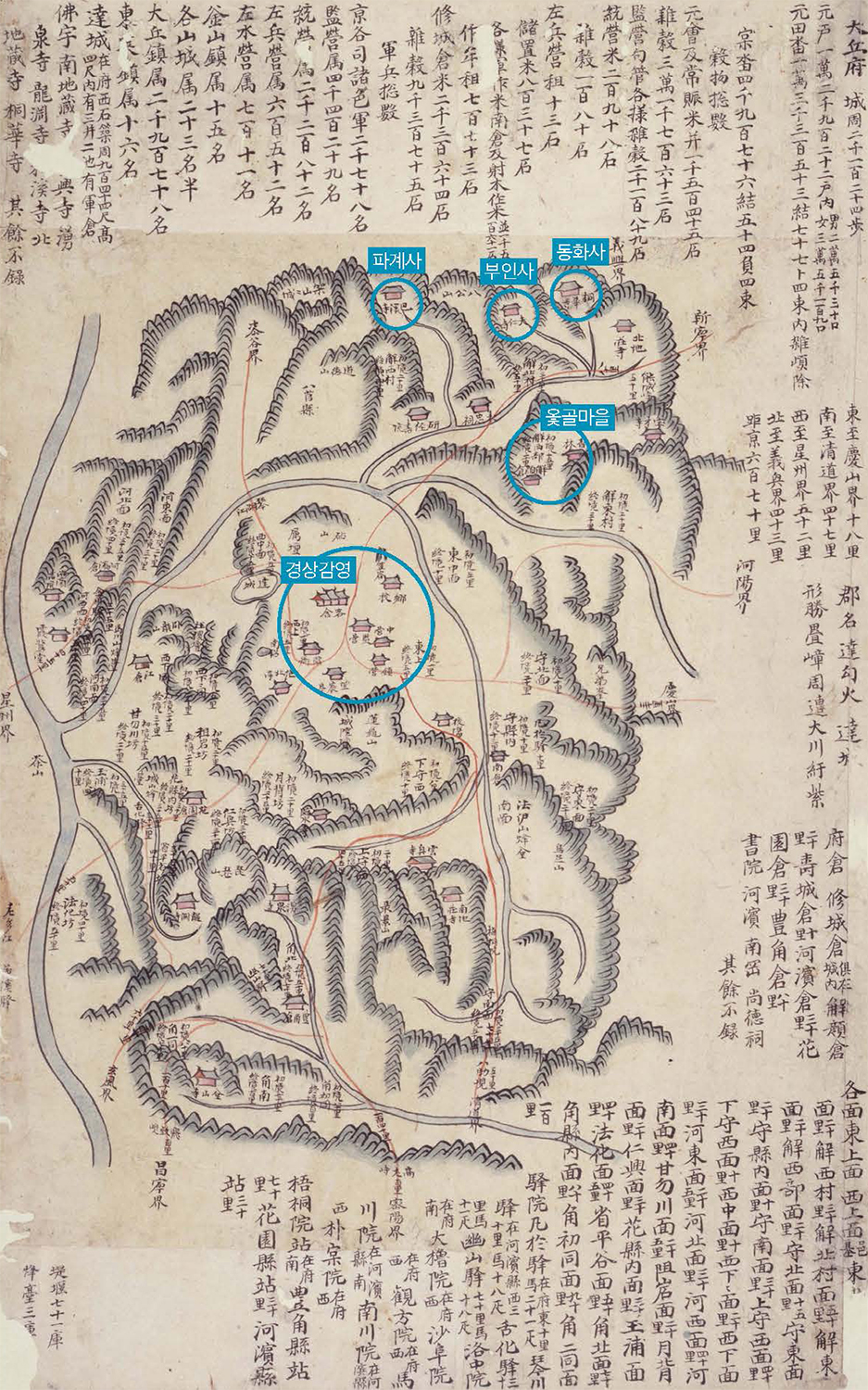

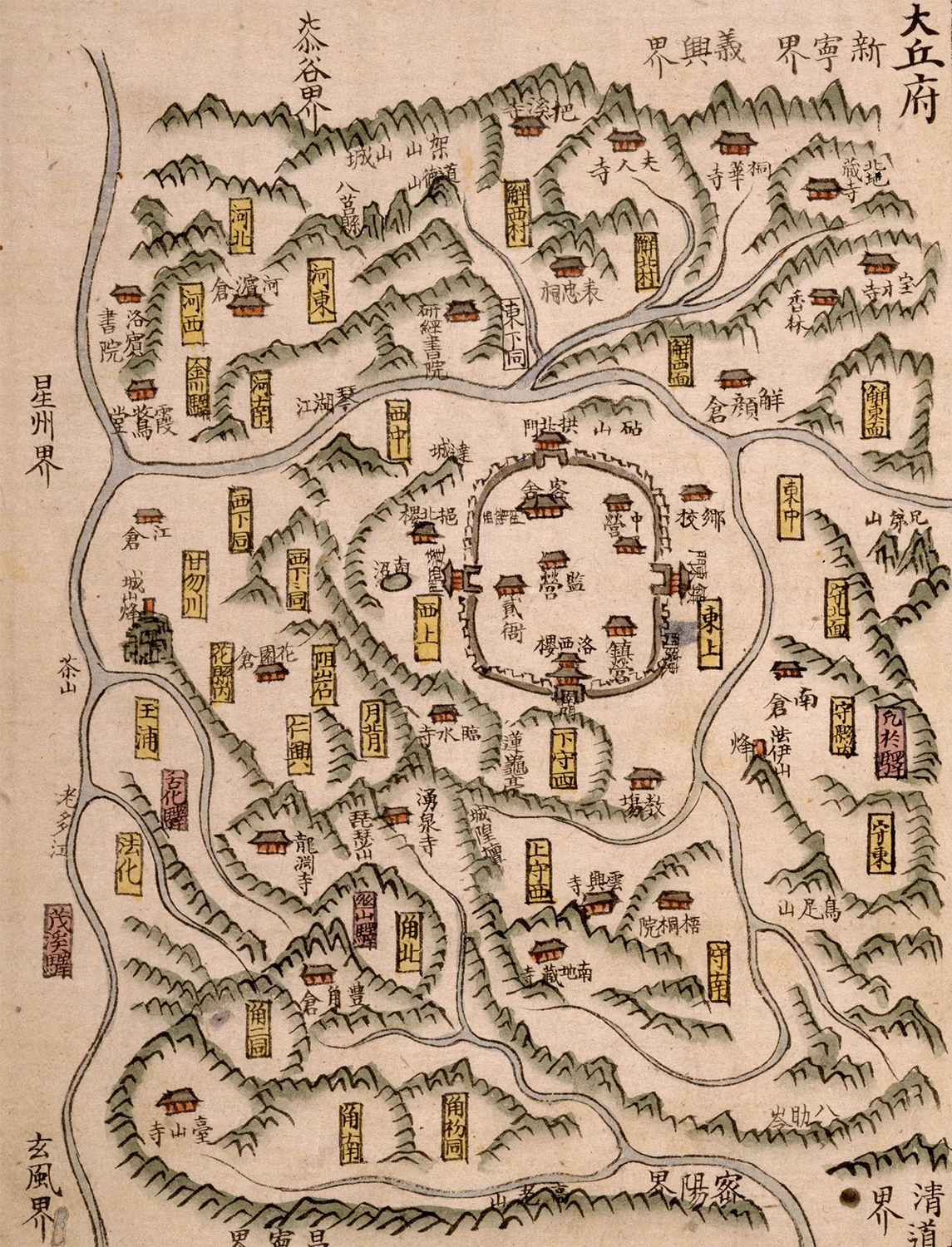

들어가는 말 집의 역할과 남성의 가사활동 가족은 오랫동안 남녀의 결합에서 시작되었다. 가족이 생활하는 물리적 정서적 공간을 집이라고 한다. 집을 유지하고 가족을 부양하기 위해서는 남녀가 일정한 역할을 해야 한다. 그것은 집 안의 가사활동과 집 밖의 사회활동으로 이루어진다. 지금까지 가사활동에 대해서는 긍정적이든 부정적이든 여성의 역할에 초점을 맞춰 접근한 글이 다수를 이루었다. 이 글에서는 남성의 가사활동에 주목하고자 한다. 그렇다고 남성을 대변하는 글은 아니다. 가사활동은 남녀의 고정된 역할이 아니라 시기별로 모습을 달리한다. 가사활동에는 남성과 여성의 주체적 욕망과 기대 및 국가와 사회의 이데올로기가 상호작용하기 때문이다. 어느 시대이든지 가족 구성원은 각자가 맡은 역할 속에서 협조하는 가운데 공존이 가능하다. 이러한 모습을 제도나 관념이 아니라 실제의 역사를 통해 보려고 한다. 현대에는 전통시대에 비해 사회의 역할이 확대되었고 집은 사적인 영역으로 축소되었다. 자본주의의 영향이 커지고, 그에 따른 사회적 성취와 가족부양을 위한 경제적 자원을 획득하기 위한 욕망이 커진 것과 어느 정도 관련이 있다. 사회에서 가족공동체를 유지하기 위한 자원을 획득하는 가운데 가사활동의 범위와 양도 전통시대에 비해 줄어들었고 가사활동에서 남녀의 고정적인 성 역할도 축소되어 가는 추세이다. 조선시대의 집은 가족공동체를 유지하기 위한 자원을 자급자족하거나 일부는 선물이나 부조 등으로 보충했다. 집은 생활의 공간이자 생산의 공간이자 사회화의 공간이다. 유교가 국교였기 때문에 집은 조상신을 모시는 종교의 공간이기도 하다. 조선시대의 집은 사적인 영역과 사회적인 영역이 공존한다. 오늘날에 비해 집의 역할과 기능이 훨씬 복잡하다. 16세기 이후 양반 가옥은 안채와 바깥채로 구성되기 시작했다. 여성은 안채를 중심으로 일했고, 남성은 사랑채를 중심으로 활동했다. 이들은 서로의 역할을 존중하는 가운데 부부유별을 실천했다. 여성의 역할이 임신과 출산, 음식과 의복 마련 등 가족의 생존과 관련된 것에 집중된 반면 남성은 가족의 생존과 더불어 집의 사회적 역할과 기능을 함께 수행했다. 따라서 남성의 집안 경영과 가사활동에는 사적인 영역의 활동뿐만 아니라 집의 사회적 기능도 포함된다. 조선시대 양반 남성을 대상으로 한 연구는 대체로 정치인, 관료, 사상가, 학자, 지주 등의 관점으로 접근했다. 특히 철학적 관점의 남성은 성리학적 가치관을 실천하는 가운데 학문과 도덕적 완성을 지향하는 고상한 존재로 인식되기도 했다. 양반이 수기치인을 주요한 덕목으로 여기며 스스로 더욱 완성된 존재를 지향하고자 한 측면이 있지만, 이들은 생활 현장을 외면하지 않았다. 이러한 사실은 퇴계 이황, 다산 정약용을 비롯한 여러 인물을 통해 밝혀기도 했다. 양반은 유학을 공부하는 인문학자이자 농업을 경영하는 지주로, 국가 경영, 향촌 경영, 집안 경영의 주체가 될 수 있다. 정치, 관직, 학문, 향촌 활동을 하는 모습과 더불어 생활의 현장인 집에서의 역할이 함께 조명되어야 양반 남성에 대한 실체적이고 온전한 복원이 가능할 것이다. 남성의 가사활동에 주목해야 하는 이유이다. 집에서 이루어지는 살림살이와 관련된 다양한 활동을 가사활동으로 정의할 수 있겠다. 가사활동은 역사성을 가지기 때문에 시대별로 그 내용과 범주는 다르다. 조선은 성리학이 지배하는 사회였다. 성리학의 작동 양상은 국가, 향촌, 집 등을 통해 다층적으로 살펴볼 수 있지만, 집은 성리학의 이념을 실천하는 구체적 현장이기도 했다. 집에서 가사활동이 어떻게 분배되는지 살펴보는 것은 성리학의 실현 여부와 작동 양상을 알 수 있는 하나의 창이기도 하다. 조선시대를 들여다볼 수 있는 자료로는 조선왕조실록, 승정원일기 등의 관찰자료를 비롯하여 개인이 남긴 문집, 고문서, 일기 등이 있다. 이 가운데 개인의 일상을 시간의 흐름을 따라 미시적으로 잘 보여 주는 자료는 일기이다. 양반 가운데 일기를 남긴 인물이 상당수 있으며, 수십 년 혹은 몇 대에 걸쳐 쓴 일기가 고스란히 남아 있기도 하다. 수십 년간 작성한 생활일기는 양반이 집안을 어떻게 경영했고, 남성의 가사활동 내용은 무엇이었는지, 주인공의 시선을 따라 미시적으로 살펴보기에 안성맞춤인 자료이다. 2,000년 이후 고문서나 일기자료를 통해 양반 남성의 사생활이나 일상 및 살림하는 남성에 대한 논문과 대중서가 나오기 시작했다. 이는 법제적 연구와는 달리 가장의 역할을 확인했고, 가사노동, 자녀 양육, 가족 돌보기에 주목하는 남성의 모습을 일부 복원했다. 이 책은 필자가 최흥원이 50여 년 동안 기록한 생활일기인 『역중일기』를 통해 조선 후기 남성의 가사활동과 그 의미에 대해 논문으로 작성한 것을 수정 보완한 것이다. 살림살이하는 남성의 모습이 역사의 수면 위로 올라왔지만, 집안의 경영과 가사활동의 구체적인 양상을 시간의 흐름 속에서 살펴본 글은 드물다. 지금부터 50여 년 동안 가사활동에 충실했던 남성, 18세기의 대구 양반 최흥원을 만나러 가자. 【그림 1】 《해동지도》, 〈대구부지도〉, 서울대학교 규장각 -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-- 기록자료

- 경제

골에 정착한 이후 가계는 위남(衛南, 1611-1662) → 경함(慶涵, 1633-1699) → 수학(壽學, 1652-1714) → 정석(鼎錫, 1678-1735) → 흥원으로 이어졌다. 【그림 2】 올곶 전경 최흥원의 아버지는 최흥원의 나이 31세(1735)에, 어머니는 최흥원의 나이 61세(1765)에 세상을 떠났다. 최흥원의 아우로는 재열(再悅, 생몰 미상), 흥점(興漸, 1709-1771), 흥건(興建, 1712-1769), 흥후(興厚, 1717-1799)가 있다. 첫째 아우는 이른 나이에 사망하여 일기를 쓸 당시에 최흥원을 포함하여 형제는 4명이었다. 최흥원은 17세(1721)에 절도사를 역임한 밀양 출신의 손명대의 딸과 혼인했다. 부인과의 사이에 2남 1녀를 두었는데, 부인은 최흥원의 나이 36세(1740)에 사망했다. 첫째 아들은 주진(周鎭, 1724-1763)으로, 최흥원보다 무려 23년 일찍 사망했고, 둘째 아들은 돌이 지난 1741년에 죽었다. 딸은 칠곡 석전(石田)의 이경록(李經祿)과 혼인했다. 최흥원은 18세(1722)에 생원 초시에 합격했지만, 관직으로 나아가 입신양명으로 가문의 위상을 높이는 대신 학자로서 소양을 키우고 후학을 양성하는 데 치중했으며, 옻골 최씨가 영남 퇴계학파의 주류로 편입되는 데 커다란 역할을 했다. 부양가족의 생계유지와 가문의 정체성 확립에도 기여했다. 그는 아버지를 이어 집안을 경영하는 가운데 개인의 일상뿐만 아니라 집안의 크고 작은 사건을 책력 위에 자세하게 기록했다. 일기는 31세(1735)에 아버지의 병이 위독하던 때의 일을 기록한 것으로 시작한다. 하지만 일기를 본격적으로 쓴 것은 33세(1737)부터이며, 82세(1786)에 사망하기까지 50여 년간 꾸준하게 일기를 썼다. 현재 남아 있는 『역중일기』는 최흥원이 책력 위에 직접 쓴 것을 나중에 옮겨 베낀 것으로, 모두 4권이다. 옻골 경주 최씨 종중에 전하며, 현재 한국국학진흥원 웹사이트(https://diary.ugyo.net/)를 통해 원문 이미지와 탈초본이 제공된다. 2021년에는 일기의 국역본이 간행되었다. 책력을 베껴 옮기거나 후대에 전해지는 과정에서 내용의 교정, 수정, 삭제 등이 있었지만, 일기에 담긴 풍부한 내용은 이미 사료로서 충분한 가치가 있다. 【그림 3】 『역중일기』 권1, 한국학진흥원1735년 3월부터 4월 17일까지의 내용 일기에는 다양한 인물이 등장한다. 최흥원을 중심으로 어머니, 아우, 아들, 손자, 조카, 숙모와 사촌들, 대구의 지묘(智妙), 종지(宗旨), 내동의 여러 일족, 대구 원북(院北)[현재 대구 서구 원대동] 외가의 외숙부와 조씨 사촌들, 밀양 죽서(竹西) 처가의 장모와 손씨 처남들, 안동 하회의 누이동생과 매부 및 풍산 류씨 사람들, 아들 주진의 처가인 풍산 류씨 집안사람들, 현풍의 사촌누이와 곽씨 조카들, 칠곡 석전의 고모와 이씨 사촌들 및 딸과 사위, 둘째 제수씨의 친정인 안동 법흥(法興) 고성이씨 집안사람들, 셋째 제수씨의 친정인 의령 신반(新反)의 안동 권씨 집안사람들, 막내 제수씨의 친정인 경주 하곡(河曲)의 오천 정씨 집안 사람들, 사촌 제수씨의 친정인 구미 오산(吳山)의 인동 장씨 집안사람들, 그리고 최흥원이 거느린 종과 일꾼 등이다. 일기에는 이들의 일상을 배경으로 최흥원이 교유했던 인물과 최흥원의 집을 방문한 인물들과의 이야기 및 최흥원이 겪고 들은 사건들이 시간순으로 꼼꼼하게 기록되어 있다. 최흥원은 자신이 경험하거나 알고 있는 사실을 빠짐없이 기록하고자 했으며, 빠트린 것은 나중에라도 기록했다. 일기에 등장하는 인물은 최흥원과 어떤 사이고, 이름은 무엇인지 가능한 객관적으로 기록하고자 했다. 일기는 단순히 최흥원 개인의 사적이고 내밀한 기록이 아니라 공적인 성격이 반영되었기 때문이다. 일기에는 ‘기록해야 한다는 의식’이 강하게 작동하고 있다. 그렇다고 무미건조한 사건의 기록만은 아니다. 50여 년 동안 겪은 무수한 기쁨과 슬픔 및 뜻대로 되지 않는 세상살이에 대한 회한이 객관적인 기록 사이사이에 잘 스며 있다. 최흥원이 기록에 충실한 것은 집을 경영하는 가장의 역할 가운데 하나로 볼 수 있다. 조선 후기의 몇몇 일기는 대를 이어 작성하며, 그 가운데는 가장이 집안일과 일기 쓰기를 자녀에게 맡긴 경우도 있다. 최흥원은 아들이 일찍 죽고 손자도 어려서 집안일을 물려주지 못한 가운데 죽는 날까지 일기를 작성했다. 67세(1771)부터 82세(1786)의 일기는 빠진 달도 있고 이전의 기록에 비해 내용도 소략한데, 이는 기력이 쇠하여진 것과도 연관이 있을 것이다. 최흥원은 죽을 때까지 가장의 역할에서 자유롭지 못했으며, 집안일의 기록에도 최선을 다했다. -

왕의 비서실, 승정원 사람들과 승정원일기

왕의 비서실, 승정원 사람들과 승정원일기- 기록자료

- 정치

허지, 문화재청 국가문화유산포털에서 전재 1456년(세조 2), 단종 복위운동을 주도한 사육신의 핵심 인물로, 충신의 대명사로 지칭되는 성삼문(成三問, 1418-1456). 그런데 성삼문이 수양대군(首陽大君)에게 옥새를 전해 주는 임무를 맡은 승지였다는 사실을 아는 사람은 많지 않다. 어떤 사연이 있었던 것일까? 세종에게 최고의 총애를 받았던 성삼문은 문종과 단종을 보필하며 『세종실록』, 『역대병요(歷代兵要)』의 편찬 등 주요 사업을 수행하며 큰 역할을 했다. 특히 어린 단종을 부탁한 문종의 유명(遺命)은 성삼문에게 가슴 깊이 파고들었다. 그러나 성삼문의 인생은 1453년(단종 1) 10월 10일에 일어난 계유정난(癸酉靖難)으로 말미암아 큰 전환을 맞이하게 된다. 1453년, 성삼문이 좌사간(左司諫)으로 있을 때, 수양대군이 황보인(皇甫仁)·김종서(金宗瑞) 등을 죽이고 정권과 병권을 잡았다. 정변의 성공으로 수양대군은 영의정 이하 모든 권력을 차지했지만, 여전히 왕은 단종이었다. 수양대군은 김종서나 황보인의 빈자리를 채울 수 있는 젊고 명망 있는 관리로 성삼문을 주목했다. 성삼문은 수양대군에게 세종 대부터 함께 중요한 국책 사업을 해 온 동료이기도 했다. 성삼문이 계유정난에 직접 가담하지는 않았지만, 수양대군은 그에게 정난공신(靖難功臣) 3등의 칭호를 내리면서 포섭하려 했다. 성삼문은 이를 사양하는 상소를 올렸지만 결국 공신에 책봉되었다. 단종이 여전히 왕인 정국이었기에 성삼문의 관직 생활도 계속되었다. 1454년(단종 2)에 성삼문은 집현전의 부제학이 되었고, 예조참의를 거쳐, 1455년(단종 3)에는 예방승지(禮房承旨)가 되었다. 그러나 예방승지는 성삼문에게 가혹한 운명을 예고하는 직책이었다. 1455년 윤6월, 수양대군의 압박 속에서 단종이 상왕으로 물러나던 날 성삼문은 수양대군에게 왕위를 상징하는 옥새를 전해 주는 비서의 자리인 예방승지 직책에 있었다. 훗날 죽음으로 대항한 상대에게 옥새를 주는 임무를 수행했던 것은 성삼문의 기구한 운명으로밖에 풀이할 수 없을 것 같다. 【그림 9】 경복궁 경회루, 문화재청 국가문화유산포털에서 전재 『연려실기술(燃藜室記述)』에서는 “세조가 선위를 받을 때, 자기는 덕이 없다고 사양하니, 좌우에 따르는 신하들은 모두 실색하여 감히 한마디도 내지 못하였다. 성삼문이 그때 예방승지로서 옥새를 안고 목놓아 통곡하니, 세조가 바야흐로 부복하여 겸양하는 태도를 취하다가 머리를 들어 빤히 쳐다보았다”라고 하여 두 사람의 갈등을 예고하고 있다. 이어서 “박팽년(朴彭年)이 경회루 못에 임하여 빠져 죽으려 하매, 성삼문이 기어이 말리며 말하기를, ‘지금 왕위는 비록 옮겨졌으나, 임금께서 아직 상왕으로 계시니, 우리가 살아 있으니 아직은 일을 도모할 수 있다. 다시 도모하다가 이루지 못하면 그때 죽어도 늦지 않다’ 하매, 박팽년이 그 말을 따랐다”라고 하여 성삼문과 박팽년이 처음 거사를 도모한 상황을 기록하고 있다. 직책상 수양대군에게 어쩔 수 없이 옥새를 전달했던 성삼문, 그러나 옥새를 전달하는 운명과는 별도로, 그의 마음은 새로운 왕(세조)에게 향하지 않았다. 성삼문은 집현전에서 동문수학했던 박팽년, 하위지, 이개, 유성원 등 뜻이 맞는 동지들을 규합하기 시작하였고 1456년, 상왕인 단종 복위운동을 주도해 나갔다. 성삼문의 상왕 복위운동은 김질(金礩)의 밀고로 인하여 사전에 발각되었고, 성삼문은 세조 앞에 끌려왔다. 그런데 “세조가 곧 여러 승지를 불러들여 성삼문을 결박하고 심문하였다”라는 기록에서 볼 수 있듯이 한때는 성삼문의 동료였던 승지들로 하여금 그를 심문하게 한 모습도 묘한 아픔을 자아낸다. -

왕의 비서실, 승정원 사람들과 승정원일기

왕의 비서실, 승정원 사람들과 승정원일기- 기록자료

- 정치

근본적인 변화를 가져왔다. 근대 일본의 내각제를 모방하여 궁내부, 의정부의 이부와 내무·외무 등 팔아문을 설치하고 관제를 대폭 개정하였다. 이때 승정원은 궁내부에 부속되어 승선원으로 개칭되었으며, 도승선, 좌승선, 우승선, 좌부승선, 우부승선 각 1명과 기주관(記注官), 기사관(記事官), 주사(主事) 각 2명을 두어 왕명의 출납과 일기 기록의 임무를 맡게 하였다. 『승정원일기』의 명칭 또한 『승선원일기』로 바뀌었다. 1894년 10월에는 승선원을 폐지하고 궁내부 대신이 왕명의 출납을 대신하면서 『궁내부일기』가 작성되었고, 1895년(고종 32) 4월, 궁내부에 비서감을 설치하면서 다시 『비서감일기』로 명칭이 바뀌었다. 1895년 11월에는 비서감을 비서원으로 개칭하면서 『비서원일기』가 나타났다가, 1905년, 비서원을 다시 비서감으로 개칭하면서, 『비서감일기』로 환원되었다. 그러나 1907년, 궁내부 관제가 대폭 축소되어 비서감이 폐지되고, 비서감의 기록 기능을 규장각에서 담당하면서는 『규장각일기』가 작성되었다. 1894년 이후 이처럼 다양한 명칭의 『승정원일기』가 나타나는 것은 근대사 이후 왕실 비서실 기능의 거듭되는 변화와도 궤도를 같이한다. 국왕을 정점으로 하는 정상적인 왕권 행사가 큰 제약을 받았고 이것이 비서실인 승정원의 기능에도 그대로 적용되었음을 보여 주는 것이다. 그러나 한편으로 『승정원일기』를 계승한 이러한 자료들은 『고종실록』과 『순종실록』이 일제의 의도에 따라 편찬되면서 『조선왕조실록』의 정통성을 상실하고 기록이 소략한 실정에서 19세기 후반 이후 국가의 공식 기록으로서 그 부족분을 상당히 메울 수 있다고 여겨진다. 『승정원일기』의 다양한 명칭은 결국, 격동의 시기를 겪으면서 여러 차례 관제 변화를 겪은 근대사의 모습이 『승정원일기』의 제목에도 압축적으로 반영되었음을 보여 준다. 그러나 역사의 격동 속에서도 조선시대 승정원의 기록은 그대로 이어져, 『승정원일기』는 총 3,243책의 모습으로 우리에게 남아 있다. 『조선왕조실록』이 조선의 역대 왕의 기록이 단절됨 없이 꾸준히 정리된 기록이라는 점에서 세계적인 가치를 지닌 것처럼, 『승정원일기』 또한 인조 대 이후에 한정되기는 하나, 288년간의 역사 기록이 단절됨 없이 기록되어 있다. 그리고 이를 가장 방대한 분량으로 정리하고 있다는 점은 전통시대 기록문화의 우수성을 한층 돋보이게 한다. 【표 1】 『승정원일기』의 국보 지정 내역 -

왕의 비서실, 승정원 사람들과 승정원일기

왕의 비서실, 승정원 사람들과 승정원일기- 기록자료

- 정치

극적인 감동으로 다가오는 말이다. 그럼 이 말씀의 출처는 어디에서 나왔을까? 바로 『승정원일기』이다. 1631년(인조 9) 4월 5일, 인조가 이원익(李元翼)을 소견한 자리에서 다음과 같은 대화를 주고받았음이 나타난다. 상이 이르기를, “전조가 병력이 강성하여 적을 토벌하는 것은 어렵지 않았지만, 내란이 연달아 일어났으니 참으로 경이 우려했던 것과 같다” 하였다. 이원익이 아뢰기를, “소신의 소견으로는, 고(故) 통제사(統制使) 이순신 같은 이는 쉽게 얻을 수 없습니다. 요즘에는 이순신과 같은 자를 보지 못하였습니다” 하였다. 상이 이르기를, “왜란 당시에 이순신 하나밖에는 인물이 없었다” 하니, 이원익이 아뢰기를, “이순신의 아들 이예(李䓲)가 현재 충훈부도사로 있는데 그도 얻기 어려운 사람입니다. 왜란 때에 이순신이 곧 죽게 되자 이예가 붙들어 안고서 흐느꼈는데, 이순신이 ‘적과 대적하고 있으니 삼가 발상(發喪)하지 말라’고 하였습니다. 이에 이예는 일부러 발상하지 않고 아무 일도 없었던 듯이 전투를 독려하였습니다” 하였다. ―『승정원일기』 32책(탈초본 2책), 인조 9년(1631) 4월 5일 이어서 인조는 인재 천거에 깊은 관심을 가지고 대화를 이어 갔다. “옛 대신들은 필히 인재를 얻어 천거하였다. 경도 쓸 만한 인재를 천거하겠는가?” 하니, 이원익이 아뢰기를, “이순신 같은 사람이 있다면 천거할 수 있겠지만 신은 병으로 몇 해 동안 칩거하여 사람들과 접하는 일이 드무니, 어찌 누가 쓸 만한지를 알아서 천거하겠습니까. 선묘조(宣廟朝)에 신은 이순신의 훌륭함을 알았기 때문에 그를 천거하였는데 통제사로 등용되었습니다. 그런데 비국(備局)에서 다시 원균(元均)을 천거하여 통제사로 의망(擬望)하자, 신이 치계(馳啓)하여 이순신을 체차하고 원균으로 대신하면 틀림없이 일이 잘못될 것이라고 하였습니다. 그렇게 재삼 아뢰었으나 비국에서는 끝내 이순신을 체차하였습니다. 원균이 패배한 뒤에 다시 이순신으로 하여금 대신 군대를 이끌게 하였으나 대세가 이미 기울어 결국 패하고 말았으니, 지금까지도 이 일을 생각하면 울분을 가눌 수가 없습니다.” ―『승정원일기』 32책(탈초본 2책), 인조 9년(1631) 4월 5일 위의 기록에서 이원익이 선조 대에 이순신을 천거한 사실과 더불어, 원균을 삼도수군통제사로 천거한 부분에 대해서는 울분을 가눌 수 없다고 하였음이 나타난다. 인조와 이원익의 대화가 『승정원일기』에 정리되는 과정에서, 이순신 장군의 마지막 말이 기록되었고, 이후에도 계속 이어지면서, 지금까지도 우리에게 큰 울림을 주고 있다. 【그림 18】 『승정원일기』, 32책, 인조 9년 4월 5일 무신, 서울대학교 규장각한국학연구원 소장 【그림 19】 남해 관음포 이충무공 전몰 유허 이락사문, 문화재청 국가문화유산포털에서 전재 -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-- 기록자료

- 경제

도착했다. 선물 가운데는 호의로 베푸는 물건뿐만 아니라 최흥원의 형편이 좋지 않아 챙겨준 것도 있었다. 인동 할아버지가 지동에서 와서 말하길, 종여 씨가 최흥원의 보리 사정이 군색하면 도와줄 뜻이 있다고 전했다. 그의 뜻은 받들 만하나 받을 만한 명분이 없어서 최흥원은 고민스러웠다. 선물도 명분이 있을 때만 받았다. 입석에서 최흥원에게 빌린 돈 6냥을 보내고 어물도 보냈는데, 어물은 명분이 없는 물건이어서 최흥원은 다시 입석으로 보낼 예정이었다. 문병 시 가져오는 물건은 더욱 고마울 때가 많았다. 둔곡 형제가 병문안을 와서 어머니께 필요한 묵은 좁쌀을 주었다. 율곡에 사는 일족이 숭어 몇 마리를 보내 주어 어머니께 올리기도 했다. 어머니의 병환 중에 류상일이 마른 백합 1꼬치를 가지고 왔는데, 어머니께 드리기에 좋아서 최흥원은 매우 고마워했다. 다음날 류상일이 돌아가서는 다시 꽃무늬가 있는 대지팡이를 보내 주어서, 어머니께 드렸다. 서울에 사는 친척은 연말 즈음 임금이 신하에게 주는 납약(臘藥)을 구해 보내기도 했고, 이창좌는 매를 가지고 가서 꿩 4마리를 잡아 왔다. 역시 고마웠다. 지방관들도 수시로 최흥원에게 선물을 주었다. 지방관을 역임하는 지인들도 선물을 보냈다. 처남인 진도 수령이 옷 한 벌, 인두와 가위 각각 하나, 여러 가지 빗 10개를 선물로 주었다. 아이의 신발 2켤레를 보내기도 했으며, 새로 간행한 『소학』 8책과 편지지 40폭 및 어머니께 드릴 선물도 주었다. 울산 부사가 어물과 빗접[梳貼]을 가지고 왔고, 진해 현감이 편지지 20장을 보내기도 했다. 최흥원은 울산 관아에서 백합과 전복 등의 어물을 보내온 것에 대해 두터운 정의를 느꼈다. -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

- 기록자료

- 경제

어서 아마도 모양새가 없을 같기에 재사(齋舍)의 돈을 보내어 하양 저자에서 바닷물고기를 사도록 했다. ―1749년 10월 8일, 9일 제수가 부족하여 오늘 또 시장으로 조기 30여 마리를 사러 보냈다. ―1760년 10월 7일 흥록이 제수로 쓰기 위하여 부중 시장에서 송아지를 샀다. ―1770년 8월 12일 최흥원은 제수 마련을 위해 대구부 시장, 하양 시장, 자인 시장 등에 심부름꾼을 보내, 송아지, 소고기, 생선, 전복, 과일 등을 구해 오도록 했다. 비교적 경제적 여유가 있었음을 알 수 있다. 묘제를 지내기 위해 대구부 시장에서 제수용 소고기를 구입하도록 했으나, 양이 적어서 다음 날 하양 시장에 종을 보내 생선을 사서 제수에 보태기도 했다. 숙부의 기제사에 쓸 소고기를 대구부 시장에서 사도록 했는데, 그때 소를 잡지 않아서 대신 해안 시장에서 돼지고기를 구해서 제수로 사용했다. 【그림 10】 《해동지도》, 〈대구부지도〉, 서울대 규장각 소장 할머니의 기일 전날에 성석 아재가 민물고기 1마리를 보내와서 제사상에 올리기도 했다. 제사에 참석하는 사람들이 제수에 보태기 위해 닭, 대구, 숭어, 마른 어물, 전복 등을 가지고 왔는데, 이것들도 제수로 장만하도록 했다. 숭어를 보내 주는 사람이 있어 회를 떠서 올렸고, 수박이나 잘 익은 홍시를 사당에 올리기도 했다. 녜제 지내기 전에 쏘가리 6-7마리를 얻었는데, 쏘가리는 평소 최흥원의 아버지가 즐기던 것이어서 제수로 사용했다. 최흥원은 아버지, 아내, 죽은 동생의 제사 때에는 더욱 슬퍼하거나 애잔한 마음이 들었다. 특히 아내의 기일에는 제수를 너무 적게 장만하여 마음이 더욱 슬펐다. 이는 집이 가난한 탓도 있지만 아내의 유언을 따랐기 때문이라고 최흥원은 말했다. 최흥원은 제수 품목을 직접 정했는데, 품목 선정에 엄격하지는 않았다. 형식에 얽매이기보다는 신선하고 망자가 생전에 좋아했던 음식을 제사상에 올리고 정성을 다하고자 했다. -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-- 기록자료

- 경제

안부 차 혹은 오가는 길에 원북을 방문하기도 했으며, 외가 쪽의 사촌들도 최흥원의 집에 자주 놀러 왔다. 제수용품을 주고받거나 쌀, 숭어, 환약, 전복 등의 음식과 약 등 생활용품도 나누었으며, 이항복의 문집인 『백사집』을 비롯한 몇 권의 책을 빌리기도 했다. 최흥원은 외가가 가난하여 제전(祭田)을 나누어 주었으며, 외할아버지의 기일에는 제수를 챙겨 보냈기도 했다. 최흥원의 처가는 밀양 죽서이다. 장인은 경상좌도 수군절도사를 역임한 손명대이다. 일기에는 처남 손진민, 손진방 형제가 자주 등장한다. 손진민은 1730년(영조 6) 무과에 급제하여 개천군수, 진도군수, 병마절도사, 오위도총부 부총관 등을 역임했다. 두 집안 사이에 편지가 자주 오고 갔을 뿐만 아니라 물품도 빈번하게 주고받았다. 처가에서는 인삼 1돈, 환약 5알을 주거나, 기장쌀 두 말, 수박 다섯 개, 참외 열 몇 개 등을 한꺼번에 주기도 했다. 최흥원 역시 처가에 생활용품을 비롯하여 돈도 여러 번 보냈다. 서로가 물질적으로 정서적으로 큰 힘이 되었다. 진도수령을 역임 중인 처남은 수시로 전복, 민어, 빗, 매, 돈 등을 보내기도 했다. 둘째 제수씨의 친정인 안동 법흥, 막내 제수씨의 친정인 경주 하곡, 현풍에 사는 곽정(郭珽)에게 시집간 사촌 누이와 곽씨 조카들, 종수씨(從嫂氏)의 친정인 인동 오산의 인동 장씨와도 교류가 있었다. 책을 빌리거나 선물을 주고받거나 어려운 일이 생기면 도와주기도 했지만, 외가와 처가에 비해 물품의 교류는 적었다. 안부를 비롯한 연락을 주고받는 내용이 주를 이루었다. 1740년 8월 22일-23일에는 옻골 최씨와 혼인한 여러 성씨들이 최흥원 집에 모여 함께 시간을 보냈다. 석전, 하회, 순흥, 지례, 의령에서 손님이 왔는데, 석전의 광주 이씨, 하회의 풍산 류씨, 지례의 의성 김씨 등은 옻골 최씨와 혼인이 이루어진 성씨이다. 이들은 평소에도 서로 책을 빌려주고 공부하다가 의문 나는 점에 대해 질의하거나 함께 토론하기도 했다. 박 사장(査丈) 집에서 『장릉지(莊陵志)』 2책을 빌려 왔다. ―1739년 3월 13일 상만이 하상(河上)[하회]에서 돌아왔는데, 『서애집』 9권과 『징비록』 1권을 빌려 왔다. ―1741년 6월 9일 상만을 하상에 보내면서 『예의보유』 3책을 매형[류성복]에게 빌려주었다. ―1743년 1월 12일 하상 심부름꾼이 돌아가는 길에 류희연[류성복]에게 『근사록』 4책을 보냈는데, 묻고 배우기를 바란다는 뜻으로 마지막 권의 표지 안쪽에 써서 주었다. ―1748년 1월 2일 둘째 아우가…김탁이(金濯而)[김강한의 자字]의 사칠이기론(四七理氣論)에 대한 의혹이 갑자기 풀렸다고 한다. ―1746년 5월 23일 최흥원은 사돈 집안과 물품을 주고받으면서 경제적인 교류도 했지만, 수시로 책을 빌려주거나 공부하는 가운데 모르는 것에 대해 질의하는 등 지적 정보도 공유했다. 박 사장(査丈) 어른이 최흥원 집에 머무를 때 함께 담론하면서 최흥원은 이전에 듣지 못했던 것을 들었다. 특히 사장의 의론은 치우치지 않는 가운데 고상한 견해를 보인 점에서 솔깃했다. 상대를 귀하게 여기는 마음으로 고기반찬을 대접했다. 최흥원의 조카는 이상정 집안의 딸과 혼인했다. 며느리가 신행 올 때 이상정과 이광정 형제가 함께 올 것으로 기대했으나, 이광정만 왔다. 최흥원은 이들을 직접 맞이했다. 신부가 예를 행하는데, 행동거지를 보니 속된 부녀자가 아니란 것을 알 만하여 매우 사랑스럽고 귀한 마음이 생겼다. 그때 원북의 외숙부도 왔다. 다음날에는 조중길이 와서 이광정과 어울렸다. 여러 가지 이야기를 나누는 가운데 이광정은 사칠설(四七說)을 강론하기도 했다. 최흥원은 이광정과 함께 시간을 보내는 가운데 의지할 뜻을 품게 되었다. 이처럼 조선시대의 사돈은 형식적인 관계에 그치는 것이 아니라 학문과 사상 및 정치를 논하는 벗이 되기도 했다. 이러한 과정을 통해 사돈 집안끼리는 비슷한 학문적 성향을 띄게 된다. 혼인을 매개로 집단 지성이 형성된 것이다. 혼인은 학문적 위상과 사회적 위상을 결정하는데 매우 의미 있는 행위이다. 혼인에 심혈을 기울이는 이유이다.