퇴계 에 대한 총서 검색 결과

전체46건

-

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

- 기록자료

- 경제

각했다. 최흥원은 퇴계 이황이 “소를 잡아서 제사를 지내는 것은 예가 아니다”라고 말했기 때문에 이 가르침을 따르고자 했다. 아내의 기제사가 얼마 남지 않았는데, 장모의 장사를 치르기 전이어서 최흥원은 아내의 기제사를 지내지 않기로 했다. 이는 예학에 밝은 우복 정경세(1563-1633)의 설을 따른 것이다. 이처럼 최흥원은 원칙과 시속 사이의 고민 속에서 자신의 판단과 선학들의 예법을 참고하여 옻골 최씨만의 가례를 만들어 나갔다. -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

- 기록자료

- 경제

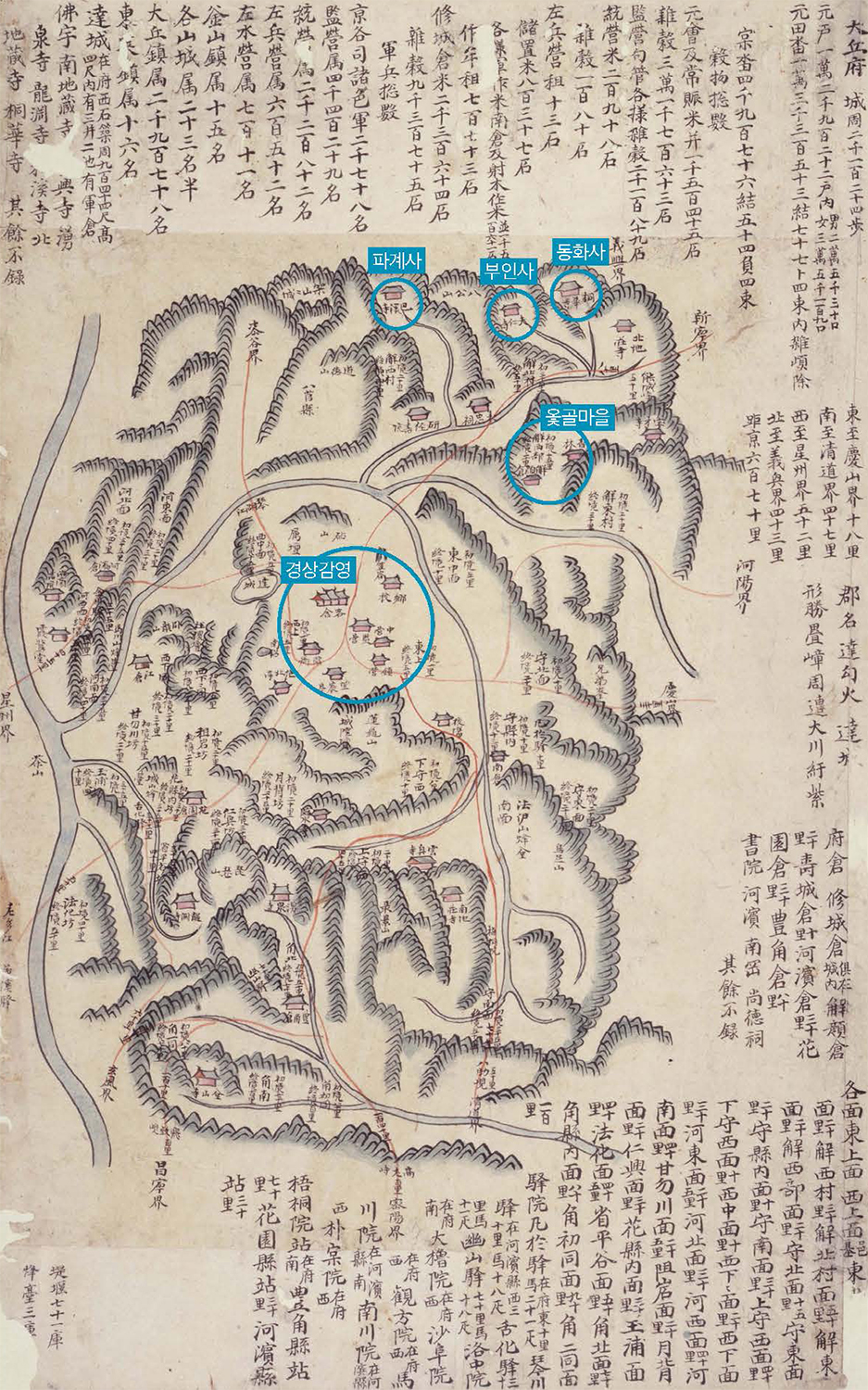

이러한 사실은 퇴계 이황, 다산 정약용을 비롯한 여러 인물을 통해 밝혀기도 했다. 양반은 유학을 공부하는 인문학자이자 농업을 경영하는 지주로, 국가 경영, 향촌 경영, 집안 경영의 주체가 될 수 있다. 정치, 관직, 학문, 향촌 활동을 하는 모습과 더불어 생활의 현장인 집에서의 역할이 함께 조명되어야 양반 남성에 대한 실체적이고 온전한 복원이 가능할 것이다. 남성의 가사활동에 주목해야 하는 이유이다. 집에서 이루어지는 살림살이와 관련된 다양한 활동을 가사활동으로 정의할 수 있겠다. 가사활동은 역사성을 가지기 때문에 시대별로 그 내용과 범주는 다르다. 조선은 성리학이 지배하는 사회였다. 성리학의 작동 양상은 국가, 향촌, 집 등을 통해 다층적으로 살펴볼 수 있지만, 집은 성리학의 이념을 실천하는 구체적 현장이기도 했다. 집에서 가사활동이 어떻게 분배되는지 살펴보는 것은 성리학의 실현 여부와 작동 양상을 알 수 있는 하나의 창이기도 하다. 조선시대를 들여다볼 수 있는 자료로는 조선왕조실록, 승정원일기 등의 관찰자료를 비롯하여 개인이 남긴 문집, 고문서, 일기 등이 있다. 이 가운데 개인의 일상을 시간의 흐름을 따라 미시적으로 잘 보여 주는 자료는 일기이다. 양반 가운데 일기를 남긴 인물이 상당수 있으며, 수십 년 혹은 몇 대에 걸쳐 쓴 일기가 고스란히 남아 있기도 하다. 수십 년간 작성한 생활일기는 양반이 집안을 어떻게 경영했고, 남성의 가사활동 내용은 무엇이었는지, 주인공의 시선을 따라 미시적으로 살펴보기에 안성맞춤인 자료이다. 2,000년 이후 고문서나 일기자료를 통해 양반 남성의 사생활이나 일상 및 살림하는 남성에 대한 논문과 대중서가 나오기 시작했다. 이는 법제적 연구와는 달리 가장의 역할을 확인했고, 가사노동, 자녀 양육, 가족 돌보기에 주목하는 남성의 모습을 일부 복원했다. 이 책은 필자가 최흥원이 50여 년 동안 기록한 생활일기인 『역중일기』를 통해 조선 후기 남성의 가사활동과 그 의미에 대해 논문으로 작성한 것을 수정 보완한 것이다. 살림살이하는 남성의 모습이 역사의 수면 위로 올라왔지만, 집안의 경영과 가사활동의 구체적인 양상을 시간의 흐름 속에서 살펴본 글은 드물다. 지금부터 50여 년 동안 가사활동에 충실했던 남성, 18세기의 대구 양반 최흥원을 만나러 가자. 【그림 1】 《해동지도》, 〈대구부지도〉, 서울대학교 규장각 -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-- 기록자료

- 경제

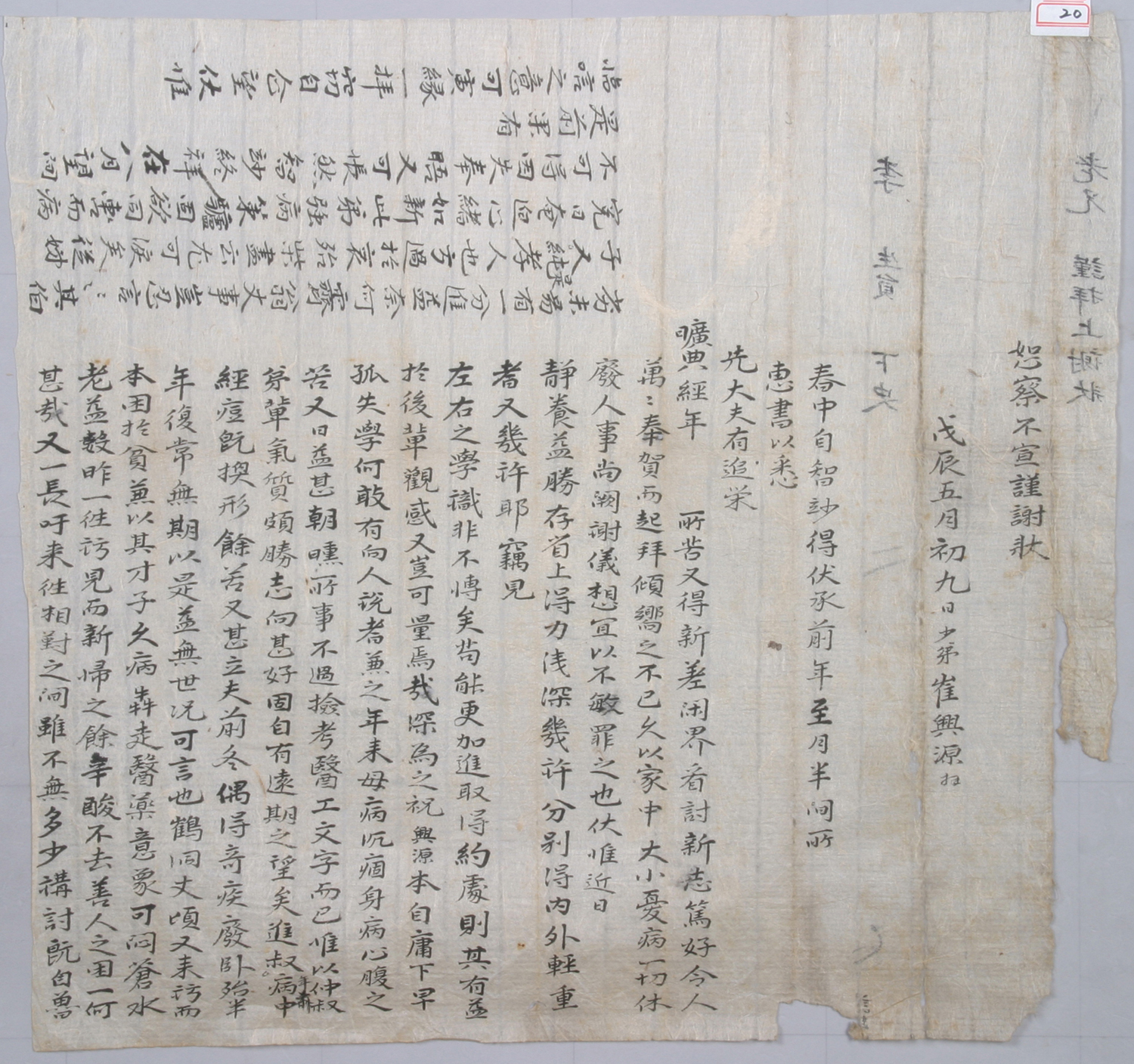

옻골 최씨가 영남 퇴계학파의 주류로 편입되는 데 커다란 역할을 했다. 부양가족의 생계유지와 가문의 정체성 확립에도 기여했다. 그는 아버지를 이어 집안을 경영하는 가운데 개인의 일상뿐만 아니라 집안의 크고 작은 사건을 책력 위에 자세하게 기록했다. 일기는 31세(1735)에 아버지의 병이 위독하던 때의 일을 기록한 것으로 시작한다. 하지만 일기를 본격적으로 쓴 것은 33세(1737)부터이며, 82세(1786)에 사망하기까지 50여 년간 꾸준하게 일기를 썼다. 현재 남아 있는 『역중일기』는 최흥원이 책력 위에 직접 쓴 것을 나중에 옮겨 베낀 것으로, 모두 4권이다. 옻골 경주 최씨 종중에 전하며, 현재 한국국학진흥원 웹사이트(https://diary.ugyo.net/)를 통해 원문 이미지와 탈초본이 제공된다. 2021년에는 일기의 국역본이 간행되었다. 책력을 베껴 옮기거나 후대에 전해지는 과정에서 내용의 교정, 수정, 삭제 등이 있었지만, 일기에 담긴 풍부한 내용은 이미 사료로서 충분한 가치가 있다. 【그림 3】 『역중일기』 권1, 한국학진흥원1735년 3월부터 4월 17일까지의 내용 일기에는 다양한 인물이 등장한다. 최흥원을 중심으로 어머니, 아우, 아들, 손자, 조카, 숙모와 사촌들, 대구의 지묘(智妙), 종지(宗旨), 내동의 여러 일족, 대구 원북(院北)[현재 대구 서구 원대동] 외가의 외숙부와 조씨 사촌들, 밀양 죽서(竹西) 처가의 장모와 손씨 처남들, 안동 하회의 누이동생과 매부 및 풍산 류씨 사람들, 아들 주진의 처가인 풍산 류씨 집안사람들, 현풍의 사촌누이와 곽씨 조카들, 칠곡 석전의 고모와 이씨 사촌들 및 딸과 사위, 둘째 제수씨의 친정인 안동 법흥(法興) 고성이씨 집안사람들, 셋째 제수씨의 친정인 의령 신반(新反)의 안동 권씨 집안사람들, 막내 제수씨의 친정인 경주 하곡(河曲)의 오천 정씨 집안 사람들, 사촌 제수씨의 친정인 구미 오산(吳山)의 인동 장씨 집안사람들, 그리고 최흥원이 거느린 종과 일꾼 등이다. 일기에는 이들의 일상을 배경으로 최흥원이 교유했던 인물과 최흥원의 집을 방문한 인물들과의 이야기 및 최흥원이 겪고 들은 사건들이 시간순으로 꼼꼼하게 기록되어 있다. 최흥원은 자신이 경험하거나 알고 있는 사실을 빠짐없이 기록하고자 했으며, 빠트린 것은 나중에라도 기록했다. 일기에 등장하는 인물은 최흥원과 어떤 사이고, 이름은 무엇인지 가능한 객관적으로 기록하고자 했다. 일기는 단순히 최흥원 개인의 사적이고 내밀한 기록이 아니라 공적인 성격이 반영되었기 때문이다. 일기에는 ‘기록해야 한다는 의식’이 강하게 작동하고 있다. 그렇다고 무미건조한 사건의 기록만은 아니다. 50여 년 동안 겪은 무수한 기쁨과 슬픔 및 뜻대로 되지 않는 세상살이에 대한 회한이 객관적인 기록 사이사이에 잘 스며 있다. 최흥원이 기록에 충실한 것은 집을 경영하는 가장의 역할 가운데 하나로 볼 수 있다. 조선 후기의 몇몇 일기는 대를 이어 작성하며, 그 가운데는 가장이 집안일과 일기 쓰기를 자녀에게 맡긴 경우도 있다. 최흥원은 아들이 일찍 죽고 손자도 어려서 집안일을 물려주지 못한 가운데 죽는 날까지 일기를 작성했다. 67세(1771)부터 82세(1786)의 일기는 빠진 달도 있고 이전의 기록에 비해 내용도 소략한데, 이는 기력이 쇠하여진 것과도 연관이 있을 것이다. 최흥원은 죽을 때까지 가장의 역할에서 자유롭지 못했으며, 집안일의 기록에도 최선을 다했다. -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-- 기록자료

- 경제

11월 10일에 퇴계 이황의 후손인 이흥약이 편지를 보냈다. 예안의 의인에 사는 이세태는 집안사람으로 둘째 아우 집과 혼인할 뜻이 있다는 내용이었다. 최흥원은 급히 사람을 보내 행차 중인 둘째 아우에게 이 사실을 알렸다. 혼처가 마음에 들었기 때문이다. 11월 28일에 최흥원은 사진의 혼처를 의인으로 허락했다. 그런데 두 집안에서 합의한 혼인 날짜를 둘째 아우가 미루었다. 상대방은 편지로 언짢은 마음을 드러냈다. 12월 16일 둘째 아우가 이흥약의 편지를 보고 당초 경솔하게 기한을 물린 것을 후회하면서, 사람을 시켜 그에게 사죄하는 마음을 전하려고 했다. 최흥원은 둘째 아우의 자세가 좋다고 생각했지만 무슨 일이든지 지나간 뒤에는 되돌리기 어려우므로 어떻게 결말이 날지, 속죄할 수 있을지 모르겠다고 생각했다. 결국 혼인은 성사되지 않았다. 다음에는 의성 구미(龜尾)의 아주 신씨 신천임 집안과 혼인하기로 했다. 이번에도 둘째 아우는 아주 신씨와 혼인을 할 수 없는 사정이 생겨, 상대방에게 그러한 사실을 알렸다. 아주 신씨 쪽에 죄를 지은 심정이었기 때문에 둘째 아우가 신의를 해칠까 봐 아픈 가운데 더위를 무릅쓰고 신천임을 찾아가서 정중하게 사과했다. 세 번째는 하회의 류산음(柳山陰)이 중매하여 영천[오늘날 영주]의 김서절 집과 혼담이 있었다. 그런데 상대방이 사주단자를 청하는 심부름꾼을 보내지 않아 괴이쩍게 생각했다. 혼담이 오고 간지 몇 달 뒤에야 상대방은 혼담을 없던 일로 하자고 알려 왔다. 결국 사진은 안동 소호리의 이상정 집안으로 장가들었다. 최흥원은 매우 흡족했다. 사진 역시 혼례를 치르기 전에 관례를 치렀다. 1744년 12월 13일 식후에 외가가 있는 원북의 막내 사촌이 먼저 오고, 저물녘에 외숙부도 왔다. 15일에 사진의 관례를 행했는데, 의식을 준비하지 못하여 부형의 도리에 맞지 않은 거 같아 한스러웠다. 18일 식후에 용채라는 아명 대신 ‘사진’이라는 이름을 주었다. 19일의 혼례 행차는 셋째 아우가 인솔했다. 삼가(三嘉)의 일족 어른과 사촌 조국로가 와서 그가 떠나는 것을 보고 돌아갔으며, 여러 일족이 보러 왔다가 저물어서 모두 돌아갔다. 20일에 인발이 하회에서 돌아와 매부 류성복의 편지를 받아 보았는데, 눈보라 속에도 탈 없이 도달했다고 하여 위안이 되었다. 사진도 편지로 소식을 전해 주어 기뻤다. 다만 셋째 아우가 가는 도중에 혼례 행차에 필요한 짐을 가지고 가기가 아주 힘들다고 알려 와서 염려스러웠다. 다음날에도 혼례 행차가 걱정되어 마음을 놓을 수가 없었다. 22일은 사진이 혼례를 치르는 날인데, 날씨가 매우 추워 최흥원은 걱정을 떨칠 수가 없었다. 28일 저물녘에 셋째 아우가 사진을 데리고 집으로 돌아왔다. 자세히 들어보니, 신부가 아주 예쁘다고 하여 최흥원은 나름 흡족했다. 사진이 우여곡절 끝에 한산 이씨와 혼인한 것처럼 혼인이 순탄하지 않은 경우도 있었다. 성년(聖年) 아우의 혼인을 예로 들자면, 혼례를 치르기 위한 일행이 길을 나서려는데, 상대측에서 퇴짜를 놓는 편지가 도착했다. 최흥원은 예측하기 어려운 세도와 인심에 분함과 탄식이 절로 나왔다. 한편, 밀양에 사는 최흥원의 처남 손진민(1696-?)은 딸을 최흥원의 둘째 조카 상진과 맺어 주려고 했다. 아내가 죽은 뒤 1년이 지난 1741년 9월 20일-28일에 최흥원은 처가에 머물렀다. 28일 장모에게 작별 인사를 하고 길을 떠나려는데, 손진민이 조카를 시켜 최흥원을 다시 문 안으로 맞아들이게 했다. 손진민은 “여식의 혼사는 반드시 둘째 아우 집으로 결정하여 결단코 다른 뜻이 없다는 뜻으로써 돌아가 말하여 주게”라고 했다. 최흥원은 “우리 두 집안이 말을 하지 않았다면 그만이겠으나 이미 말을 꺼냈다면 일이 아주 중대하게 되었습니다”라고 했다. 손진민이 다시 말하길, “나의 뜻은 아주 확고하네”라고 했다. 최흥원은 장모의 대상(大喪)에 참석하기 위해 1743년 1월 28일 처가로 향했으며, 거기서 여러 날을 보냈다. 2월 5일 밤이 깊은 뒤에 손진민이 또 혼담을 꺼냈는데, 말의 뜻이 아주 굳건했다. 최흥원도 부탁을 물리치기가 어려웠으므로 돌아가서 둘째 아우와 의논해 보겠다고 했다. 1744년 4월에도 최흥원은 처가의 제사에 참석하기 위해 밀양 죽서에 갔다가 거기서 며칠 머물렀다. 손진민은 기회를 놓치지 않고 4월 16일 밤에 다시 딸의 혼사에 대해 말했다. 그는 최흥원의 둘째 조카와 혼인을 시키기로 굳게 결심했으며, 가을이 되기를 기다리겠다고 했다. 결국 두 집안은 혼인하기로 했다. 상진도 혼례 이전에 관례를 행했는데, 아명 ‘용휘’ 대신 ‘상진’을 이름으로 받았다. 일족 사람들이 많이 오지 않아서 몹시 적적했다. 20일에 떠나는 상진의 혼례 행차는 셋째 아우에게 부탁했다. 최흥원은 굳이 갈 이유가 없으나, 사돈 쪽에서는 최흥원이 오길 은근히 바라고 있었다. 최흥원도 다시 생각해 보니, 아이들의 어미가 살아 있다면 틀림없이 갔을 것이므로, 감회가 일어 곧 뒤따라 나섰다. 가는 길에 경흥사(慶興寺)에서 하룻밤 묵고, 21일 아침 일찍 밥을 먹고 길을 떠났으나 몇 리를 못가서 신임 관찰사를 만나 신점(新店)에서 잠시 쉬었다. 처가에서 겨우 10여 리 떨어진 장연촌(長淵村)에서 다시 하룻밤 묵었다. 혼례는 와요(瓦要)에서 치르기로 했다. 그런데 손진민은 진도 수령으로 관아 업무 때문에 참석하지 못했다. 혼례를 원만하게 치르기는 어렵겠으나 사정을 헤아릴 수 있으니, 한탄할 것은 못 되었다. 22일 새벽에 납폐했는데, 부노 하징을 사자(使者)로 했다. 해거름 할 때 전안(奠雁)하고 교배례(交拜禮)를 행했다. 최흥원은 그 옆에 서서 보았다. 신랑과 신부가 모두 아름답고 덕스러운 용모가 있어서 사랑스러웠다. 날도 길하니 더욱 기뻤다. 23일에 최흥원이 신부를 다시 보니 더욱 사랑스러웠다. 상진 부부가 반드시 큰 복을 누릴 것 같아 다행스러웠다. 24일에 신부를 보고 아녀자의 직분에 대해 몇 마디 해 주었다. 나중에 그 효과가 나타날지 지켜볼 작정이다. 25일 밥을 먹은 뒤에 신부를 한 번 더 봤다. 이어 신랑과 함께 길을 떠나 저물녘에 성현역에 당도했다. 셋째 아우는 거기에 먼저 와 있었으며, 함께 머물러 잤다. 26일 아침 일찍 밥을 먹고 다시 길을 나섰다. 밀양의 손진민은 자신의 딸을 최흥원 집에 시집보내려고 몇 년을 걸쳐 정성을 들였다. 손진민의 누이는 최흥원과 혼인했고, 딸은 최흥원의 조카와 혼인했으며, 손녀도 최흥원의 조카 화진과 혼인했다. 옻골 최씨가 영남의 명문이었기 때문에 일직손씨는 중첩 혼인을 통해 옻골 최씨와 혼반을 형성하려고 했다. 최흥원은 안동권으로 혼인을 집중하면서도 밀양권과의 혼반을 유지하여 관계망을 공고히 했다. -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

- 기록자료

- 경제

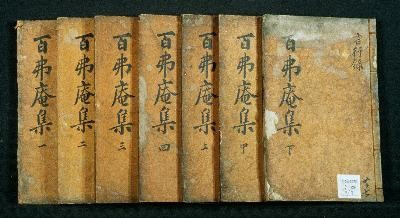

로 들여다보다 퇴계학파로서의 정체성 확립 대구는 오늘날 도청에 해당하는 경상감영이 설치된 이후 중앙의 영향력이 경상도의 다른 고을보다 강했다. 인조반정 이후 권력은 주로 서인 혹은 노론이 장악했는데, 이들은 그 외연을 확대하고자 했다. 17세기 후반부터 대구에는 서인 가문이 등장하는데, 이들은 집권세력 혹은 지방관과 결탁하는 가운데 그들의 입지를 강화했다. 옻골 최씨와 혼인한 적이 있던 대구의 옥천 전씨와 인천 채씨 등도 이미 서인으로 전향했고, 최흥원의 조부 최수학은 모함을 받아 전라도 운봉으로 귀양을 가는 등 지역 사회에서 남인 성향의 양반에 대한 탄압과 회유가 있었다. 이러한 분위기에서도 최흥원은 당대 영남의 핵심 인물들과 교유하는 가운데 퇴계학파로의 정체성을 분명히 했다. 17세기 영남 퇴계학파의 주요 인물 가운데 한 명이 갈암 이현일이다. 최흥원은 30대에 이현일의 문인인 병곡 권구(1672-1749)와 제산 김성탁(1684-1747)을 방문했다. 권구와 김성탁은 지역에서 학문적으로 이름을 날렸지만, 노론 정권하에서 이현일의 문인 혹은 이현일의 신원 활동을 한 이유로 어려운 상황에 직면했다. 최흥원이 이들을 방문한 것은 퇴계학파로서 정치적, 학문적 입장을 분명하게 하겠다는 의지가 반영된 것으로 판단된다. 일기에는 최흥원이 평생 교유한 학자들이 등장한다. 대표적인 인물로는 눌은 이광정(1674-1756), 치재 조선적(1697-1756), 강와 임필대(1709-1773), 대산 이상정(1711-1781), 소산 이광정(1714-1789), 난곡 김강한(1719-1779), 후산 이종수(1722-1797) 등이다. 최흥원은 40대에 이상정을 만난 이후 그와 평생 교유가 이어졌다. 이상정은 18세기 퇴계학파의 대표적인 인물 가운데 한 명으로 언급되는데, 최흥원과 이상정과의 교유는 옻골 최씨가 영남 퇴계학파의 주류로 편입되는 결정적인 계기가 되었다. 최흥원의 문집인 『백불암문집』에는 397통의 편지가 실려 있으며, 이 가운데 이상정과 주고받은 편지가 53통으로 가장 많다. 1746년 9월 22에 최흥원이 이상정의 집을 방문했고, 1748년 1월 13일에는 이상정이 최흥원을 방문하여 열흘 정도 머물다가 1월 22일에 돌아갔다. 최흥원은 이상정과 함께 공부하고 싶었는데, 그가 방문하여 머물겠다고 하여 매우 기뻤으며, 평소 궁금했던 것들을 이상정과 토론했다. 두 사람은 부인사와 동화사를 비롯하여 입향조 최동집의 흔적이 남아 있는 부인동의 농연(聾淵) 등을 둘러보았다. 이후에도 서로 방문하거나 편지로 심(心), 의(義), 가례(家禮) 등에 대해 의견을 나누었다. 【그림 4】 『백불암문집』 최흥원은 안동의 이상정, 예천의 박손경(1713-1782)과 더불어 ‘영남삼로(嶺南三老)’로 칭송될 만큼 학문적으로 인정을 받았다. 영남의 인재들이 최흥원에게 와서 배움을 청하기도 했다. 이상정은 아들 이완을 최흥원에게 보내어 수학하도록 했다. 최흥원의 문인록인 「급문록(及門錄)」에는 문인 122명의 성명, 출생 간지, 본관, 거주지, 간단한 이력 등이 기재되어 있다. 대구, 안동, 칠곡, 밀양, 경주 등 영남의 16개 고을에서 최흥원에게 배우러 왔고, 서울에서 온 인물도 있다. 1770년에 영조는 반계 유형원(122-1673)이 쓴 『반계수록』을 경상감영에서 목판본으로 간행토록 했다. 그때 영남의 이름난 학자들에게 교정을 맡기라고 했다. 경상감사 이미(李瀰)는 지역 양반의 의견을 수렴하여 최흥원에게 교정을 맡겼다. 최흥원의 학문적 위상을 확인할 수 있는 지점이다. 최흥원은 자신이 평생 구축한 학문적 위상과 관계망을 후손에게 물려주었다. 이는 옻골 최씨의 사회적 자산이기도 하다. -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-- 기록자료

- 경제

면서 옻골 최씨는 퇴계학파의 주류에 편입되었고, 영남 남인들과의 네트워크가 더욱 강고해졌다. 교육열이 강한 최흥원은 아들 주진, 조카 사진과 항진, 족제 흥벽을 이상정에게 배우도록 했다. 사진은 1750년에, 항진은 1758년과 1763년에, 흥벽은 1759년 11월에 소호리로 갔다. 사진이 공부를 마치고 돌아올 때 이상정 형제가 편지를 보냈는데, 사진에게 매우 많이 기대하고 있다는 내용이었다. 최흥원으로서는 감당할 수 없는 무게의 찬사였다. 조선적은 영천 출신으로, 학문의 이치를 깊이 탐구하여 훌륭한 스승으로 모셔졌다. 최흥원은 주진을 조선적에게 보내 공부하도록 했다. 아들을 거기로 보낸 이유는 집에서 근면하지 않고 손해되는 자들과 어울리면서 놀기만 한다고 판단했기 때문이다. 최흥원은 조선적 집에 머물고 있는 아들에게 여러 차례 편지를 써서 부지런히 공부하도록 독려했으며, 종이, 벼루, 먹 등을 보내기도 했다. 선생님의 가르침을 적고, 하루 일과도 기록하도록 했다. 글씨는 정밀하게 쓰라고 했으며, 공부한 내용을 적어 본인한테 보내라고 했다. 아들이 편지로 보내온 시에 대해 평가도 하고, 문장 능력을 향상시키기 위한 구체적인 방법을 적어 보내기도 했다. 여름에는 사악한 기운을 이기기 위한 생활수칙을 적어 보냈고, 어른 앞에서 부채를 흔드는 것은 옳지 않기 때문에 보내 주지 않는다고 했다. 최흥원은 주진을 인근의 학자들에게 보내 공부하도록 했지만, 아들의 생활 태도 및 학습 성취 부분을 따로 꼼꼼하게 관리했다. 이춘식은 인동의 황학동 출신이다. 최흥원은 평소 이춘식 어른의 학덕을 흠모했으며, 공부하다가 궁금한 것은 어른을 만날 때 물어보았다. 1739년 3월 30일에 최흥원은 이춘식을 방문하여 며칠 동안 머물면서 평소 궁금했던 것을 질문했다. 이춘식 어른의 한가롭게 숨어서 수양하는 멋과 방안 가득한 서적을 보면서 비루한 감정이 생기기도 했다. 이춘식이 아들 주진과 조카 상진에게 가르침을 주겠다고 하여 매우 다행스럽게 생각했다. 이들은 며칠 동안 이춘식 어른한테 가서 공부하기도 했다. 이춘식도 가끔 최흥원의 집을 방문했다. 1739년 9월 4일, 이춘식이 최흥원 집에 왔을 때 이들은 아이들의 공부에 대한 의견을 나누었다. 이춘식은 주진이 지은 시를 보았는데, 논(論) 부분은 매우 논리적이어서 긴 문장을 짓는 데 어려움이 없을 것이라고 했다. 시는 좋지만 구법(句法)이 세련되지 않았는데, 이것은 잘못 배워서 그런 것이며, 방법을 바꾸면 곧 좋아질 것이라고 조언했다. 둘째, 셋째, 막내아우도 과거 공부의 어느 방면에 장점이 있는지 자세히 들어보고 싶다고 했다. 저의 분수에 넘치도록 가르침을 주시니 감당치 못하겠습니다. 다만 저 역시 과거 공부에 전혀 뜻이 없는 것은 아니지만 그의 재주를 살펴보건대 미치지를 못하는 점이 있습니다. 아우들도 모두 둔합니다. 그러나 만약 일찍이 힘써 노력했다면 어찌 모두가 몽매하게 되었겠습니까? 그들에게 배우는 때를 놓치게 한 것은 모두 저의 허물입니다. 둘째와 막내는 이 방면에 참으로 어둡습니다. 오직 셋째는 시구(詩句)를 좀 익히고 아울러 의심경의(疑心經義) 짓는 법을 배웠으나 늦게 배운 데다가 관점이 없어서 남들에게 자랑할 만한 성취를 이루지 못했습니다. ―1739년 9월 4일 최흥원은 이춘식 어른에게 아우들의 상황을 전하며 질정을 바란다고 했다. 셋째 아우가 지은 시와 ‘의심경의’에 대해 지은 여러 편의 글을 보여 주었다. 이춘식은 셋째 아우에게 시를 짓는 수단이 아주 높고, ‘의심경의’ 역시 의리처를 볼 줄 알아서 글이 매우 정밀하다고 했다. 다만 글자를 구사하는 데 조금의 병통이 있어서 아직 능숙하지는 못하나 노력하면 나아질 것이라고 조언했다. 또 상진을 불러 글을 읽어보도록 하고 뜻이 의심스러운 몇 군데를 시험했다. 상진이 매우 자세하게 대답하자 가르칠 만하다고 크게 칭찬했다. 이처럼 이춘식 어른은 최흥원의 자제들에게 간헐적으로 가르침을 주었다. -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

- 기록자료

- 경제

대구 관아에서 『퇴계집』을 빌려달라고 거듭 요청해서, 최흥원은 어쩔 수 없이 빌려주었다. 책을 필사하거나 찍어내기도 했다. 『상례의절』은 최흥원이 직접 필사했다. 최흥원은 하계에 『회재문집』과 『근사록』을 찍어 보내 달라고 요청했다. 울산 수령에게 40권의 종이를 올려서 『주자서절요』, 『이학통록』, 『도산언행록』 등을 인출해 줄 것을 부탁하여 허락받기도 했다. 책의 구입과 유통은 매우 현실적이었다. 도서관에서 책을 빌리는 것처럼 서로 필요하면 기꺼이 빌려주었다. 가끔은 빌려준 책을 잃어버렸다는 소식을 듣기도 했다. 구군칙은 빌려 간 『언행록』 2책을 잃어버렸다고 해서 최흥원은 매우 놀라고 아까워했다. 최흥원은 책을 선물하기도 했다. 매부 류성복에게 『근사록』 4책을 선물하면서 “묻고 배우기를 바란다”는 뜻으로 마지막 권의 표지 안쪽에 글을 써 주었다. 최흥원은 여건이 되면 책을 샀고, 여의치 않으면 지인에게 빌렸다. 독서가 일상인 것처럼 책을 빌리거나 빌려주는 것도 또 하나의 일상이었다. 이들은 책의 유통을 통해 지식과 학문 및 정치적 입장을 공유했다. -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-- 기록자료

- 경제

교류를 통해 영남 퇴계학파의 주류에 편입하기 위한 노력도 소홀하지 않았다. 최흥원이 집을 경영하고 가사활동하는 방식에서 드러나는 특징은 크게 두 가지이다. 첫째, 나눔에 호혜에 기반했다. 최흥원은 관계망을 형성한 사람들과 혼인 및 상장례를 비롯한 큰일에 도움을 주고, 일상적으로 선물과 부조를 했다. 손님 접대에도 성심껏 했으며, 일면식이 없는 어려운 사람들에게도 호의를 베풀었다. 본인이 어려움을 경험해 봤기 때문에 상대방의 어려움을 헤아리고 도움을 주었던 것이다. 나눔과 협조는 가족이 나락으로 떨어지는 것을 완화해 주는 역할을 했다. 가족 너머에 친척, 이웃 등의 공동체가 존재했으며, 이들은 정서적인 교류를 넘어 자신과 가족의 보호 장치이자 무형의 자산이었다. 둘째, 공유경제의 실현이었다. 노동에 서로 도와주는 품앗이가 있었던 것처럼 곡식, 책, 목화솜, 소나 말 등의 탈것, 혼인이나 장례에 필요한 물품 등을 빌리거나 빌려주었다. 본인이 쓰다가 불필요한 물건은 필요할 것으로 짐작되는 사람에게 파는 중고 거래도 있었다. 생활에 필요한 물건이 부족했지만, 효율적인 생존 방식을 체득했다. 질병과 죽음은 너무 가까이 있어, 최흥원은 아내와도 일찍 사별했다. 수십 년 동안 아내의 부재 속에서 안채의 여성이 담당해야 할 상당 부분의 몫을 최흥원이 메꾸어야 했다. 최흥원은 집안의 크고 작은 일에 적극적으로 관여했으며, 다양한 역할을 수행하는 생활밀착형 양반이었다. 본인과 이웃의 상호 협조와 배려 가운데 틈틈이 하는 공부와 벗들과의 교유는 최흥원의 고달픈 삶을 견디게 하는 원동력이었다. 82세로 죽을 때까지 가장의 역할을 성실하게 묵묵히 견디는 가운데 최흥원은 옻골 최씨를 영남 지역에서 명망 있는 가문으로 만들었다. 성공적인 가사활동의 결과이다. 『역중일기』는 그것의 생생한 기록이자 증거이다. -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

- 기록자료

- 경제

했다. 예안 출신 퇴계 이황(1501-1570)의 『퇴계전서』, 안동 출신 류성룡(1542-1607)의 『서애전서』와 이정회(1542-1613)의 『송간일기』, 성주에 유배 온 이문건(1494-1567)의 『묵재일기』 등을 비롯한 16-17세기의 여러 자료를 통해 이러한 사실을 확인할 수 있다. 류성룡이 쓴 친필 일기인 『류성룡비망기입대통력(柳成龍備忘記入大統曆)』에는 ‘병환일지’를 포함하여 중국에서 수입된 각종 의학서, 침과 뜸을 사용하는 방법과 부위, 임상경험 등이 상세하게 적혀 있다. 이를 토대로 류성룡은 의학서적 『의학병증지남(醫學辨證指南)』과 『침경요결』을 저술했다. 류성룡이 『의학변증지남』을 간행한 이유는 집안의 자제들이 부모를 섬길 때 마음대로 치료하지 않고, 의학지식에 기초하여 치료하도록 하기 위해서였다. 그는 부모가 병으로 침상에 누워 있는데, 시원찮은 의사에게 맡긴다면 불효하는 것과 같으며, 부모를 섬기는 자는 의사를 잘 알지 않으면 안 된다고 했다. 병든 부모님을 잘 모시기 위해서는 좋은 의사와 훌륭한 의학 정보를 가지고 있어야 하며, 이 역시 ‘효’라고 여겼다. 【그림 16】 최흥원의 효자 정려각 최흥원 역시 어느 정도의 의학지식이 있었는데, 그 이유는 류성룡과 맥락을 같이 한다. 어머니는 1738년 12월에 비증(痞證)으로 고생했다. 그때 일기를 보면 다음과 같다. 어머니의 위중한 증세가 비록 그쳤지만 원인과 상태는 그대로 남아 있어서 인발을 급히 보내서 건강(乾薑) 등속을 사 오도록 했다. ―12월 10일 둘째 아우가 경산으로 가서 의원을 만나 보았는데, 지길온중탕 처방을 받아서 왔다. 이것은 [명치 아래가 그득하면서도 아프지 않은 증상인] 비증(痞證)을 치료하고 속을 따뜻하게 해 주는 처방이다. ―12월 11일 또 둘째 아우를 감영 의국에 보내어 약을 지어 오도록 했는데, 저물녘에 돌아와서 한 첩을 달여서 올렸다. ―12월 12일 어머니의 병환은 어제보다 더하지 않았으나 자주 허핍(虛乏)하여 거듭 찐 보리밥을 올려 보았다. 가슴속이 막히고 그득해지는 증상이 아주 심하여 생각해 보니 보리밥이 소화를 잘 시켜 줄 것 같았기 때문이다. 밥을 드신 뒤에 또 약을 한 첩 써 보았다. ―12월 13일 어머니의 병환이 한결같았다. 다만 드러나게 더해지지는 않았고, 아침밥을 먹기 전에 대변을 조금 보셨는데, 건조했다. 셋째 아우와 함께 머리 빗는 것을 도와드렸다. ―12월 14일 어머니의 환후는 어제와 달리 조금 안정되었다. 또 약 한 첩을 써 보았다. ―12월 15일 어머니의 병환이 마찬가지여서 몹시 애가 타고 걱정이 된다. 또 약 한 첩을 올렸다. ―12월 16일 어머니의 환후가 마찬가지였다. ―12월 17일 어머니의 흉복부가 막히는 증세는 한결같았다. 그러나 대변은 평상시와 같았다. … 오후에 어머니의 막힌 증세가 조금 뚫렸다. ―12월 18일 어머니의 병환은 더해지지 않았다. 아침에 거듭 찐 밥을 조금 올렸다. ―12월 19일 어머니의 병환은 더해지지 않았으나 원기가 허해지는 조짐이 있었다. 머리를 빗은 후에 어깨와 팔의 통증이 조금 있었고, 코막힘이 아주 심했다. 가지가지로 애가 타고 걱정이 된다. ―12월 20일 어머니의 병환이 어제와 같았다. 배꼽에 뜸을 조금 떠보았다. 저녁에 머리가 어지러운 증세가 있었다. ―12월 21일 어머니가 어지러워하고 약하게 하품을 하고 기지개를 켜며 흉복부가 불편하다고 하셨다. 너무 걱정이다. ―12월 22일 어머니의 환후는 마찬가지이다. ―12월 23일 어머니의 환후는 더해지지 않았다. ―12월 24일 어머니가 초저녁에 두통이 아주 심해지고, 복명(腹鳴)이 또 심해지셨다. 몹시 애가 타고 마음이 절박해졌다. ―12월 25일 어머니가 피곤해함이 날로 심해지고, 대변이 또 건조해졌다. 너무 애가 타고 걱정이 된다. ―12월 26일 어머니의 막히는 증세가 조금 통했다가 밤에 도로 막혔다. ―12월 27일 어머니의 병환은 한결같이 줄어들 기미가 없어서 너무 애가 타고 절박한 심정이다. ―12월 28일 어머니의 위완통이 또 심해져서 밤새도록 오락가락했다. 어찌할 줄을 모르겠다. 정 의원에게 가서 물어보니, 향사이진탕을 처방해 주어서 저물녘에 돌아왔다. 종지 할아버지와 인동 할아버지가 와서 잤는데, 내가 애를 태우며 걱정했기 때문이다. ―12월 29일 어머니의 병은 다음 해인 1739년에도 계속되었으며, 3월에 이르러서야 어느 정도 회복되었다. 최흥원은 의학지식이 있었기 때문에 처방받은 약의 효능을 이해했으며, 의학서적을 구해 보는 가운데 의료 지식을 확장했다. 최흥원은 어머니의 식사를 관리했고, 병의 진행 상태에 따라 신속하게 대응했다. “아침밥을 먹기 전에 대변을 조금 보셨는데, 건조했다”, “밥을 드신 뒤에 대변이 꽤나 미끄럽게 잘 나왔다”고 기록하는 등 변의 상태로 병의 진행 상황을 확인하기도 했다. 1739년 1월 24일, 어머니이 병이 회복될 기미가 없자, 최흥원은 절박한 심정으로 한밤중에 하늘에 빌고 약방문이 적힌 책을 보면서 어머니의 통증에 대해 분석했다. 그는 “어버이를 모시는 자는 의학을 몰라서는 안 되지만 의학을 안다는 것도 쉽지 않으니, 두려워할 만하다”라고 했다. 최흥원은 어머니의 병에 대해 의사만큼 전문적인 지식을 가지고 있었다. 그가 의학지식을 가진 것은 효행의 연장이었다. 최흥원의 어머니 병간호는 개인 주치의 수준이었다. 1739년 6월부터 어머니의 가슴속이 꽉 막히고 더부룩하며 손발이 싸늘한 증세가 다시 심해지자 생강즙에 꿀을 타서 드리거나 익원산을 올리기도 했으며, 어린아이의 오줌을 드리는 등 민간요법도 썼다. 한 달이 넘도록 어머니 병환에 차도가 없고 어머니의 식사가 더욱 어려워지자 6월 하순부터 의원을 찾았고, 7월 2일에 의원한테 향사이진탕 5첩을 지어왔다. 다행스럽게도 3일부터 어머니의 환후가 더해지지 않았다. 이진탕은 따뜻하게 하고 말리는 성질의 약재인데, 함부로 썼다가는 후회가 있을 듯하고, 또 어머니가 답답해하고 갈증이 나는 것을 견디지 못하므로 따뜻한 성질의 약재는 더욱이 삼가야 할 것으로 판단했다. 최흥원은 약재 사용을 멈추고 앞으로의 경과를 기다려 보기로 했다. 4일에도 어머니의 환후가 드러나게 심해지지는 않았지만, 남은 증세가 떨어지지 않았다. 주변에서 이진탕을 사용하라고 조언했으나, 최흥원은 더울 때는 이진탕을 쓰지 않는 것이 좋을 것 같아서 어머니에게 드리지 않았다. 최흥원은 동생이나 제수씨가 아플 때도 약을 구해 처방하거나 관리했다. 집에는 거의 매일 아픈 사람이 있었다. 1742년 7월 14일 일기에는 어머니는 편한 날이 없고, 둘째 아우의 병도 회복될 기미가 없으며, 막내 제수 또한 크게 아프니, 흰 머리털이 하루에 한 길은 자라는 것 같다고 했다. 7월 15일은 아버지의 기일을 하루 앞둔 날인데, 둘째 아우와 셋째 아우가 아팠다. 최흥원은 의학 지식을 익혀 본인과 가족의 질병을 치료했다. 특히 본인의 질병에는 뜸을 자주 이용했다. 1741년 8월 9일에는 고황과 폐수혈에 각각 17장씩 뜸을 떴다. 1742년 3월 25일에도 견우와 곡지혈에 각각 7장씩 뜸을 떴다. 4월 9일-28일에는 고황과 폐수혈에 뜸을 떴다. 1745년 5월 초부터 최흥원은 이질로 숨이 끊어질 듯한 고통을 느꼈으며, 6월에도 두통과 이명으로 괴로운 나날이었다. 그는 시간이 날 때마다 뜸을 떴다. 어머니와 며느리에게도 매일 뜸을 떠 주었다. 최흥원의 병이 심하여 일어나지 못한 지 거의 한 달이 되었다. 어머니는 하루에 세 번씩 최흥원의 병을 살피러 왔는데, 어머니의 체후를 살펴야 하는 자식의 도리를 다하지 못하는 자신을 불효막심하다며 자책했다. 가족 가운데 여성이 아프면 치료가 곤란할 때도 있다. 둘째 아우의 막내딸이 복부 아래에 큰 종기가 생겨 곪았는데, 최흥원은 침을 놓으면 고칠 수 있을 거 같았다. 어린 여자아이 일지라도 남성의 손을 대게 하자니 최흥원은 걱정이 앞섰다. 마침 조카 사진의 처가 직접 불에 달군 침을 사용하여 진물을 빼내어 완쾌되었다. 최흥원은 조카며느리의 마음 씀씀이가 사랑스러웠다. 최흥원은 가족의 질병 치료와 간호를 주관하는 가운데 필요하면 의사를 부르거나 약을 구하기도 했다. 효와 자애를 비롯하여 인륜의 덕목으로 무장한 최흥원은 국가, 사회, 가족의 상호보완 속에서 해결해야 할 질병 치료의 상당 부분을 혼자 책임졌다. 최흥원과 같은 양반의 의술 활동은 결과적으로 미약한 국가 의료시스템을 보완해 주었다. -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-- 기록자료

- 경제

3일에는 임중징과 퇴계 이황의 사칠이기논변(四七理氣論辨)을 강론했다. 24일에도 공부가 이어져 벗들과 이기(理氣)에 대해 즐거운 마음으로 강론했다. 25일에는 어머니가 편찮으셔서 애타는 가운데도 벗들과 낮에는 이기를 강론하고 밤에는 가언(嘉言)을 독송했다. 26-27일은 이황의 문집이나 이기론의 호발(互發)과 이동(異同)에 대한 설(說)을 공부했다. 최흥원은 매일 ‘즐겁다’는 표현을 했으며, 벗들과 헤어진 이후에는 함께 공부한 것과 읊은 시를 모아 책을 만들었다. 최흥원은 시 짓기를 좋아하여 일기에는 상당수의 시가 있다. 1743년 5월 18일, 외출했다가 돌아오니 최흥원의 집에 머물던 구군칙이 이미 돌아가고 없었다. 최흥원은 얼굴을 마주하고 작별하지 못하여 서운했는데, 구군칙이 돌려보낸 말 편에 그의 편지가 있었다. 거기에는 시도 한 편 있었다. 최흥원은 곧바로 차운하여 시를 지었다. 최흥원은 지식인으로 학문을 연마하고 본성을 함양하고 싶었지만, 가족을 부양하는 책임을 외면할 수 없었다. 하루는 어머니의 병환 가운데 조용히 책방에 머물면서 성찰의 시간을 가졌다. 끝내 입과 배를 위해서 수고로울 뿐이고 본성을 기르지 않는 자신을 발견했다. 그는 절구 한 수를 읊으며 속내를 드러내었다. 맑고 따뜻했다. 어머니의 환후는 다행히 심해지지 않았으나 팔의 통증이 한결같고 아침저녁으로 드시는 진지가 크게 줄었으니, 매우 애가 타고 마음이 절박하다. 인발이 소금을 실어 왔다. 문희에게 집으로 인솔해 가서 서둘러 장을 담그도록 했다. ―1747년 3월 2일 날이 밝기 전에 아이 항진이 두락 산소 일로 의송을 올리기 위해 부중에 들어갔는데, 아직 돌아오지 않았다. 돌아보면 내 자신이 배우지 않고 불효한 때문에 가문의 전통이 날로 쇠퇴하여 지금 상중(喪中)에 있으면서 많은 일이 뜻대로 되지 않음을 겪고 있으니, 차라리 내가 죽어서 몰랐으면 좋겠다. 통곡한들 어찌하겠는가. ―1766년 7월 6일 일기에는 학자로서 수양의 길을 원하는 내면적 욕망과 가장으로서의 현실적 책임 사이의 고민이 잘 드러난다. 최흥원은 내면과 현실 사이에서 갈등을 겪었지만, 한 번도 일탈하지 않고 끊임없는 집안일에 마지막까지 성실했다. 최흥원은 영남 지역의 동향이라던가 지방관의 교체 소식은 일기에 기록했다. 그렇지만 향촌 활동에는 거의 참여하지 않았다. 그는 대구 향교의 교임으로 추천되었지만, 대구부와 향교에 거듭 거절 의사를 밝혔다. 1747년 11월 19일에는 대구 수령이 지역 양반들의 추천으로 최흥원을 경학 훈장에 임명했지만, 최흥원은 바로 사임 단자를 써서 수령에게 전했다. 최흥원은 외출도 자제했다. 이러한 인식이 잘 드러나는 대목이 있다. 1739년 2월 초 손군묵이 처가에 가는 길에 최흥원에게 들렀다가 4월 6일에 다시 집으로 돌아가는 길에 최흥원을 방문했다. 최흥원은 농담으로, “그대는 어버이를 모시고 있는 사람이 아닌가? 어찌 그렇게 오래도록 집을 떠나 있는가? 효성이 처자식으로 인하여 쇠해진다는 것이 이를 이르는 것이 아니겠는가?”라고 하니, 손 군이 부끄러운 기색을 띠었다고 했다. 가족의 생계를 위해 농사를 관리 감독하는 것도 최흥원의 중요한 일과였다. 하상(河上)[하회] 누이의 논을 팔아 25냥을 보냈다고 한다. 두애가 보러 왔기에 논을 파는 일을 지시했다. 종들에게 명령하여 오늘부터 전답을 갈도록 했다. ―1749년 2월 6일 목화에 굼벵이가 생겨 뿌리를 먹고, 큰놈은 올라와 줄기까지 먹어 치우고 있으니, 수확이 크게 줄어들 것이 틀림없다. ―1743년 5월 28일 흐리고 비가 내렸다. 어머니의 병환은 여전하고 입부[세째 아우]의 병도 한결같다. 애가 타고 마음이 절박하다. 양식이 오랫동안 떨어져서 뭇 식솔들이 굶주림을 호소한다. 며느리를 생각하니 더욱 불쌍하다. 그러나 가난한 집의 소원은 오직 아이들이 공부를 잘 하기를 바라는 것뿐이다. ―1748년 3월 29일 최흥원은 지식인이자 학자로서의 삶보다는 식솔들의 끼니를 걱정하고 농사를 관리하며 자제들의 출세를 위해 노력하는 일상이 우선이었다. 그에 따른 번뇌가 삶을 관통했지만, 내면의 욕망보다는 현실적 책임에 더욱 충실했다. 50여 년 동안 종손과 가장으로 날마다 자신이 수행한 역할과 집을 둘러싸고 전개된 다양한 이야기를 일기에 꼼꼼하게 기록했다. 일기는 자신의 역할과 활동에 대한 성실한 보고라고 할 수 있다. 일기를 통해 최흥원의 집안 경영과 가사활동의 내용과 실상을 확인할 수 있는 것은 당연하다. -

조선시대 사람들의 더불어 살기, 향약

- 기록자료

- 사회

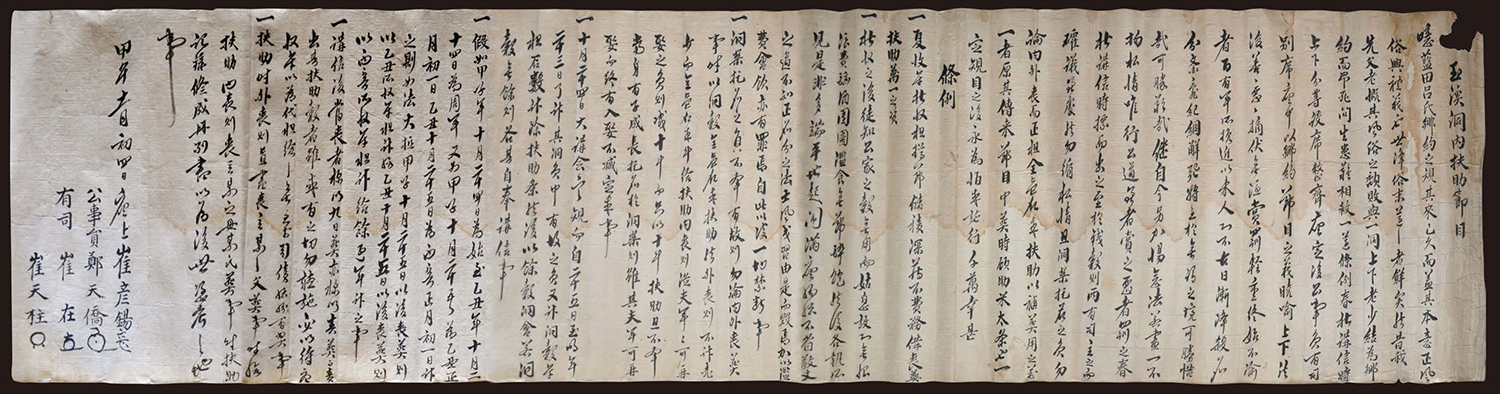

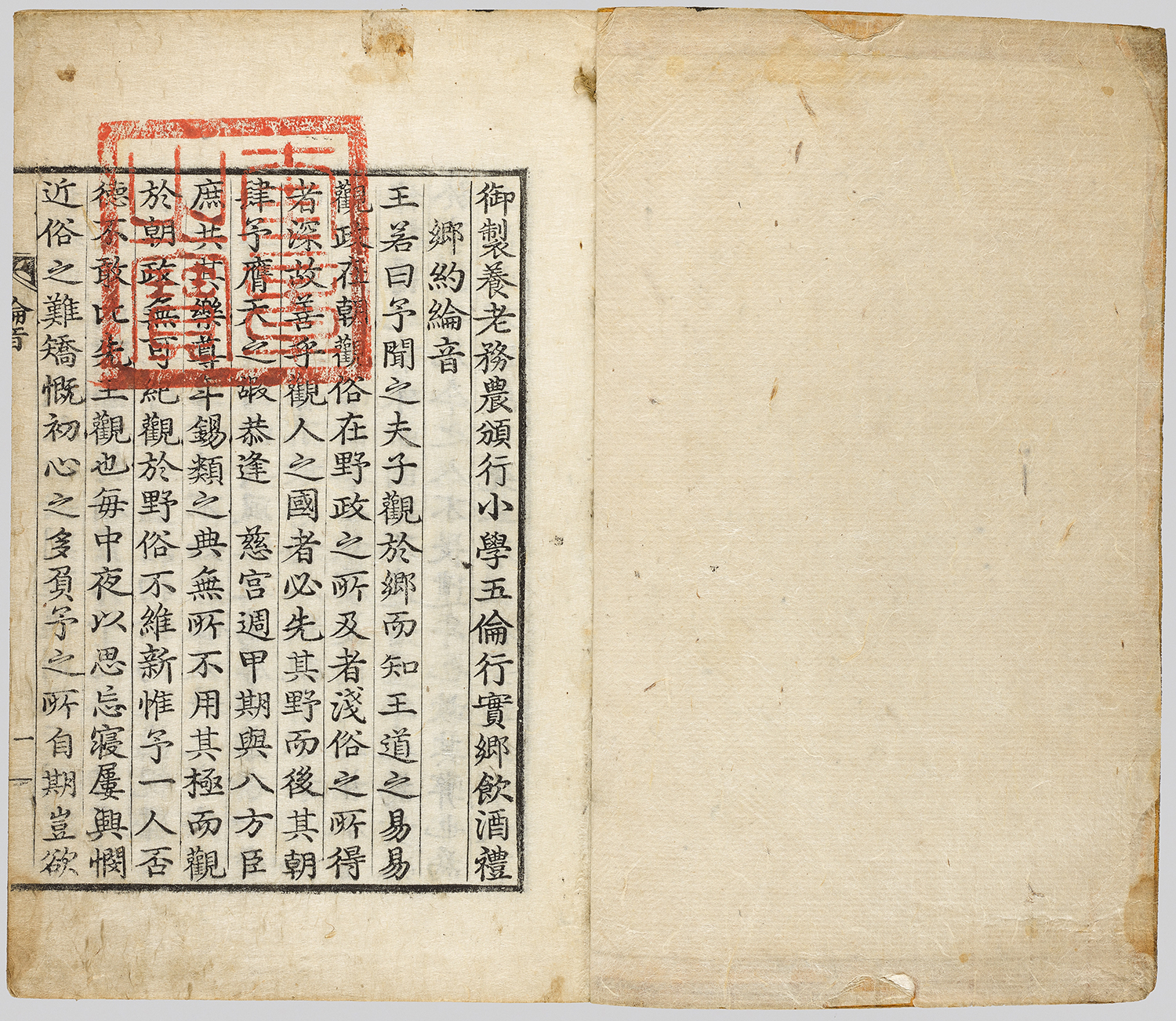

였다. 예컨대 퇴계학파를 계승한 사대부들이 동약·동계의 모범으로 인식한 ‘온계동계(溫溪洞契)’는 당초 동계라는 명칭으로 운영되었지만, 후대에 향약으로 인식하게 되는 대표적인 사례이다. 온계동계는 진성이씨(眞城李氏) 일문의 세거지인 경상도 예안의 온계에서 1548년부터 81년간 시행되었다. 동계에는 진성이씨 일족을 중심으로 온계에 거주하는 여러 사대부 집안이 참여하였다. 온계동계는 진성이씨 가문의 구성원인 이황이 규약을 세우고 운영 방향을 설정해 놓았기 때문에 퇴계학파의 학통을 계승한 사대부 집단에게 있어서 매우 권위가 높았으며, 여러 자치 규약에도 영향을 주었다. ‘향입약조(鄕立約條)’와 ‘동중족계(洞中族契)’는 모두 좋은 법과 아름다운 뜻이나, 변란 이후에 인심이 날로 각박해져서 형장(刑杖)과 태벌(笞罰)로는 권징(勸懲)하기가 불가능하게 되었다. 그런 까닭에 부포동(夫浦洞)에서 난수(蘭秀)가 별도의 약조를 세워서 인정(人情)으로서 인도하고자 한다. ―『성재집(惺齋集)』, 「동중약조소지(洞中約條小識)」 中 이상의 규약은 바로 퇴도선생(退陶先生)[이황]이 온계동에서 새운 조항이다. 온계에서는 이것을 따라 시행하니 ‘동령(洞令)’이 자못 엄정하여 사람들이 감히 범하지 않으니 정말 아름다운 일이다. 우리 동[오천(烏川)]을 돌아보면 선세부터 위로는 화목한 풍속이 있었고 아래로는 모질고 거만한 습속이 없었다. … 옛 풍속을 오래오래 보존하고자 지난해에 산남(山南)[김부인(金富仁)], 후조(後彫)[김부필(金富弼)], 읍청(挹淸)[김부의(金富儀)], 일휴(日休)[금응협(琴應夾)] 등 여러 형과 ‘온계동규(溫溪洞規)’를 빌려 와서 이를 따라 시행하였다. ―『설월당집(雪月堂集)』, 「동규후지(洞規後識)」 中 위의 글은 이황의 문인인 금난수(琴蘭秀, 1530-1604)와 김부륜(金富倫, 1531-1598)이 각각 자신들의 세거지인 예안의 부포(夫浦)와 오천(烏川)에서 동계 규정을 제정하면서 그 의의를 언급한 것이다. 금난수가 언급한 ‘향입약조’는 퇴계향약이며, ‘동중족계’가 바로 온계에서 시행한 온계동계이다. 김부륜은 온계동규를 ‘동령’이라고 지칭하고 있다. 부포와 오천에서는 임진왜란을 전후하여 어수선해진 동리의 민심을 안정시키고, 사대부 중심의 향촌 질서를 회복하기 위하여 온계동계를 모방한 동계를 운영하였다. 이황 문인들은 온계동계를 자신들의 세거지에서만 시행하지 않았다. 금난수는 봉화현감(奉化縣監)으로 있으면서, 고을 사람들에게 퇴계향약과 온계동계를 시행하라고 권장하였다. 이황의 문인 김기가 제정한 향약은 퇴계향약과 온계동계를 참작한 것이다. 김기향약의 4대 강목 중 ‘과실상규’ 조항에서는 이황의 ‘향입약조’, ‘환난상휼’ 조항에서는 온계동계의 상호부조 규정을 그대로 인용하였다. 이후 퇴계학파를 계승한 사대부 집단이 김기향약을 자치 규범의 전범으로 활용하면서, 온계동계도 자연스레 향약의 범주에서 이해되었다. ‘온계동약’이란 명칭은 온계동계를 향약으로 인식한 것이다. 1639년(인조 17) 경상도 삼가(三嘉)에서 시행된 옥계정계(玉溪亭溪)도 처음에는 동계의 형태로 제정되었지만, 후대에는 향약을 표방하였다. 옥계정계는 옥계동계(玉溪洞契)·옥계동약(玉溪洞約)이라고도 부른다. 합천댐으로 수몰된 지금의 경상남도 합천군 봉산면의 옛 노파리에 있었던 옥계정(玉溪亭)이라는 누정을 중심으로 결성되었다. 이곳 출신의 송정렴(宋挺濂, 1612-1684)은 옥계정 인근에 있는 여러 반촌의 사대부와 함께 ‘옥계동’이라는 ‘동’을 설정하였다. 동의 사대부끼리 상호부조하고 옥계정에 모여 친목을 다지기 위한 모임에서 옥계정계가 출발한 것이다. 옥계정계도 일반적인 사대부의 동계로 운영되다가, 늦어도 1774년(영조 50)부터는 향약을 표방하였으며, 옥계동약이라고도 불리게 된다. 아! 남전여씨향약의 규약은 그 유래가 오래되었다. 대개 그 본뜻은 풍속을 바르게 하고 예의를 일으키는 것이다. 세상이 그릇되어 풍속이 어지러워져 따르지 않는 자가 드물지 않게 되었다. 그리하여 옛적 우리 선부로(先父老)는 그 풍속의 퇴패를 탄식하며, 일동(一洞)의 상하노소(上下老少)와 향약을 결성하였고, 조사문생(弔死問生)하고 환난상구(患難相求)하는 조례를 하나같이 쫓아, 봄과 가을 강신(講信)하는 때에 상하가 등급을 나누어 자리를 열어서, 정돈하여 가지런히 좌정한 후, 공사원과 유사가 별석(別席)하였다. 좌중은 향약절목의 의(義)를 상하에 효유한 연후에 선선악악(善善惡惡)함이 숨겨짐이 없게 적발하여 가볍고 무거움에 따라 상벌을 내리니 처음부터 마지막까지 어김이 없었던 것이 백년이 넘었는바, 근래 인심이 예전 같지 않아 나날이 강쇄(降殺)되어 명분이 문란해지고, 기강이 해이해짐이 장차 말할 수 없을 지경에 이르렀으니 애석함을 이길 수가 없다. ―1774년 「옥계동내부조절목(玉溪洞內扶助節目)」 中 위의 문서는 옥계정계의 상호부조 규정을 새롭게 제정하고 그 앞에 수록한 서문이다. 서문에서 자신들의 결사 조직인 옥계정계를 향약으로 단정하였다. 처음부터 주자증손여씨향약의 정신을 계승한 향약 조직으로 출발했다는 것이다. 향약의 명부인 선적과 악적을 운영하고, 향약 의례인 강신례를 정기적으로 거행해 왔음을 밝히고 있다. 【그림 18】 「옥계동내부조절목」 그런데 옥계정계에는 1744년 작성된 네 편의 동안(洞案)이 전한다. 동안은 동약·동계의 구성원 명부인데, 옥계정계 동안에는 운영 규정도 함께 수록되어 있다. 그러나 이들 자료에는 향약을 직접적으로 언급한 기록이 전혀 없다. 옥계정계 결성에 중심적 역할을 했던 송정렴의 기록에도 친목을 위해 계를 결성했다는 것만 밝히고 있을 뿐이다. 다만 18세기 초·중반에 제정된 것으로 추정되는 ‘완의’의 조항 속에 “봄과 가을 중월(仲月)에 강신례를 거행하고 상하의 과실을 바로잡는다”라는 규정이 있어서, 향약에 있는 강신례와 선적·악적과의 관련성을 엿볼 수 있다. 이러한 점을 감안한다면, 옥계정계도 처음에는 동계로 출발하였으나, 후대에 성리학적 권위를 부여하기 위하여 향약으로 그 외형을 탈바꿈한 것이 된다. 이처럼 16-17세기 사대부 주도의 향촌 질서가 구축되는 과정에서 반촌을 중심으로 동계가 결성되었다. 비슷한 시기 향약이 향촌사회에 보급됨에 따라, 사대부 세력은 자신들의 결사 조직에 향약을 접목하였고, 그 과정에서 기존의 동계가 ‘동의 향약’인 ‘동약’으로 불리는 사례가 나타난 것으로 이해할 수 있다. 한편, 조선 후기에 이르면 성리학적 규범 체계가 생활 저변에 자리매김하였다. 동계를 동약으로 인식하게 되는 시점도 이 무렵으로 판단된다. 따라서 조선 후기 ‘동’ 단위로 제정되는 사대부 주도의 결사 조직 중에는 처음부터 ‘동약’으로 명명하고 향약 규정을 완비한 사례를 적지 않게 확인할 수 있다. 18세기 결성된 대구 부인동동약(夫仁洞洞約)과 경기도 광주(廣州) 경안면(慶安面)의 이리동약(二里洞約)이 대표적인 사례이다. 먼저 부인동동약은 대구 옻골 출신의 최흥원(崔興遠, 1705-1786)이 1739년(영조 15)에 처음 결성한 동약 조직이다. 중산(中山)·근전(芹田)·무산(舞山)·부남(夫南) 네 개의 촌락을 하나의 ‘동’으로 설정하였으며, 최흥원의 경주최씨(慶州崔氏) 일문이 동약을 주도하였다. 부인동동약은 부세 대응, 빈민 구휼, 교육 등의 공동체 사업을 수행하면서, 이와 관련된 여러 편의 절목을 제정하였다. 그중에서도 동약 구성원이 지켜야 할 도리와 상호부조 규정은 ‘동약절목(洞約節目)’이라는 제목으로 제정되어 있는데, 이황의 향약을 계승한 김기향약을 그대로 인용한 것이다. 그리고 동약 구성원이 향약을 실천할 수 있도록 독약례와 강신례 절차도 제정해 놓았다. 이리동약은 안정복(安鼎福, 1712-1791)이 1756년(영조 32)에 실시한 동약이다. 안정복은 이리동약의 서문에서 동약의 시행 취지를 다음과 같이 언급하였다. 나는 『주례』를 읽고 성왕(聖王)이 천하를 다스린 대법(大法)을 알았다. … 한(漢)·당(唐)·송(宋)·명(明)으로 내려오면서 삼로(三老)·이정(里正)·보장(保長)·방장(坊長)의 법이 있었으니 역시 그 제도였다. … 그래서 영달하지 못하고 아래에 있는 군자가 간혹 마음과 몸을 닦고 집안을 다스리는 와중에 여력이 있어서, 그것을 향리에 미치게 하여 사람들을 착하게 인도하더라도 주제넘게 윗사람 흉내를 낸다거나 아랫사람으로서 예법(禮法)을 논한다는 혐의가 없었다. 예컨대 남전여씨향약이 바로 그것이다. 우리나라 선배로서 수령직을 맡아 고을에서 지낸 분들도 모두 의심이 없이 행하였으니, 예를 들면 일두(一蠧)[정여창(鄭汝昌)]가 안음(安陰)에서, 퇴계가 예안에서, 율곡이 석담(石潭)에서 행한 것이 이것이다. 그러니 오늘 우리 동의 입약(立約) 또한 참람한 일이 아니요, 실로 주상(主上)께서 일으켜 행하고자 하시는 바일 것이다. ―『순암집(順菴集)』, 「경안이리동약서(慶安二里洞約序)」 中 안정복은 향약의 전통이 『주례』에서 비롯되었다고 보았다. 구체적으로 언급하고 있지 않았지만 그것의 기원은 『주례』에 언급된 향대부 및 향삼물(鄕三物)·향팔형(鄕八刑) 등과 같은 제도일 것이다. 그 전통은 중국의 역대 왕조에서 실시한 삼로·이정·보장·방장 등의 교화 정책과 향약 제정으로 이어졌다. 그중 향약이 우리나라에 전래되어 여러 선현에 의해 실시되었다. 안정복은 성리학자들이 이상적으로 생각하는 여러 교화 정책과 향약을 계승하여 이리동약이 제정되었음을 분명히 밝히고 있다. 그렇기 때문에 이리동약의 제 규정도 향약의 기본 형태를 따르고 있다. 구성원의 명부인 기명적(記名籍), 선행과 과실을 각각 기록하는 기선적(記善籍)과 기과적(記過籍)이 있는데, 이는 주자증손여씨향약에서 말한 세 개의 장부이다. 이리동약의 동회(洞會) 의식은 향약의 강신례를 참조하였다. 이리동약의 ‘여씨향약부조(呂氏鄕約附條)’는 주자증손여씨향약의 4대 강목을 기본으로 하고 있지만, 세부 조항은 시의(時宜)를 참작하여 변용해 놓았다. 최흥원의 부인동동약과 안정복의 이리동약은 조선 후기에 제정된 동약 중에서도 운영 규정이 상세하고 체계적인 편이다. 특히 두 동약은 하층민을 포괄하는 상하합계에 속한다. 그렇기 때문에 두 동약에는 동리 안에서 신분 질서를 명확히 하고 하층민을 통제하기 위한 조항이 제정되어 있다. 그런데 하층민을 포괄하는 상하합계 형태의 동약·동계는 18세기 후반 이후에는 자취를 감추기 시작한다. 조선 후기 사대부 중심의 신분 질서에도 변화가 일어났고, 그것이 동약·동계 조직에도 영향을 끼쳤다. 특히 사대부 계층의 권위 약화와 하층민의 의식 성장은 상하합계가 구축해 놓은 향촌 질서를 위협하였다. 하층민은 사대부 계층이 주도하는 동약·동계에서 이탈하였으며, 대신 자신들의 거주지를 중심으로 별도의 촌락 공동체를 결성해 나갔다. 신분 질서의 변화 속에 상하합계 형식의 동약·동계가 해체되었다고 해서, 향약이 가지는 권위가 동약·동계에서 사라지거나 약화된 것은 아니다. 오히려 사대부 문화를 지향하는 새로운 계층의 성장 속에 향약의 권위가 더욱 광범위하게 활용되었다. 무릇 동에 명부가 있는 것은 향(鄕)에 서(序)가 있고, 주(州)에 학(學)이 있는 것과 같다. 대개 옛날에는 풍속이 간박하고 인정이 순후하여, 고기 잡고 나무하고 밭 갈고 책 읽음을 각자 수업해 왔으니, 이는 곧 만세의 큰 아름다움이었는데, 근세에 이르러 풍속이 퇴패해지고 인정의 소박해짐이 여러 대에 이어져 동안에 이름이 실리는 것이 드물게 되었다. … 대개 이 동리가 동이 된 것이 어느 때에 시작되었는지 알 수 없으나, 바다가 동쪽에 임해 있어 해가 처음 뜨고 물과 육지가 뒤섞인 집들이 즐비하니, 한 동리의 사람들은 같은 들판에서 쟁기질 하며 농사일에 힘쓰고 같은 바다에서 배타며 생애를 보내며, 질병이 있으면 함께 도우고 수화(水火)에는 서로 구제하니, 비록 행원(杏垣)의 이웃이 아니지만, 오히려 남전(藍田)의 옛 규약을 지키니, 이것은 습속의 돈후함과 이웃 간 서로 구휼함이 정말로 지금 세상에 하나 있는 오래전 백성들의 동리가 아니겠는가? ―「동안(洞案)」, 김경두(金景斗) 서문 中 위의 서문은 강원도 평해(지금의 경상북도 울진) 구암동(狗巖洞)의 동계 조직이 1909년 작성한 「동안」의 서문이다. 서문에서는 구암동 동계가 향약의 전통을 계승한 것이라고 하였다. 또한 동안의 전통이 고대 중국의 향서(鄕序)와 주학(州學)에 버금간다고 하였다. 유학의 교육·교화 기관과 향약에서 동계의 연원을 찾고 있다. 이러한 평가는 16세기 이후 여러 명현들이 작성한 동약·동계의 서문에서도 확인할 수 있는 대목이다. 그런데 서문에 언급되어 있듯이 동해안 가에 위치한 구암동은 반농반어(半農半漁)의 촌락에 해당한다. 구암동에는 밀양박씨(密陽朴氏) 가문의 족세가 강하나, 주민들의 생업과 촌락에서 거행되는 의례의 형태를 보았을 때 전통적인 반촌과는 거리가 멀다. 따라서 구암동의 동계는 일반적인 반촌의 동족의식과 별개로 촌락민의 생업과 관련 깊은 공동체 조직이다. 실제 구암동 동계의 주요 사업도 상호부조, 복리 증진, 부세 대응이 주축을 이루고 있으며, 어촌 촌락의 특징을 살려 미역 채취나 멸치 조업을 조정하는 역할을 했다. 【그림 19】 1909년 구암동 「동안」 구암동 동계가 시작된 시점은 1840년 무렵이다. 1840년 구암동 동계에서 제정한 완의에는 다음과 같은 구절이 있다. 생각하건대 우리 상(上)·하촌(下村)이 합동(合洞)했을 때 각항(各項) 상납(上納)이 복잡할뿐더러, 시비가 가끔 일어남이 끊이지 않는 까닭에 상·하 촌민이 별반으로 공의(公議)하여 박곡(朴谷)은 박곡의 동역(洞役)을 하고, 구암은 구암의 동역을 한다면, 장래에는 끝내 예전처럼 안도할 것이니, 이에 영구히 준행할 일. ―「구암분동동안(狗巖分洞洞案)」, 〈완의〉 中 이 완의는 1840년 구암동이 이웃한 박곡동과 ‘분동(分洞)’할 때 작성한 것이다. ‘분동’은 동약·동계의 단위인 ‘동’이 분리됨을 뜻한다. 동약·동계는 보통 하나의 촌락으로만 구성되는 것이 아니라, 주도 세력의 영향력이 미치는 복수의 촌락을 포괄하기도 한다. 그럴 경우 사대부 계층이 세거하는 반촌이 주로 동약·동계를 주도적으로 운영하였다. 따라서 상대적으로 사회·경제적 지위가 낮은 촌락은 조직 운영에서 통제를 받거나 불이익을 당하는 경우가 적지 않았다. 그런 가운데 사회·경제적 지위가 낮았던 촌락의 여건이 좋아지고, 촌락민의 의식도 성장한다면, 이들은 동약·동계를 주도하던 세력에게 동등한 권리를 요구할 것이다. 만약, 그 요구가 관철되지 않을 경우, 기존의 동계·동약에서 이탈하여 별개의 공동체 조직을 운영하게 되는데, 그것이 바로 ‘분동’의 형태로 나타난다. 앞서 살펴본 부인동동약이 19세 중반 중단된 것도 바로 ‘분동’ 때문이었다. 1840년 구암동의 분동도 같은 이유일 것이다. 원래 박곡동과 구암동은 하나의 동으로 묶였는데, 부세 문제로 분쟁이 빈번하게 발생하였다. 그래서 의논을 모아 분동을 하기로 합의를 보았고, 구암동은 박곡동과 완전 별개의 동계를 운영하게 된다. 그런데 완의에 따르면 박곡동이 상촌, 구암동이 하촌으로 인식되고 있다. 아마 하나의 동으로 묶여졌을 때, 구암동보다 박곡동의 사회·경제적 지위가 상대적으로 우위에 있었던 것으로 보인다. 즉, 구암동이 분동을 요구한 것도 촌락민의 사회·경제적 성장으로 이해할 수 있다. 구암동은 1840년에 분동하여, 비교적 늦은 시기에 동계를 운영하였다. 이러한 점을 감안할 때 구암동 동계는 조선시대 결성된 유서 깊은 반촌의 동약·동계와 같은 선상에서 이해하기 어렵다. 그럼에도 불구하고 위의 1909년 서문에 언급되어 있듯이, 구암동의 촌락민은 자신들의 동계가 향약에서 유래한 것으로 보았다. 더 이상 향약은 양반 사대부 계층의 전유물이 아니었다. 조선 후기 이후 신분 상승이 욕구와 더불어 사대부 문화를 지향하는 계층이 증가하게 된다. 그러면서 기본의 사대부 계층이 향유하던 문화와 규범이 사회 저변으로 확대되어 갔다. 향약도 마찬가지였다. 특히 전통적인 신분 관념이 해체되어 가는 근대 전환기에 이르면, 일반 촌락민도 자신들의 결사 조직에 향약 정신과 규정을 접목시키는 경우가 늘어나게 된다. 현재 우리가 향약을 양반 사대부만의 규범이 아니라, 향촌사회의 보편적인 실천 규범으로 인식하는 것도 이렇게 조선시대 동안 사회 저변에 뿌리를 내렸기 때문이다. -

조선시대 사람들의 더불어 살기, 향약

조선시대 사람들의 더불어 살기, 향약- 기록자료

- 사회

앞의 12개 조는 퇴계 이황이 제정한 퇴계향약의 벌목을 옮겨 온 것이다. 나머지 8개 조는 온계동계의 규정을 약간 변용하였다. 하나. 약중(約中)에 화재가 있으면 상하가 서로 모여 구원하고 또한 위문한다. 각기 빈 가마니[空石]와 이엉[蓋草], 장목(長木)을 내어 힘써 도와준다. 도적을 당하면 서로 구원하고 질병이 있으면 서로 문안한다. 전염병[癘疫] 때문에 농사일을 못 하면 상하가 각기 농군(農軍)을 내어 밭 갈거나 씨를 뿌리거나, 김을 매거나 수확해 준다. 홀아비·과부·고아 또는 늙어서 자식 없는 사람[鰥寡孤獨]이 몹쓸 병에 걸렸는데, 돌봐 줄 사람이 없는 저는 모두 가엾게 여기고 도와주어, 잃어버리는 바가 없게 한다. 하나. 약중에 초상이 생기면 상하가 모두 모여 함께 조문한다. 호상유사(護喪有司) 1원과 하유사(下有司) 2인을 정하여 돌보게 하며, 장례 때 또한 그렇게 한다. 양반은 각기 힘센 종[壯奴] 1명을 내고 상인(常人)이면 역부(役夫) 1명을 내어 상여를 메거나 묘소를 만드는데 하루 동안 가서 일을 도와준다. 하나. 흉사는 상하 모두 각기 백미 두 되, 탁주 여섯 사발, 통 한 기(器), 일꾼 한 명을 내는데, 만약 다른 일이 있는 자는 하루 나와 일하고, 뒤에 곡식 두 말을 거두어들인다. —「온계동규(溫溪洞規) 부(附) 계상동계(溪上洞契)」 中 위의 조항은 계상동계의 운영 규정 중 상호부조와 관련된 것이다. 기본적으로 재난이 일어났을 때, 상장례 때, 각종 흉사를 당했을 때 물력과 노동력을 내어 주고, 슬픔을 나누기로 규정하고 있다. 특히 이 조항은 20개 조에 이르는 계상동계 규정 중에서도 가장 상세한 편이다. 계상동계가 구성원 간의 결속력 강화와 공동체 유지에 있음을 잘 보여 준다. 이러한 상호부조 항목 중 사대부 입장에서 가장 절실한 것이 노동력 차출이었다. 하층민의 노동력이 필요한 것은 상장례 때뿐만이 아니었다. 하층민의 노동력은 동내에서 거행되는 각종 의례와 행사, 공공사업을 수행하는 데 반드시 필요하였다. 사대부 계층은 동계 조직을 통해 ‘동’ 안의 하층민과 각종 하계 조직을 통제하고 노동력을 징발하였다. 그렇기 때문에 이러한 형태의 동계·동약은 상하합계 형태로 운영되었으며, 명문 벌족이 세거하는 반촌에서 쉽게 확인된다. 1719년(숙종 45) 경상도 삼가의 옥계정계에서는 동안을 새롭게 정비하면서, 개정된 규정을 완의로 남겼다. 해당 완의는 모두 10개 조 구성되어 있는데, 아래의 조항은 하층민에 대한 통제 규정이 보다 구체적으로 언급되어 있다. 이 완의는 동의 풍속을 부식(扶植)하고 기강을 일으키기 위한 것이다. 우리 동의 풍속은 평소 순후하였으나, 근년 이래 예(禮)가 무너지고 풍속이 경박해져 사람마다 그 마음에 연소자는 어른을 알지 못하고, 천인(賤人)은 귀인(貴人)을 알지 못하며, 논의할 때에 이르러서는 망령되이 스스로 존대하고, 혹 지위가 낮은데 소리를 높이고, 혹 연소한데 잘못된 의논을 일으켜 장로를 장로로서 대하지 아니하고, 집강을 집강으로써 대하지 아니하니 … 지금 이후부터 만약 외람된 자가 동의 여론을 빗나가게 하고, 언사가 거만하고 무례한 것은 동내에서 있을 수 없으니 동안에서 삭거(削去)할 것이다. 하나. 상한(常漢)[상놈]의 선악은 일일이 장부에 적어서 상벌을 행하고 그중에 완악한 자는 일제히 관에 정문(呈文)을 올려 엄하게 다스리며, 불통수화(不通水火)할 것. 하나. 동내 상한과 향도(香徒) 등이 조묘(造墓)와 성빈(成殯)의 역을 동유사가 미리 분부한 후에도 거역하고 행하지 않거나, 유사의 분부가 아닌데도 사사로이 일을 할 경우가 있으니, 이 습속이 매우 통탄스러우므로 지금 이후로 규찰관(糾察官)과 동유사가 함께 이름을 장부에 적은 뒤 강신과 회집하는 때에 좌중에 두루 보인 다음 일일이 벌을 내릴 것. 하나. 동내의 수행원이 만약 혼상(昏喪)을 당하면 상중하를 막론하고 유사가 동중에 발문(發文)·통고(通告)하여 각기 두루 돌아보고, 아무 까닭 없이 불참하는 원은 삭적하고 제마수(齊馬首)를 하게 할 것. —「동안 기해년수정(洞案 己亥年修正)」, 〈완의(完議)〉 中 1719년 옥계정계에서는 새롭게 동계 규정을 완의하였다. 그 서문에서는 완의의 목적이 상하 간의 질서를 뚜렷이 하는 데 있다고 명시해 놓았다. 이는 동계 안에서 하층민이 사대부의 통제를 잘 따르지 않고 있음을 의미한다. 옥계동에서 하층민은 상한과 향도라고 불렀다. 여기서 향도는 상장례 때의 상여꾼으로 보이며, 상하합계에서 하계를 구성하였다. 【그림 20】 상여행렬, 국가문화유산포털 상한과 향도는 옥계정계 내에서 노동력으로 동원되었다. 무덤을 조성하는 조묘와 빈소를 차리는 성빈 때는 많은 노동력이 필요한데, 사대부에서 임명되는 동유사가 이들의 노동력을 차출하고 통제하는 것으로 나타난다. 만약 동계의 지시를 듣지 않거나 상장례 때 참여하지 않으면, ‘불통수화’와 ‘제마수’ 같은 처벌을 받았다. 여기서 ‘불통수화’는 동리 안에서 일체 교류하지 않는 것이며, ‘제마수’는 용서받는 대신에 술과 음식을 다른 구성원에 대접하는 것이다. 한편, 동리 안에는 다양한 목적의 결사 조직이 존재하였다. 하층민들도 상호부조와 생업 및 공동노동을 목적으로 하는 조직을 별도로 운영하고 있었다. 이에 사대부들은 자신들이 주도하는 동계·동약 조직으로 이들을 통제하고, 하층민의 조직을 노동력으로 동원하고자 했다. 1601년(선조 34) 경상도 예천 고평동(高坪洞)에서 시행한 동계는 이러한 하층민 조직을 체계적으로 관리하였다. 원래 고평동계(高坪洞契)는 임진왜란 이전에서 존재하였으나, 전란으로 중단되어 1601년 새롭게 중수하였다. 당시 중수를 주도한 인사는 선조 연간 정승을 지낸 정탁(鄭琢, 1526-1605)이었다. 정탁은 향약을 중수 때 작성한 서문에서 “남전여씨향약 전질(全帙)을 빌려다가 참고하면서 현실에 맞는 몇 가지를 간추리니 겨우 여씨향약에서 열에 한둘에 불과하나 힘써 따르기에 편리한 것과 세속의 사례를 몇 가지를 끼워 넣어 한 편으로 만들었다”라고 하였다. 고평동계 역시 주자증손여씨향약을 따르되 시의를 참작하여 변용한 것이다. 상계(上契) -도유사(都有司): 1원 -부유사(副有司): 좌우 2원 하계(下契) -유사: 3인 -고직(庫直): 2인 -영수(領首): 정원에 한정이 없음 그 밖에 혹 영장(領長)을 두어 그 영(領)을 규찰하는 소임을 맡긴다. ―「고평동계약문(高坪洞契約文)」, 〈계중입식(契中立式)〉 中 하계의 서인(庶人)이 이것[약조]를 어기는 등의 죄를 저질렀을 때 가벼우면 당대(當隊)의 영수가 스스로 규찰하거나, 아니면 벌주(罰酒)를 준다. 무거우면 하계유사에게 알리고, 하계유사는 수본(手本)[보고 서류]을 상계유사에게 바치며, 상계유사는 범한 바에 따라 여러 존위(尊位)에게 고하여 벌을 주되, 만약 큰 잘못을 저질렀으면 사유를 일일이 들어 단자를 써서 관아에 알리어 법의 심판을 받게 함과 동시에 동계에서 영원히 축출한다. 만약 스스로 뉘우쳐 벌을 받고 향례대로 복속하기를 원하거나 조약에 따라 벌을 받기 원하면 들어준다. 무릇 사노(私奴)가 약조를 어겨 저대로 그 죄가 있는데도 그 주인이 간혹 정리로 비호하는 자가 있으면 각별히 벌을 준다. 그래도 경계할 줄 모르고 도리어 구실을 붙여 약조를 경시하는 자는 영원히 동계에서 축출하고 공동 우물을 사용하지 못하도록 한다. ―「고평동계약문」, 〈금제조(禁制條)〉 中 고평동계 관련 규정과 문적을 엮어 놓은 「고평동계약문(高坪洞契約文)」에 따르면 상계와 하계에 각각 임원을 둔 것으로 나타난다. 운영 규정인 ‘금제조(禁制條)’에서는 하계에서 죄를 범하는 일이 발생할 경우 하계유사가 전말을 갖추어 상계유사에게 보고하는 상하 구조를 명백하게 규정하였다. 특히 주목할 점은 하계에 대한 규찰을 ‘당대의 영수’가 맡는다고 규정한 대목이다. 여기서 ‘당대’와 ‘영수’는 농경사회에서 유래한 두레 용어로 보인다. 두레에서는 일정한 인원으로 각 대(隊)를 만들고 그 대의 장을 영수라고 하였다. 당연히 두레 조직은 하층민으로 구성되었다. 고평동계의 특징은 하층민을 개별적으로 통제한 것이 아니라, 두레 조직을 하위 구조에 두고 상하 관계를 명백하게 규정하였다. 이를 바탕으로 고평동의 사대부들은 상호부조나 동리 단위의 공공사업 때, 두레 조직이 관리하는 개별 하층민의 노동력을 활용하였을 것이다. 상호부조와 더불어 부세 대응도 동계·동약의 중요한 공동체 사업이다. 조선 후기 하위 해정 구역이 정비됨에 따라, 각종 부세와 잡역세(雜役稅) 등이 면리 단위로 부과되었다. 그 중 동리 단위로 부과되는 부세는 동약·동계 조직이 공동납의 형태로 대응하였다. 그 방법으로는 특정 동리에 일정 분량의 부세가 부과되면, 동약·동계 조직이 동리 안에 거주하는 촌락민의 사정을 감안하여 재분배한 세액을 거두어들이는 형태와 ‘존본취식(存本取殖)’을 통해 동리에서 부세를 미리 대비하는 형태가 있다. 부세 중 잡역세의 경우 관아 운영이나 수령 부임 때 투입되는 비용, 기타 부족한 세액을 메꾸기 위한 명목으로 부과하였다. 잡역세는 비정기적으로 부과되는 경우가 많았기에 일반적인 부세와 달리 미리 대비할 필요가 있었다. 해당 비용은 주로 동약·동계에서 ‘존본취식’ 즉, 돈을 빌려주고 이자를 늘리는 방식으로 마련하였다. 대구 부인동동약의 ‘선공고(先公庫)’는 공동납의 모범적인 사례로 평가된다. 선공고는 “공적인 일을 먼저하고 사사로운 일을 뒤에 한다”라는 ‘선공후사(先公後私)’라는 용어에서 취한 것으로 최흥원이 주도하여 1753년에 조성하였다. 약중에서 부유한 자들과 약속하여, 공세(公稅)를 먼저 내고 백성을 편안하게 하는 방도를 도모하였다. 이에 동의 밭 1단을 팔아 수천 전을 받고 또 강회(講會)에 쓰고 남는 것을 별도로 저축하여, 해마다 늘였다가 이자를 떼어서 토지를 매입한 것이 수십 년에 이르니, 사들인 논이 백여 두락에 가깝고 저축한 곡식도 수백 곡(斛)에 이른다. 그 밭을 공전(公田)이라 하고 창고를 공고(公庫)라고 해서, 이것으로써 약중 백성의 세역(稅役)에 충당하기로 하였다. ―『부인동지(夫仁洞誌)』, 「공전비문(公田碑文)」 中 위의 「공전비문(公田碑文)」은 1765년에 선공거의 조성 경위를 밝히기 위해 찬술되었다. 비문에서는 동리 백성에게 공동납이 형태로 부과되는 공세, 즉 부세를 선제적으로 대응하기 위해 선공고를 조성한 것이라고 하였다. 【그림 21】 『부인동지』, 영남대학교 민족문화연구소 선공고의 재정은 하루아침에 조성된 것이 아니었다. 우선 동의 밭을 팔아 기본 자금을 마련하고, 이를 여러 해 동안 이자를 놓아 다시 공전을 매입하는 방식으로 조성한 것이다. 그리고 이를 관리하기 위한 규정으로 「선공고절목(先公庫節目)」을 제정하였다. 그 절목에 따르면 선공고는 상안(上案), 즉 사대부로 구성된 상계에서 뽑은 상유사 1인과 하안(下案), 즉 하계에서 뽑은 하유사 1인에 의해 관리되었다. 동리의 사대부와 하층민이 공동으로 관리하는 선공고는 공동납의 모범 사례로서 조정에도 알려졌다. 당시 경상도관찰사는 최흥원의 부인동동약에 대해 다음과 같이 보고하였으며, 정조는 신료들에게 최흥원을 등용하라고 지시하였다. 전 주부(主簿) 최흥원은 행실만 훌륭할 뿐만 아니라, 재물을 내어 빈궁한 사람을 구제하였으며, 집안에 ‘선공후사’의 창고가 있어서 이웃 사람들이 일정한 부역이 무엇인지 모르고 있으며, 또 향약으로 권장하고 가르칩니다. ―『정조실록』, 7년 2월 19일 기사 中 이리동약을 시행했던 안정복도 공동납을 적극 활용하고자 했다. 다만 그의 공동납 구상은 수령 때 계획되었다. 안정복은 평소 왕도정치 실현을 위해, 그 대리인으로 지방에 파견되는 수령의 올바를 자세에 대하여 고심하였다. 그 결과 수령의 정무 지침서라 할 수 있는 『임관정요(臨官政要)』를 저술하게 된다. 1776년(정조 즉위) 안정복은 목천현감(木川縣監)으로 부임하였다. 안정복은 자신이 구상했던 수령 통치를 목천현에서 시험하고자 했다. 그는 수령 통치에서 교화와 명분을 우선순위로 삼았으며, 그 후에야 세세한 절목이 이루어진다고 보았다. 안정복은 수령을 보조할 교화 체계로 동약을 주목하였다. 이와 관련해 『임관정요』에서는 “모든 정교(政敎)는 동약이 시행된 뒤에야 쉽게 거행할 수 있다. 부임한 뒤에 동리에 동약이 있는지 없는지를 묻되 동약이 있으면, 그 동헌(洞憲)을 거둬들여서 미비한 약조는 정리한다”라고 하였다. 고을의 교화는 올바른 동약의 실시 여부에서 시작된다고 보았다. 그렇기에 부임 직후 목천현 전체에 다음과 같은 유시문을 내리게 된다. 듣건대 이곳에는 모두 동계가 있다고 하는데, 무릇 한 동네 안에서 선을 표창하고 악을 미워하는 일이 있다면 그 동네의 정사가 닦여져서 교화가 밝아지고 명분이 바르게 되는 것이 이로부터 가능해질 것이다. 이는 실로 옛사람이 행한 향약의 뜻이며, 향리의 비(比)·여(閭)·족(族)·당(黨)의 운영도 이를 통해서 행해지는 것이다. 각 마을의 군자들은 동헌을 잘 다듬어서 실시하되, 이 두 가지를 반드시 실천해야 할 급무(急務)로 삼기 바란다. ―『순암집(順菴集)』, 「목주정사(木州政事)」 中 안정복은 목천현에서 동리 단위로 결성된 자치 조직의 현황을 파악했을 것이고, 동약은 아니더라도, 관내 곳곳에 동계가 조직되어 있음을 확인하였다. 18세기 후반에 이르면 동리별로 광범위하게 동약·동계 조직이 운영되고 있었던 것이다. 안정복은 지금 목천에서 동약이 없더라도, 동계 조직이 있으면 동규를 제정하여 향약의 형태로 운영하면 된가도 판단하였다. 나아가 안정복은 동약을 단위로 방역소(防役所)를 운영하고자 했다. 방역소는 방역고(防役庫)라고도 불리는 민고(民庫)이다. 민고는 고을별로 공동납의 형태로 부과되는 각종 잡역세를 대비하기 위해 만든 재정 기구였다. 이를 위해 안정복은 방역전(防役錢)을 조성하였으며, 이를 운영하기 위한 규정으로 8개 조의 절목과 23개 조의 추후(追後) 절목을 제정했는데, 여기서 눈여겨볼 대목은 방역전의 관리 및 운영 계통이다. 「방역소절목(防役所節目)」 하나. 2백 냥을 마련한 뒤 8개 면의 각 동에 나누어 준다. 동이 모두 40개이므로 매 동당 5냥씩 나누어 관리케 하고 이름을 방역전이라 한다. … 각 동의 상존위(上尊位) 및 여러 소임들이 맡아서 내어 주고 받아들인다. 하나. 지금 이 방역소를 관가에 설치하고, 유향소와 아전 무리로 하여금 맡아서 관리하게 하고자 하나, 만일 관가에 설치한다면 그 수가 방대하여 거두고 내는 때에 반드시 한 가지 폐단이 생길 것이다. … 그러니 대소 백성들은 이런 뜻을 부디 깊이 체득하여 오래도록 시행할 수 있게 해 주기 바란다. 하나. 이 돈이 이미 동의 물건이 되고 나면 동의 상계 및 소임들이 이를 침탈해서 쓰는 경우가 필시 많을 것이니, 이럴 경우 완의를 통해 논벌해서 손을 대지 못하도록 한다. 「방역추후절목(防役追後節目)」 하나. 각 리의 백성으로서 동을 이루지 못하여 통괄하는 곳이 없는 자들은, 부근의 동에 분속시켜서 규례에 따라 거두고 낸다. 하나. 이 돈은 사채(私債)와는 다르다. 그러므로 사고가 있다고 핑계대어 받기 어려운 자가 있으면, 관에 알려서 면임으로 하여금 징수해 주게 한다. 하나. 매년 가을 모임을 마친 후에 각 동에서는 나누어주고 받아들인 문서 한 통을 면유사(面有司)에게 바쳐서 증빙 자료로 삼는다. 하나. 대동의 역[대동세]을 당하여 관가에서 옛 규례에 따라 전령(傳令)하여 도유사에게 알려주기만 하면, 도유사가 각 면의 존위(尊位)에게 통고한다. 그리하여 각 면별로 거두어 면유사의 집에 모으게 하고, 각 동의 신실한 하소임(下所任)을 시켜서 문서를 갖추어 관에 바치도록 한다. 하나. … 상계(上契)와 당시의 소임(所任)은 절대로 이 돈을 써서는 안 되며, 이것을 범한 자는 면존위(面尊位)가 적발하여 벌을 준다. ―『순암집』, 「목주정사」 中 위의 두 절목은 안정복이 동약을 어떻게 이해했는지를 잘 보여주는데, 여기서 확인되는 특징을 추려보면 다음과 같다. 【그림 22】 안정복의 「목주정사」 첫째, 방역전은 ‘방역소-면-동’으로 분배되는데, 최종적인 분배는 ‘동’ 단위로 이루어졌다. 여기서 ‘동’은 안정복이 조직을 권장했던 동계·동약의 시행 범위이다. 최하위 행정구역 단위로는 ‘리’가 있지만, 자치 조직이 결성되어 있는 ‘동’을 운영 단위로 설정하였다. 만약 여기서 제외된 ‘리’가 있다면, 인근 ‘동’에 분속시켜 운영하도록 했다. 둘째, ‘동’에서 방역전은 동계·동약 조직이 운영하였는데, 그 운영 책임은 사대부로 구성된 상계가 맡았다. 안정복은 사대부가 실질적으로 통제할 수 있는 ‘동’을 향촌 교화 정책의 단위로 설정하였으며, 나아가 이 조직을 각종 부세에 대응하는 자치 조직으로 운영하고자 했다. 향촌의 실질적인 담당자에게 부세를 담당하게 함으로써, 중간 계층의 농간이 개입하는 것을 방지하려 했던 것으로 보인다. 셋째, 유향소[향청]과 질청은 방역전 운영에서 제외하였다. 대신 교화를 담당하는 동약 조직에게 방역전 운영을 전담시킴으로써, 관부의 개입을 차단하고 있다. 부세를 거두어들이고 납부하는 데 있어서, 명목 없는 잡세가 발생하는 폐단을 무수히 목격하였기에 향청과 질청의 개입을 배제한 것이다. 넷째, 관부는 단지 방역전 운영을 감독하고 행정적 지원을 해 줄 뿐인데, 이는 면리 조직이 담당하였다. 각종 면임과 이임은 동계·동약의 상계에서 함부로 방역전을 소용하지 않도록 감독하며, 방역전을 미납하는 자가 있으면 공권력을 동원해 대신 징수하는 정도이다. 최흥원의 선공고와 안정복의 방역전은 모두 부세 대응을 목적으로 조성되었으며, 동약 조직에서 운영하였다. 동약이 부세 대응에 앞장선 것은 촌락 공동체의 안정을 위해서이다. 당시 수령과 아전들은 부세를 부과하는 과정에서 가렴주구를 행하는 경우가 많았다. 과중한 부세로 인해 하층민들이 삶의 터전을 잃어버린다면, 촌락 공동체 유지도 어려워질 수밖에 없었기 때문에 뜻있는 사대부들은 동약을 통해 각종 부세를 적극적으로 대응해 나갔던 것이다. -

조선 선비들의 로망, 관동유람

조선 선비들의 로망, 관동유람- 기록자료

- 문화

선비들이 추앙했던 퇴계(退溪) 이황(李滉, 1501-1570)도 “산을 유람하는 것은 독서와 같고, 산을 등정하는 과정은 도(道)의 절정을 찾아가는 것과 같다”고 하였다. 뿐만 아니라 자기 자신도 주자가 겨울에 남악을 유람한 일을 상고하여 한겨울에 청량산(淸凉山)에 올랐다. 관직에 나가지 않고 평생 학문에 전념했던 이황의 문인 치재(耻齋) 홍인우(洪仁祐, 1515-1554)도 자신의 금강산 유람을 공자의 태산 등정과 주자의 남악 유람에 빗대었고, 유람은 성현을 본받는 일임을 강조했다. 상술했듯 유람으로 즐겨 찾는 명산 대부분은 산세가 험준하여 항상 위험이 상존해 있었다. 그럼에도 선비들 사이에서 명산을 유람하는 풍조가 확산한 것은 산수유관이 유람을 구경과 놀이 이상의 의미로 인식하도록 했기 때문이다. 수몽(守夢) 정엽(鄭曄, 1563-1625)은 산수를 ‘음란한 음악이나 미색(美色)과 같아, 점점 그 가운데로 빠져들면 돌아올 줄 모르게 하는 마성이 있는 것’이라 했다. 하지만 마성이 있는 위험한 산을 오르는 고행을 통해서라도 공자의 ‘등태산소천하’의 이치를 발견해야 한다고 주장했다. 즉, 조선 선비들에게 산수 유람이란 단지 경치와 풍류를 즐기는 것 이상의 의미가 있었다. 유람은 공자와 주자, 그리고 선학을 본받아 산수에서 학문적 이치를 깨닫기 위한 것이라는 인식이 지배적이었다. 임진‧병자호란으로 국토가 황폐화되고, 국가가 전후 복구에 몰두하고 있는 시점에서도 선비들의 유람은 끊이지 않았으며 오히려 더욱 성행하게 된다. 국가의 양 변란 이후 제기된 국가재조론(國家再造論, 국가를 재건하자는 논의)의 논점 가운데 유교 본래의 정치이념을 실천하자는 주장이 중요한 논점으로 떠올랐다. 주자학 정치이론의 핵심인 수기치인(修己治人, 스스로를 먼저 수양하고 세상을 다스림)의 수양론(修養論)을 통해 국가를 재건해야 한다는 주장이 강조되었다. 국가재건을 위해서는 어질고 도덕적인 정치가 구현되어야 하는데, 이를 위해서는 치자인 선비들의 자정(自淨)과 수양은 필수였고, 스스로 학문에 몰두하고 수기치인 하여 국가, 그리고 민생의 기대에 부응해야 한다는 것이다. 이러한 관념의 강화는 양 변란 이후에도 선비들이 스스럼없이 유람할 수 있는 명분을 만들어 주었다. 오히려 더욱 적극적으로 유람에 나섰다. 선비들에게 유람은 곧 산수를 통해 ‘인지지락(仁智之樂)’을 이루는 공부이자 자신을 수양하는 행위로 인식되었기 때문이다. 선비들에게 산수는 단순한 자연현상의 의미로 그치지 않았다. 정신 수양의 장소이자 국토의 역사와 문화가 집합된 장소였다. 산수 유람을 통해 단순히 경물을 보고 즐기다 뜻한 바를 잃어버리는 ‘완물상지(玩物喪志)’의 경계를 벗고, 자연이 지닌 내재적 의미를 탐미하며 유람을 의미 있는 행위로 만들어 갔다. 이것은 조선 선비들이 대외적으로 표방한 유람 명분이기도 했다. 춘정(春亭) 변계량(卞季良, 1369-1430)은 산을 유람하면서 “먼 산길 구름 속에 반쯤이나 들어가니 이 유람이 세속의 먼지를 피하기에 족하구나”라고 감탄했다. 유람을 통해 탈속의 기분을 느끼고 있다. 선비들은 복잡하고 번다한 일상에서 벗어나 탈속의 자유를 느끼고자 하는 열망을 항시 가지고 있었다. 일상에 여가가 생기면 잠시나마 탈속과 안분을 체험하고자 했는데, 이러한 방편으로 유람을 택하였다. 아름다운 산천 속에 들어서노라면 마치 신선 세계에 든 듯한 감흥을 느꼈는데, 이는 유람의 목적 중 하나인 바로 탈속의 추구와도 부합한다.. 그리고 산수는 글쓰기의 좋은 소재였다. 선비들의 일상에서 글쓰기는 자신을 수양하고 학문적 성과를 표현하는 매우 중요한 것이었다. 글쓰기에 도움이 되는 일이라면 선학에게 배움을 청하기도 했고, 방법을 스스로 찾아 나서기도 했다. 글쓰기 방법 중에 천하의 장관을 유람하면서 호연지기(浩然之氣)를 구하는 것은 유학자인 선비가 해야 할 일이라 생각했고, 호연지기는 글쓰기에 큰 도움이 된다고 인식했다. 선비들은 『사기(史記)』를 쓴 중국 사마천(司馬遷)의 문장이 변화무쌍한 명문인 것은 유람을 통해 문기(文氣)를 함양했기 때문으로 생각했다. 선비들은 사마천의 고사를 유람의 명분으로 자주 피력하였고, 유람을 통해 자연의 이치를 깨닫는 것은 문기를 함양하는 데 큰 도움이 되는 것으로 여겼다. 산수는 글의 소재였고, 감수성을 자아내는 대상이었다. 선비들은 글짓기 능력을 배양하기 위한 중요한 방편으로 유람을 택했고, 실제 유람 중 수많은 시문을 창작해 냈다. 유람을 떠나기 전 유람에 필요한 식량과 물품들은 중국 송(宋)나라 진직(陳直)이 지은 『수친양로서(壽親養老書)』를 참고하여 구비했고, 유람 중에도 소지하고 다녔다. 이 책에는 노인 봉양에 필요한 계절별 섭생 및 약재 등이 기록되어 있다. 그리고 그 외에 성리학 서적을 지참하였다. 공자나 주자, 또는 이황과 같은 성현(聖賢)들을 본받아 산수 유람 중 독서를 통해 성리학적 이념을 궁구하며 구도(求道)하겠다는 다짐에서였다. 선비들은 역사 현장과 선현의 자취를 답사하기 위한 목적으로도 유람에 나섰다. 유람을 통해 역사 현장을 답사하고, 역사의식을 고취했다. 조선 선비들은 주로 개성 유람을 통해 고려의 유적을 답사하고 나라의 흥망을 상고하였다. 여기에 더하여 자신들이 학문적으로 추모하는 선대 명현들의 행적을 찾고자 유람을 떠났다. 청량산은 이황, 지리산은 남명(南冥) 조식(曺植, 1501-1572)이 유람했고, 그 기슭에서 후학을 양성했다. 이 산들은 두 명현으로 인해 큰 명성을 얻었고, 후학들이 무시로 찾아 유람하였다. 이처럼 조선 선비들에게 산수란, 도(道)가 깃들어 있는 공간이었다. 산수는 유람을 통해 선현의 뜻을 본받고 도심(道心)을 기르는 장소였고, 심신 수양의 장이었다. 이러한 산수유관은 당시 선비들이 지향하는 유람의 목적이었다. 그러므로 학문의 이치를 궁구하여 경물의 이치를 깨닫지 못하는, 학문적으로 낮은 수준에 있는 사람은, 유람 본연의 목적을 달성하지 못하므로 자중시키기도 했다. 일례로 1703년 농암(農巖) 김창협(金昌協, 1651-1708)이 황규하(黃奎河, 1687-1719)에게 유람의 유익함을 설명함과 동시에 함부로 유람하지 말 것을 권면한 서신을 보내기도 했다. 황규하의 나이 16세 때였다. 일의 전말은 황규하가 김창협에게 유람을 떠나고자 하니, 전별의 글을 지어달라 요청한 것이었다. 김창협은 외물(外物)의 도움에만 의존한다면 유람하는 데 큰 의미가 없으므로 학문의 이치를 궁구하여 깨달은 이후 유람하도록 권유했다. 김창협 자신도 젊은 시절 금강산을 유람하면서 아름답고 화려한 점만 좋아하여 바쁘게 오르내리며 널리 구경함으로써 만족하려고 했던 것이 매우 유감스러웠다고 밝히고 있다. 경물을 많이 보는 데 빠져 도의 견지에서 관찰하고, 정신으로 이해한 후 성정을 도야하여 심금을 넓히는 기회로 삼지 못했음을 아쉬워했다. 젊은 황규하가 유람을 나선다고 하자 자신이 젊은 시절 유람할 때 겪은 불찰을 설명해 주고, 그러지 말도록 권면한 것이다. 다른 예로 윤증도 지인인 고송재(孤松齋) 심정희(沈廷熙, 1656-1714)의 아들이 재차 금강산을 유람하고 싶다고 하자, 조금이라도 한가한 때에 학업을 연마하지 않고 한가로이 돌아다니며 도로에서 세월을 허비하는 것이 아닌가 하는 우려를 표명한다. 학문의 깊이 없이 유람하다가 자칫 외물의 경치에 빠져 유흥에 그칠 것을 염려한 것이다. 예나 지금이나 어느 사람을 막론하고, 유람의 목적에는 일상의 권태로움에서 벗어나고자 하는 의도가 공존한다. 조선시대 유람의 실상을 들여다보면 퇴폐적 행위도 적지 않게 발견되는 것이 사실이다. 그러나 그것이 ‘유람이란 유희적이고 퇴폐적인 것’이라고 결론 짓게 할 만큼 보편적인 것은 아니었다. 조선 선비들은 유람에 있어 그 체모를 매우 중시했다. 자칫하면 신랄한 비판을 받을 수 있는 일이 유람이라는 것을 누구보다 잘 인지하고 있었기 때문에 나름의 뚜렷한 명분과 목적의식을 갖추고 유람을 결행했다. -

조선시대 사람들의 더불어 살기, 향약

- 기록자료

- 사회

먼저 김세렴은 퇴계 이황의 학통을 계승한 인사로서, 1632년(인조 10) 현풍현감(玄風縣監)으로 부임하였다. 이곳에서 김세렴은 퇴계향약을 계승한 ‘현풍현향약’을 제정하였다. 이 향약은 현풍의 별호를 따서 ‘포산향약(苞山鄕約)’ 또는 ‘포산약조(苞山約條)’라고도 불리는데, 그 내용은 이황의 문인인 김기(金圻, 1547-1603)의 향약과 거의 비슷하다. 현풍현향약의 조항은 기본적으로 주자증손여씨향약의 4대 강목을 따르고 있지만, 과실상규 조항은 퇴계향약처럼 극벌·중벌·하벌 및 기타 벌목으로만 구성하였다. 예속상교는 주자증손여씨향약의 예속향교 조항 중에서도 연장자를 섬기는 것과 이작(異爵), 즉 특별히 벼슬이 있는 자를 예우하는 규정을 인용해 놓았다. 환난상휼 조항은 후술할 ‘온계동계(溫溪洞契)’의 상호부조 규정을 따르고 있다. 현풍현향약에는 4대 강목 이외에도 향약의 조직 및 운영과 관련해 10개 조의 추가 규정이 있는데, 그중에서도 다음 조항이 주목된다. 하나. 나이와 덕망이 높은 사람을 추대하여 도약정으로 삼는다. … 덕행이 훌륭한 두 사람을 뽑아 부약정으로 삼되, 그 중에 하나는 향좌수(鄕座首)가 겸임한다. … 학행이 있는 사람 한 명을 정밀하게 잘 선택해 직월로 삼는다. 각면(各面)에는 약정 한 사람을 선택하여 정한다. … 각면의 하인(下人) 가운데 공손함이 있고 연로한 자 한 사람을 별도로 선택해 각면 향약소(鄕約所)의 이정(里正)이라 칭한다. 열 집에서 각각 한 사람을 내어 행수(行首)라 칭하고, 향약의 권유와 규검(糾檢)의 일을 맡긴다. 하나. 무거운 죄는 관사에 보고하고, 가벼운 죄는 태(笞) 20대를 한도로 논단한다. 태 30대 이상은 관의 결정에 따른다. 하나. 봄과 가을에 강신례를 행한다. 대·소·상·하인이 모두 모이되 품관이 하나의 청(廳)을 이루고, 서얼이 한 청을 이룬다. … 향리도 한 청을 이루며 … 하인도 한 청을 이루는데 하인은 남녀가 모두 모이되, 남자는 왼쪽, 여자는 오른쪽에 자리한다. 각기 수대로 좌정하여 예를 행하는데, 별도로 좌중에서 한 사람을 뽑아 향약 일편을 소리 내어 읽는다. 다만 4조는 우리말로 풀이해 주어서 사람들로 하여금 들어서 환하게 깨달지 못하는 것이 없도록 한다. 함께 화목의 도리를 가르치고, 이어서 향음주의(鄕飮酒義)를 따라 술을 따라 올리며 실컷 다 논 후에 파한다. ―『동명집(東溟集)』, 「현풍현향약(玄風縣鄕約)」 中 현풍현향약의 대표는 도약정으로 나이가 많고 덕이 있는 자를 추천해서 뽑았다. 또한 덕행이 있는 자 두 사람을 부약정으로 삼았는데, 한 사람은 유향소의 수임(首任)인 좌수가 겸직하였다. 주현향약이 유향소 조직과 연계되는 양상을 보여 준다. 주현향약의 또 다른 특징 중 하나가 면리 조직을 적극 활용했다는 점이다. 조선 후기 중앙집권체제의 강화 속에 지방의 하위 행정 구조는 면리 체제로 정착하였다. 조선 전기까지 독자적인 치소(治所)와 향리를 갖추고 있던 향·소·부곡(鄕·所·部曲) 및 속현(屬縣)과 같은 지역이 면(面)과 리(里)로 재편된 것이다. 면리에는 각각 면임(面任)과 이임(里任)이 임명되어 부세(賦稅) 행정을 비롯해 각종 관령을 수행하였다. 그런 가운데 김세렴은 고을 단위의 교화 체계를 구축하기 위해, 면임·이임 조직과 별개로 면리 단위의 향약 조직을 구상하였던 것이다. 현풍현향약에서는 덕망과 학행이 있는 자를 면 단위 향약의 책임자인 약정으로 임명하였다. 약정은 사대부 계층에서 선발하였으며, 하인 중에서 나이가 많고 근면한 자 한 사람을 향약소 이정으로 뽑았다. 이정에게는 해당 면의 향약을 보좌하는 임부를 부여하였다. 또한 열 집마다 향약을 수행하는 행수를 뽑았는데, 이는 조선의 최말단 행정 체계인 오가작통(五家作統)의 통수(統首)와 견줄 수 있다. 주현향약의 임원 임명은 기본적으로 구성원 간의 추천으로 이루어졌으나, 최종 결정권은 수령이 가지고 있었다. 수령은 주현향약을 통해 행정뿐만 아니라 자치계통의 교화 체계까지 총괄함으로써, 자신의 권위를 높이고 원활한 지방 통치를 도모할 수 있었다. 한편, 현풍현향약에는 향촌에서 일어나는 죄목 중 그 죄질이 약한 것에 대한 처벌권이 부여되어 있다. 사소한 사건으로 관부의 행정이 번잡해질 수 있기에 일정 부분의 사법권을 향약 조직에게 양도한 것이다. 또한 봄과 가을에 행해지는 강신례 절차에서는 향촌 내 여러 신분 간의 위계질서를 확인할 수 있다. 사대부 계층인 품관에서부터, 서얼·향리, 그리고 하인에 이르기까지 앉는 자리와 예를 취하는 법을 달리하였다. 이러한 조항들은 현풍현 사대부의 지위 유지와 관련되어 있다. 지역 사대부들의 협조하에 주현향약을 안정적으로 시행하기 위하여, 사대부 계층의 권위를 인정하는 조항을 향약 규정에 명시한 것이다. 당시 경상도 지역의 명유였던 장현광(張顯光, 1554-1637)은 현풍현향약을 열람한 뒤, 발문(跋文)에다가 “이 향약 가운데의 절목(節目)은 성분(性分)과 직분(職分)에 벗어난 것이 없다"라고 평가하였다. 원활한 수령 통치를 위해서는 사대부 계층의 협조가 필요하였다. 그것은 사대부 주도의 안정적인 향촌 질서가 전제되어야지 가능하였는데, 현풍현향약은 그러한 관변적 의도가 잘 반영된 향약이다. 이처럼 ‘주자증손여씨향약 → 퇴계향약 → 김기향약·현풍현향약’으로 이어지는 향약의 전통은 퇴계학파를 계승한 여러 지역에서 제정되었다. 예컨대 밀양에서는 1648년 밀양부사(密陽府使) 강대수(姜大遂)가 유향소를 중심으로 주현향약인 이른바 ‘무자향약(戊子鄕約)’을 시행하였다. 강대수는 장현광의 문인으로서, 그가 제정한 무자향약은 현풍현향약의 조항과 거의 동일하다. 대구 부인동(夫仁洞)에서는 1739년(영조 15) 최흥원(崔興源)이 동약을 제정했는데, 그 역시 김기향약과 현풍현향약의 전통을 따르고 있다. 주현향약은 고을 수령뿐만 아니라, 한 도의 장관인 관찰사가 시행하기도 했다. 그중에서도 경상도관찰사 이헌영의 향약 시행을 주목하고자 한다. 이헌영은 개항기 내외 관직을 두루 지내면서, 관직 생활 중의 주요 기록과 문서를 정리한 여러 편의 공무 일기를 남겼다. 그 중 「교번집략(嶠蕃集略)」은 1890년 12월부터 1893년 3월까지 경상도관찰사를 지내면서 작성한 일기이다. 여기에는 각 고을에 향약 시행을 지시하면서 작성한 여러 기록이 수록되어 있다. 1891년 경상도관찰사 이헌영은 직접 제정한 「향리약법(鄕里約法)」을 경상도 70여 고을에 배포하였는데, 그 서문에는 다음과 같은 언급이 있다. 대개 향약의 법은 주관(周官) 삼물(三物)·팔형(八刑)의 뜻에 근원하며, 송나라 남전 여씨의 조례에 있는 것이다. 주부자[주자]가 증손한 것은 대개 풍속을 더 낫게 고쳐, 세상을 좋게 하는데 있다. 이것보다 좋은 것이 없는 까닭에, 우리 열성조(列聖朝)에서 여러 차례 반시(頒示)하는 지시를 내렸고, 여러 선유(先儒) 또한 수행하는 노력을 많이 하였다. … 이곳을 평소 ‘추로지향(鄒魯之鄕)’이라 칭한다고 말할 수 있겠는가? 진실로 개탄스러움을 이길 수 없다. … 일찍이 여러 군(郡)을 맡을 때, 또한 이 법을 행하였는데 효과가 없지 아니하였으니 … 이에 참람하고 방자함을 무릅쓰고, 향약의 여러 조항 중 번잡한 것은 깎고 그 요점만 취해 수정한 다음, 향약장과 직월 및 여러 임원에게 하송하였으니, 반드시 한 고을의 좋은 선비를 택할 것이며, 응해서 거행하는 규정을 그들과 함께 잘 의논하여 좋은 방법을 강구할 것이다. … 만일 세속의 풍습에 길들어져 오활한 것으로 돌아가 별일 아닌 것으로 보고 지시를 잘 따르지 않는다면, 진실로 감영과 고을 간에 서로 믿는 뜻이 없어질 것이다. ―『교번집략(嶠蕃集略)』, 「향리약법서(鄕里約法序)」 中 위의 서문에는 향약 제정의 취지가 잘 드러난다. 이헌영은 경상도관찰사로 부임하기 전에 외직으로 부안현감·정주목사·의주부윤·영흥부사를 지냈는데, 부임지마다 어김없이 향약을 시행하였다. 그때의 경험을 바탕으로 경상도 여러 고을에서 시행할 향약을 만들었다. 이헌영 역시 이황이 그랬던 것처럼 향약의 유래를 『주례』에서 찾았다. 여기서 삼물(三物)과 팔형(八刑)은 각각 주나라 때 백성을 다스리는 세 가지 일과 여덟 가지 형벌을 뜻한다. 이러한 전통이 북송의 여씨향약, 남송 주자의 증손향약, 그리고 우리 조선에서 여러 명현이 제정한 향약으로 이어졌다고 하였다. 그러나 근래 향약의 전통이 단절되었고, 특히 경상도의 풍속이 예전과 같지 않다며, 각 고을에 향약 시행을 지시하고 있다. 서문 말미에는 감영과 고을 간의 신뢰를 강조해 놓았다. 이처럼 이헌영은 관찰사로서 원활한 지방 통치를 도모하고 개항기 새로운 문물이 유입되는 과정에서 전통적인 가치를 고수하기 위하여 향약을 시행하였다. 【그림 12-1】 경상도 비안현에 배포된 이헌영의 「향리약법」 【그림 12-1】 경상도 비안현에 배포된 이헌영의 「향리약법」 그런데 이헌영의 주현향약은 김세렴의 현풍현향약과 비교해 관부의 영향력이 더욱 강하게 나타난다. 이는 유향소의 기능 약화와 무관하지 않다. 16-17세기 사대부 계층의 향촌 지배력 강화와 함께 유향소의 권위도 높아졌다. 유향소가 향약을 시행하는 장소로 주목받았으며, 그 구성원은 향대부에 비견되기도 했다. 그러나 18-19세기를 거치면서 유향소는 향권을 다투는 자리로 변질되어 갔다. 특히 수령권의 강화는 유향소의 자치 기능을 제한하였다. 시간이 흐를수록 자치 기능보다 수령 행정을 보조하는 기능이 부각되었던 것이다. 그런 가운데 어느 시기부터 유향소는 향청(鄕廳)으로 불려졌다. 행정적 기능이 강화되면서 유향소는 아전들의 기구인 질청[作廳]과 비슷한 성격의 기구로 인식된 것이다. 이헌영도 이러한 점을 알고 있었기에 유향소보다는 관부가 주도하는 향약 조직을 구상하였다. 1891년 이헌영이 반포한 「향리약법」의 〈입약장(立約章)〉에는 향약의 직임과 임무 등을 다음과 같이 규정하였다. 도약장(都約長): 해당 고을의 수령 도직월(都直月): 향교 재임(齋任) 중에서 임명, 각면의 약속을 규찰 면약장(面約長): 대중이 나이·덕행·학행이 있는 자를 추천, 면내의 약속을 관장 면직월(面直月): 근면하고 공정한 자를 임명, 여러 규약의 실무를 주관 우선 「향리약법」에서 향약을 주관하는 자는 다름 아닌 각 고을의 수령이다. 향약이 제대로 시행될 수 있도록 수령이 도약장을 맡게 했다. 그리고 부임은 향교의 임원인 재임, 즉 교임(校任)이 맡도록 하였다. 이는 앞서 현풍현향약에서 유향소 좌수를 향약 임원으로 임명한 것과 비교되는 대목이다. 나아가 〈입약장〉에서는 세 개의 장부를 둔다고 하였다. 그것은 각각 향약에 들어오기를 원하는 ‘자원입약자(自願入約者)’ 명부, 행실이 바른 ‘덕업가관자(德業可觀者)’ 명부, 과실을 저지른 ‘과실가규자(過失可規者)’ 명부로서, 주자증손여씨향약에서 규정한 명부·선적·악적으로 구성된 세 개의 장부와 같다. 그런데 선적에 해당하는 ‘덕업가관자’ 명부는 향촌의 여러 임원을 선발하는 기준이 되었다. 즉, 여기에 입록된 인사 중에서 면약의 약장과 직월을 비롯해 향교의 교임·재임 및 면임과 이임까지 선발하게 했던 것이다. 또한 「향리약법」에서는 면 단위 향약을 지시하였다. 각 면에서 명망 있는 자를 대중으로부터 추천받아 면약장으로 삼게 하였다. 「향리약법」에 수록된 〈면약의주(面約儀註)〉는 면 단위로 거행되는 집회 때의 절차를 규정한 것인데, 여기에 참여하는 인사로는 향약 구성원 외에도 관내의 향교 교생(校生), 서원 원생(院生), 그리고 무업(武業)에 종사하는 무열인(武列人)까지를 포괄한다. 해당 면에서 영향력을 가진 모든 인사를 향약례에 참여시킴으로써, 주현향약을 시행하는 관부의 권위를 높이고자 했던 것이다. 관부의 영향력은 향약 집회 규정에 잘 드러난다. 집회 규정을 수록한 11개조의 조목 중에서 다음 5조를 살펴볼 필요가 있다. 하나. 향약 중에 선한 자가 있으면 무리에서 추천하고, 허물이 있는 자는 직월이 규제한다. 선한 자는 선적에 기록하고, 허물이 있는 자는 과적에 기록해 좌중에게 두루 보여 준다. 선행과 과오가 가장 큰 자는 관청에 보고하여 상벌을 내린다. 하나. 선행을 기록하고 과오를 기록하는 것이 공정하지 아니하면, 한 고을이 함께 관에 호소해 변무한다. 하나. 지금 이 약조를 집집마다 베껴서 두고, 때때로 읽고 익힌다. 매번 약회 때 향약 읽기를 마치면, 약장이 향약 중의 각 사람에게 약편(約篇)을 고강해서 등급을 나누어 관에 보고한다. 관은 향교에서 약회를 거행할 때, 다시 고강해서 상벌을 내린다. 하나. 30세 이하로 관례를 마친 자가 향약에 참여하지 않고 약회에 3회 빠지면, 향약에서 벌을 내리는데, 끝내 불복하는 자는 관에 보고하여 벌을 내린다. 하나. 봄과 가을 약회가 끝난 후, 설행 일자를 즉각 감영에 보고한다. ―『교번집략』, 「향리약법서」, 「향리약법서·집회독약청고강장약(集會讀約聽考講章約)」 中 여기서 관은 향약 시행에 있어 중재 및 관리의 역할을 하고 있음이 나타나는데, 특히 관의 고강 규정이 주목된다. 각면에서 「향리약법」을 고강하고, 우수한 자를 향교에서 개최하는 약회 때 재차 고강한다는 개념이다. 그리고 규정 말미에는 감영에 향약 시행 일자를 보고하라고 지시해 놓았다. 경상도관찰사의 정령에 의해 제정된 주현향약인 만큼, 감영이 각 고을의 향약 시행 여부를 직접 감독하였다. 이처럼 원활한 지방 통치를 위하여 뜻있는 수령들은 주현향약을 제정하고 직접 시행하였다. 향약 규정의 제정부터 임원의 임면까지 모두 관부가 총괄하되, 향약 조직에게 향촌 교화에 대한 임무를 부여함으로써, 수령의 막중한 업무를 분담할 뿐만 아니라, 향촌 세력의 자발적인 교화와 협조를 이끌어 내고자 했다. 그러나 수령 주도의 주현향약은 통치 보조를 위해 시행되었기 때문에 관변적 성격을 벗어나지 못하며 여러 부분에서 한계를 드러내었다. 가장 큰 한계는 본연의 자치 기능이 퇴색되었다는 점이다. 그 형태는 수령 또는 관부와 관련된 인사가 향약의 임원을 맡거나, 향촌에서의 역할이 수령의 행정을 보조하는 수준으로 격하되는 모습으로 나타났다. 예를 들어 현풍현향약의 전통을 계승한 밀양에서는 17-19세기 동안 수령 주도의 주현향약이 여러 차례 제정되었다. 처음에는 고을의 명망 있는 사대부와 유향소의 좌수가 향약의 임원이 되어 향약을 운영하였다. 그러나 19세기 제정된 밀양 지역 주현향약의 제 규정은 자치보다는 통치 보조의 성격이 강하게 나타난다. 그런 가운데 1889년 밀양부사 정병하(鄭秉夏)는 「기축장정(己丑章程)」 또는 「밀주장정(密州章程)」이라는 명칭으로 주현향약을 제정하였다. 해당 향약의 규정은 모두 25개의 조항으로 구성되어 있는데, 여기에 규정된 약임의 권한과 임무는 종전의 그것과 차이가 크다. 향촌 교화와 관련된 권한은 소략한 데 반해, 부세·단속·공사 등 각종 행정 업무가 상세하게 규정되어 있다. 특히 다음의 조항은 「기축장정」에서 규정하고 있는 약임의 위치를 단적으로 보여 준다. 하나. 약정은 각리의 공의(公議)에 따라 면임을 차정한다. 두 사람은 식자(識者)이며 일을 해결함에 게을리하지 않는 자들이다. 무릇 지시를 거행함에 있어, 각리의 여러 가지 일을 상세하고 명백하게 왕복해서 처리할 것이며, 모호하게 지연시켜 일이 지체되고 시끄럽게 되는 일은 없어야 할 것이다. ―『밀주징신록(密州徵信錄)』, 「고종기축장정(高宗己丑章程)」, 中 종전에는 각면의 약임에게 교화를 담당케 하고, 면임은 관령에 따른 행정업무를 맡게 하였다. 그러나 위의 조항에서 관부가 바라보는 약임과 면임의 위치는 큰 차이가 없다. 같은 행정 업무 종사자로 인식하고 있다. 19세기에 이르러 수령이 주도하는 주현향약의 관변적 성격이 더욱 강화됨에 따라, 향약은 관의 정령을 하달받는 위치로 전락해 버렸다. 이는 마치 교화와 풍속 검찰의 임무를 가지고 있다가 조선 후기 이후 점차 권위가 약해져, 행정업무를 보조하는 향청으로 전락해 버린 유향소의 모습을 연상케 한다. 관변적 주현향약의 또 다른 한계는 수령의 의지에 따라 시행되었기 때문에 임기가 끝난 후에는 흐지부지 끝나는 경우가 많았다. 향약에 협조해야 하는 사대부들도 해당 수령이 향약을 시행할 때는 협조하는 모습을 보이다가, 수령이 이임하면 조직해 놓은 향약을 방치해 버렸다. [1891] … 6월에 향약책자와 강학조규(講學條規)로써 각읍에 고루 배포하였으나, 가을이 이미 다 지났고, 겨울 또한 반이 지났다. … 각 고을 중 오히려 강약장(講約長)과 향교 수임을 차정하고 보고하지 않은 것이 반에 이르니, 준행하고도 그렇게 한 것인가? ―『교번집략』, 「칙각읍강장급향교수임보래(飭各邑講長及鄕校首任報來)」 中 지난 임진년[1892]에 명을 받들어 남쪽으로 오니, … 이에 안타깝게 여겨 100여 동(銅)을 내어서, 강약소(講約所)를 창설해서 많은 선비들이 강습하는 재용으로 삼았다. 지금 또 이 자리에 올라 물어 채집하였는데, 도중에 군의 서리에 의해 다 써 버리고, 마침내 본소에서 사용할 것이 없게 되었으니, 어찌 해괴한 일이 아닌가? ―『재번집략(再蕃集略)』, 「대구향교별보절목(大邱鄕校別補節目)」 中 앞의 글은 1891년 6월 이헌영이 관내 각 고을에 「향리약법」을 배포하고 연말까지 향약 조직을 편제하라는 지시를 내렸지만, 이를 따른 고을은 절반이 채 되지 않았다는 내용이다. 실제 편제를 한다고 해도 독약회만 거행하고 향약 시행을 주저하는 고을이 상당수였다. 뒤의 글은 1902년 경상북도관찰사로 재부임한 이헌영이 향약 시행을 위해 제정한 절목 중 일부이다. 1891년 이헌영은 자신의 녹봉 중 일부를 내어 달성향약(대구향약)을 지원한 적이 있었다. 시간이 흘러 1902년 경상북도관찰사로 재부임한 이헌영은 이번에도 달성향약을 시행하기 위하여, 10여 년 전 자신이 낸 지원금의 용도를 확인하였는데, 그 돈은 이런저런 일로 고을의 서리가 모두 써 버리고 말았다. 감영이 소재한 대구에서조차 수령이 떠나 버리자 향약은 유야무야되었던 것이다. -

조선시대 사람들의 더불어 살기, 향약

조선시대 사람들의 더불어 살기, 향약- 기록자료

- 사회

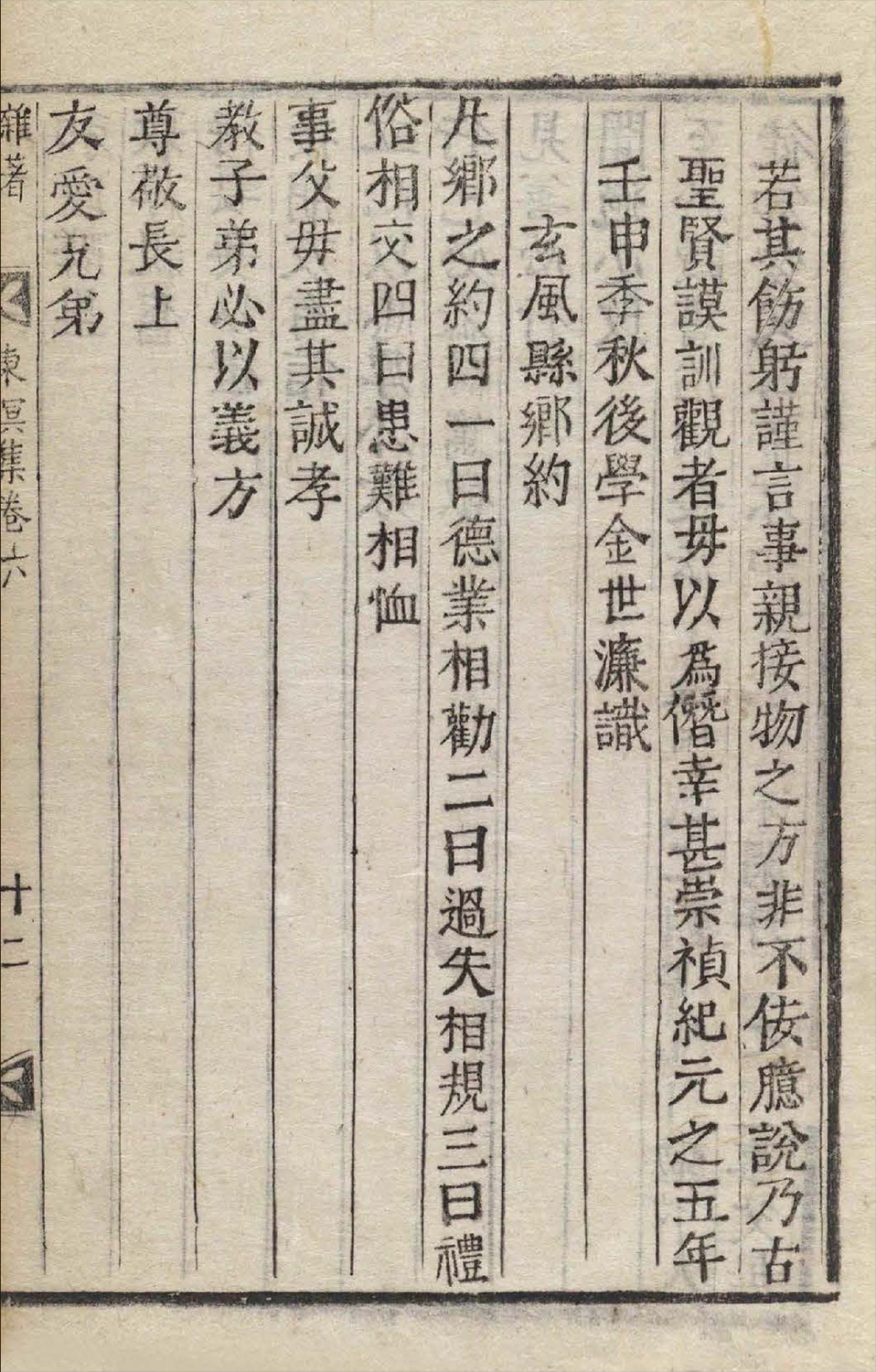

는데, 일반적으로 퇴계향약 또는 예안향약으로 불린다. 퇴계향약은 주자증손여씨향약과 달리 4대 강목은 없으며, 서문과 몇 가지 처벌 조항으로만 구성되어 있다. 명칭 또한 향약이라 하지 않고, ‘향입약조(鄕立約條)’라고 명명하였기에 향약과 무관한 유향소 규정으로 보기도 한다. 분명한 것은 이황의 문인 집단과 그의 학맥을 계승한 인사들은 ‘향입약조’를 향약으로 인식했다는 점이다. 옛날 향대부(鄕大夫)의 직책은 덕행과 도예(道藝)로써 백성을 인도하고 따르지 않는 자는 형벌로써 규탄한다. 선비 된 자는 또한 반드시 집에서 닦아 고을에서 드러난 후라야 나라에 등용되니, 이와 같음은 어째서인가? … 지금의 유향소는 바로 옛날 향대부가 끼친 제도이다. 알맞은 사람을 얻으면 한 고을이 화평해지고, 알맞은 사람이 아니면 온 고을이 해체된다. 더욱이 시골은 왕의 교화가 멀어서 좋아하고 미워하는 자들이 서로 공격하고, 강하고 약한 자들이 서로 알력을 벌이고 있으니 혹시라도 효제충신(孝悌忠臣)의 도리가 저지되어 행해지지 못하면 예의를 버리고 염치가 없어지는 것이 날로 심해져서 점점 이적(夷狄)이나 금수(禽獸)의 세계로 돌아갈 것이니, 이것이 실로 왕정(王政)의 큰 걱정인데, 그 규탄하고 바로잡는 책임이 이제는 유향소로 돌아오니, 아아, 그 또한 중요하다. ―『퇴계집(退溪集)』, 「향입약조서(鄕立約條序)」 中 퇴계향약 서문에서 이황은 유향소를 주(周)나라의 향대부에 비견하고 있다. 향대부는 『주례(周禮)』 지관(地官)에 속한 관직으로서, 군주 직할지인 향(鄕)의 각종 정무를 담당하였다. 그 임무는 병역과 노역 징발, 현명한 자와 유능한 자의 추천, 서리에 대한 업적 평가 등이다. 조선의 유향소도 비슷한 기능을 가지고 있었다. 홀로 파견된 수령을 보좌하여 고을의 인재를 천거하고 변별하였으며, 호적·군적 등을 관리하였을 뿐만 아니라, 향리를 규찰하고 고을의 풍속을 바로잡았다. 이황은 유가(儒家)들이 이상적으로 생각하던 주나라 향대부와 유향소를 동일시함으로써, 그 기능에 대해 성리학적 명분을 부여하였다. 퇴계향약은 처벌 조항, 즉 벌목으로만 구성되어 있다. 죄목에 따라 크게 극벌(極罰)·중벌(中罰)·하벌(下罰), 기타 벌목으로 구분하였다. 극벌 부모에게 불순한 자 형제가 서로 싸우는 자 가도(家道)를 어지럽히는 자 일이 관부(官府)에 간섭되고 향풍에 관계되는 자 망령되이 위세를 부려 관을 흔들며 자기 마음대로 행하는 자 향장(鄕長)을 능욕하는 자 수절(守節)하는 상부(孀婦)[과부]를 유인하여 더럽히는 자 중벌 친척과 화목하지 않는 자 본처를 박대하는 자 이웃과 화합하지 않는 자 동무들과 서로 치고 싸우는 자 염치를 돌보지 않고 사풍(士風)을 허물고 더럽히는 자 힘을 믿고 약한 이를 능멸하고 침탈하여 다투는 자 무뢰배와 당을 만들어 횡포한 일을 많이 행하는 자 공사(公私)의 모임에서 관정(官政)을 시비하는 자 말을 만들고 거짓으로 사람을 죄에 빠뜨리게 하는 자 환난을 보고 힘이 미치는데도 가만히 보기만 하고 구하지 않는 자 관가의 임명을 받고 공무를 빙자하여 폐해를 만드는 자 혼인과 상례·제례에 아무 이유 없이 시기를 넘기는 자 집강을 업신여기며 유향소의 명령을 따르지 않는 자 유향소의 의논에 복종하지 않고 도리어 원망을 품는 자 집강이 사사로이 향안(鄕案)에 들인 자 구관(舊官)[전임 수령]을 전송하는데 연고 없이 참석하지 않는 자 하벌 공회(公會)에 늦게 이른 자 문란하게 앉아 예의를 잃은 자 좌중에서 떠들썩하게 다투는 자 자리를 비워 놓고 물러가 편리한 대로 하는 자 연고 없이 먼저 나가는 자 기타 벌목 원악향리(元惡鄕吏)[지위를 이용하여 악행을 저지르는 지방관서의 향리] 아전으로서 민가에 폐를 끼치는 자 공물(貢物) 값을 범람하게 징수하는 자 서인(庶人)이 문벌 있는 자손을 능멸하는 자 ―『퇴계집』, 「향입약조서」 中 위의 벌목에서 극벌은 공동체 질서를 무너뜨리는 죄들이 해당한다. 가족 간의 인륜을 저버리거나, 관부 및 유향소의 권위를 위협하는 죄를 가장 무겁게 다스렸다. 중벌에 해당하는 벌목도 공동체 질서와 관련되어 있는데, 극벌과 비교한다면 일반적인 윤리규범과 사회의식 준수에 가깝다. 하벌은 유향소 집회 때 발생하는 소란을 통제하기 위하여 규정한 것이다. 유향소가 통제하는 향리와 일반 하층민에 대한 규정은 기타 벌목으로 구분하였다. 퇴계향약에서는 유학적 윤리관을 바탕으로 유향소의 책임을 보다 명확하게 규정하고 있다. 향촌 공동체를 유지하는 데 있어서 반드시 필요한 도덕적 책임감을 유향소에 부여한 것이다. 한편으로 유향소를 주도하는 사대부의 권위도 강조하고 있다. 한 고을의 풍속을 책임지고 있는 만큼, 중간 계층인 향리와 서얼, 일반 하층민과의 위계를 명확히 하되, 이것을 어겼을 경우 향약의 벌목으로 직접 통제하였다. 이이는 정부에서 ‘선민생’을 내세우며, 정령으로 향약을 시행하는 것에 대하여 유보적인 입장을 취했었다. 그럼에도 불구하고 향촌에서는 누구보다 향약 제정에 적극적이었다. 특히 이이는 1574년 황해도관찰사로 부임한 후 해주에서 실시하기 위하여, 해주향약(海州鄕約)과 해주일향약속(海州一鄕約)을 제정하였다. 이 가운데 해주일향약속은 한 고을 전체를 대상으로 하는 해주향약과 별개로 유향소 구성원을 대상으로 제정한 향약이다. 벌목만 제정해 놓은 퇴계향약과 달리 주자증손향약을 보다 구체적으로 차용하였다. 무릇 한 고을에는 네 가지의 약속이 있다. 하나는 덕업상권, 둘은 과실상규, 셋은 예속상규, 넷은 환난상휼이다. 무릇 선과 악이 겉으로 특별하게 드러난 자는 선적과 악적에 적어 두되, 과오를 고치면 이를 말소한다. ―『율곡전서』, 「해주일향약속(海州一鄕約束)」 中 해주일향약속은 유향소에서 실시하는 것이지만, 그 운영 규정의 골자는 주자증손여씨향약이다. 향약의 4대 강목에 맞추어 유향소 규정을 배정하였다. 봄과 가을 강신 때 향약을 읽는 독약의 의례도 예속상교 조항에 수록해 놓았다. 선적과 악적에는 유향소 구성원뿐만 아니라, 향리·서원(書員)·관인(官人) 등 고을 행정의 실무를 보는 중간 계층의 행실도 기록되었다. 특히 과실상규 조항에서는 향임(鄕任, 유향소 임원) 자리를 몰래 청탁하는 자, 유향소에서 공무를 빙자하여 사익을 도모하는 자, 환곡을 거둘 때 사사로운 뇌물을 받아 백성에게 폐해를 끼친 자 등을 상벌(上罰)로 다스린다고 규정해 놓았다. 이는 유향소 기능에서 인사와 조세 업무가 중요한 비중을 차지하고 있음을 보여 주는 대목이다. 【그림 6-1】 이황의 향입약조, 영남대학교 중앙도서관 【그림 6-2】 이이의 해주일향약속, 영남대학교 중앙도서관 이처럼 이황과 이이는 성리학 이론뿐만 아니라, 그것의 실천과 성리학적 이상향이 반영된 향촌사회 구현을 위하여 향약을 제정하였었다. 그리고 향약의 실천할 주체로 유향소를 주목하였다. 종전까지 유향소는 중앙 정부에 의해 ‘향원(鄕原)’으로 지목받기도 했다. 향원은 공자가 말한 ‘도덕의 적(賊)’이다. 향원은 시골에 사는 사람으로서 어느 정도 지위를 가지고 있지만, 근후한 척하면서도 세상의 부조리와 영합하였다. 향원은 바로 세속의 병폐를 조장하는 세력을 뜻한다. 그런 가운데 이황과 이이는 유향소에 향약을 접목함으로써, 유향소에 대한 인식 전환을 이끌어 내었다. 유향소는 교화의 주체로서 성리학적 명분을 부여받은 것이다. 이 때문에 16-17세기 동안 사대부 문화의 성숙과 더불어 유향소의 권위도 높아질 수 있었다. 그러나 부작용도 적지 않았다. 예컨대 현대의 지방 의회는 풀뿌리 민주주의를 명분으로 운영되고 있지만, 공론이라는 미명하에 지방 세력 간의 이해관계가 첨예하게 대립하는 곳이다. 공무를 빙자해 사리사욕을 챙기는 일은 그때나 지금이나 빈번히 일어났다. 그중에서도 가장 시끄러운 일은 향안 입록이었다. -

조선시대 사람들의 더불어 살기, 향약

조선시대 사람들의 더불어 살기, 향약- 기록자료

- 사회

반 사림 계열에서 퇴계(退溪) 이황(李滉, 1501-1570), 율곡 이이 등과 같은 명유가 등장하였다. 사림 세력의 외연은 더욱 확대되었고, 선조 즉위 후에는 정치권력의 판도마저 자연스레 사림에게 귀결되었다. 사림파가 정국 전면에 등장하면서, 정부에서도 기묘사림의 정책을 재평가하였다. 당연히 향약 시행도 다시 논의되었다. 1573년(선조 6) 사간원(司諫院)에서 향약 시행을 건의하자, 선조는 대신과 정부 원로에게 의견을 물었는데, 모두 긍정적으로 답하였다. 좌상(左相) 박순(朴淳) … “여씨향약은 본디 풍속의 교화를 돕는 아름다운 뜻이고, 주자가 그것을 취하여 증감하였기에 그 규모와 절목이 평실(平實)하고 간편합니다. … 또 우리나라 풍속은 안으로 서울부터 밖으로 촌마을까지 모두 동린(洞隣)에 계와 향도(香徒)의 모임이 있어 사사로이 약조를 세워 서로 단속하려 하나, 각각 자기 뜻에 따르기 때문에 엉성하고 질서가 없어서 … 이제 선현이 이미 정한 규약을 거행하라고 명령을 내리신다면 백성이 장차 순종하기에 겨를이 없을 것입니다.” 판부사(判府事) 이탁(李鐸) … “다만 사람이 행하지 못할까 걱정일 뿐입니다. 신이 보건대 주회암(朱晦菴)[주자]이 장경부(張敬夫)[장식(張栻)]에게 답한 글에 ‘향약의 글은 … 유행시키고 싶으나, 실은 또한 거기에 이른 대로 행하기 어려울까 염려된다. 독자(讀者)가 보고서 … 스스로 닦는 절목을 알게 하는 것도 조금 보탬이 있을 것이다’라고 하였으니, … 신의 생각으로는 이 책을 많이 인간하여 중외에 널리 반포하되, 서울에는 동몽학(童蒙學), 외방에는 향교로부터 촌리의 학장(學長)까지 나누어 주어, 배우는 자가 글을 읽는 여가에 이 책을 버려두지 않고 때때로 보게 한다면, 사람들이 다 스스로 닦는 도리를 알아 백성의 풍속도 이에 따라 변해 갈 것입니다.” ―『선조실록』, 6년 8월 17일 기사 中 당시 건의되었던 여러 의견 중에서도 박순과 이탁의 견해가 주목된다. 박순은 향촌사회에 향약과 같은 결사 조직으로 계와 향도를 언급하였다. 이들 조직은 고대부터 향촌에 존재했던 자생적 결사체이다. 성리학 보급 이후 향약이 하루아침에 등장한 것이 아니라, 기존에 있던 자치 조직의 전통을 계승한 것으로 이해할 수 있다. 다만, 지역의 오랜 관습에 따라 운영되다 보니, 그 규약의 엉성함을 피할 수 없었다. 그렇기에 박순은 이들 조직을 향약으로 대체하자고 건의하였다. 이날 논의해서 여러 대신과 원로들은 정부가 나서서 향약을 정책적으로 시행하자고 입을 모았다. 그러나 이탁만은 향약 시행에 대해 신중론을 펼쳤다. 향약을 증손한 주자의 고사(故事)를 들며, 제도적으로 시행하기보다는 책자를 반포하여 스스로 익히기를 기다리는 것이 좋다고 하였다. 정부에서 일부 이견이 있었지만, 향약 시행을 건의하는 신료들의 청원은 지속되었다. 그 결과 같은 해 선조는 전국적으로 향약을 시행하라는 지시를 내렸다. 하지만 전국적인 향약 시행은 직제학(直提學) 이이의 반대로 다른 국면을 맞이하게 된다. 이 무렵 정부에서 이이는 백성들의 삶이 고달픈데 향약을 먼저 시행하면 쉽게 이루어지지 않을 것이라고 아뢰었다. 아래 백성들의 경우 굶주림과 헐벗음이 절박해 본심을 모두 잃어 부자 형제간이라도 오히려 길 가는 사람이나 다름없이 보고 있으니, … 강상(綱常)을 제대로 유지하지 못하고 형정(刑政)을 제대로 제어하지 못하고 있는데 … 향약을 널리 시행하여도 좋은 풍속을 이룩하는 성과가 없을까 염려됩니다. ―『율곡전서(栗谷全書)』, 「만언봉사(萬言封事)」 中 요사이 신료들이 향약을 행하고자 청하므로 임금께서 행하도록 명했습니다만, … 민생(民生)을 기르는 것이 먼저 할 일이고 … 민생들의 곤궁이 오늘날보다 심할 때가 없었으니, 시급하게 폐해를 바로잡아 우선 급박한 상황을 해소한 다음에야 향약을 행할 수 있을 것입니다. ―『선조실록』, 7년 2월 29일 기사 中 위의 글은 이이가 1574년 1월에 올린 상소문과 2월의 조강(朝講)에서 향약에 대하여 아뢴 대목이다. 여기서 이이는 향약의 즉각적인 시행을 반대하였다. 반대 명분으로는 백성이 편안하게 된 후에야 향약을 시행할 수 있다는 ‘선민생(先民生)’을 내세웠다. 앞서 이이는 파주와 청주 지역에서 향약을 직접 시행하였다. 그렇기에 누구보다 향약 시행의 한계를 잘 알고 있었다. 이이가 ‘선민생’을 내세우며 전국적인 향약 시행을 반대하자, 이전까지 자신의 견해를 뚜렷하게 밝히지 않고 있던 선조도 향약 시행을 유보하게 된다. 선조는 자치 규약을 법제화하는 것에 대하여, 긍정적으로 보지 않았다. 전제 왕조의 최고 권력자로서, 국왕의 정령이 자치 규약에 의해 훼손되는 것을 우려한 것으로 보인다. 허엽(許曄)이 말하기를 “지금 세상 사람은 선한 자가 많고 선하지 않은 자는 적기 때문에 향약을 시행할 수가 있습니다”고 하였다. 이이가 웃으면서 말하기를 “당신의 마음은 선하기 때문에 사람이 선한 것만 보셨습니다마는, 나는 선하지 않은 사람을 본 것이 더 많으니 필시 내 마음이 선하지 않아서 그런 것일 것입니다. 그러나 몸으로 가르치면 따르고 말로써 가르치면 말썽이 생기는 법인데, 지금 향약의 경우 어찌 말썽이 없겠습니까”라고 하였다. 허엽이 말하기 “당신은 고집부리지 말고 대죄해야 합니다. 그런 뒤에 양사(兩司)[사헌부·사간원]로 하여금 다시 논죄하게 해야 할 것입니다”라고 했다. 이이가 말하기를 “나는 내가 그르다는 것을 스스로 모르므로 감히 대죄하지 못하겠습니다”고 하니, 허엽이 개탄해 마지않았다. ―『선조수정실록』, 7년 2월 1일 기사 中 이이가 유보론에 따라 향약 시행이 중단되자, 여러 신료들이 반발하였다. 특히 향약의 즉각 시행을 주장하던 허엽과 이이 간에는 위와 같이 언쟁이 일어나기도 했다. 이들 모두 향약의 긍정적인 부분에 대해서는 공감을 하지만, 그것의 시행 시점에 대해서는 견해가 달랐던 것이다. 이이는 향약 시행을 위해서는 몇 가지 조건이 갖추어져야 한다고 판단했다. 그중 하나가 향약을 이해하고 시행할 만한 역량을 갖춘 선한 사람, 바로 사대부의 존재이다. 이이는 향약을 시행하고 운영할 만한 역량이 전혀 갖추어지지 않은 고을에서, 갑작스레 향약을 시행할 경우 오히려 혼란이 일어나고, 또 다른 폐단이 발생할 수 있다고 보았다. 실제 이른 시기 향약이 시행된 고을은 명망을 갖춘 사대부 가문이 형성된 곳이다. 선조 이후 조선 정부의 향약 정책은 이이의 유보론을 견지하였다. 뜻있는 사림이 지역에서 자발적으로 향약을 시행할 경우 권장하고 포상하였지만, 정령에 의거한 향약 시행에 대해서는 미온적인 반응을 보이게 된다. 이러한 정부의 의지가 잘 드러나는 것이 1797년(정조 21)에 있었던 『향례합편(鄕禮合編)』 반포이다. 『향례합편』은 정조의 지시에 따라 향약을 비롯해 향음주례·향사례 등 여러 향례에 관한 기록을 엮은 책으로 민간의 자발적인 교화를 이끌어 내기 위하여 간행하였다. 【그림 4】 『향례합편』 수록 정조의 「향약윤음」, 국립중앙박물관 이처럼 조선 정부의 향약 정책은 권장하는 수준에 머물러 있다. 그렇다고 해서 조선 후기 동안 향약이 위축된 것이 아니다. 사대부 문화가 한층 더 성숙해지는 가운데, 향촌사회에서는 다양한 형태의 향약이 시행되며, 우리 선조들의 생활 속에 점차 뿌리내리고 있었다. -

조선 후기 출세의 사다리에 오르려는 이들

조선 후기 출세의 사다리에 오르려는 이들- 기록자료

- 정치

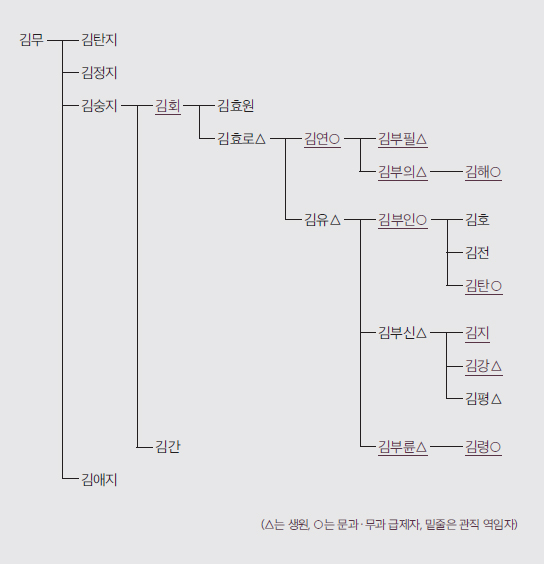

598)이다. 퇴계(退溪) 이황(李滉)의 제자인 김령의 부친 김부륜은 생원이 된 이후 1572년(선조 5) 경상도에서 유일로 천거하여 집경전 참봉에 제수되었으나 나가지 않았다. 이후 1576년(선조 9) 전생서 참봉에 제수되었다. 1580년(선조 13)에는 문소전 참봉에 제수되었다가 곧 돈녕부 봉사로 옮겨져서 중종의 묘역인 정릉(靖陵)의 석역(石役)을 관장하여 선조에게 말을 하사받았다. 그후 제용감 직장, 내섬시 주부를 거쳐 1585년(선조 18) 동복현감에 제수되어 향교 교육에 힘썼다. 임진왜란 때에는 가산을 내어 향병(鄕兵)을 도왔고, 수령이 도망간 봉화의 가현감(假縣監)으로서 현성(縣城)을 지켰다. 그 이듬해 선조가 그의 성과를 듣고 특명을 내려 현감에 제수되었으나 1년 후에 사직하고 고향으로 돌아왔다. 김부륜은 감찰 박순(朴純)의 딸인 밀양 박씨와 혼인하였으나, 자녀가 없었다. 그는 부호군 신수민(申壽民)의 딸인 평산 신씨와 재혼하여 김령과 그의 누이들을 두었다. 【그림 1】 김령의 가계도 김령의 선대는 문과·무과 급제자, 생원진사시 입격자가 거의 끊임없이 배출되었고, 그에 따른 관직 진출도 활발하였다. 또한 경제적으로도 상당히 부를 축척하였다. 그의 선대의 경제적인 상황을 보면, 그의 증조부 김효로는 김효지의 계후가 되어 오천의 토지를 상속받고, 생부모와 처부모에게도 재산을 상속받았다. 재산은 크게 전답과 노비로 구분된다. 전답을 보면, 그는 계후가 되어 상속받은 오천의 전답을 바탕으로 다른 지역의 상속분 전답을 매매나 상환하여 예안의 전답을 집중적으로 집적해 갔다. 그가 자녀들에게 상속한 전답은 20여 곳의 488두락으로 약 5결 정도가 된다. 노비의 경우 김효로가 상속받은 것은 41구(口)였으나, 자녀들에게 상속한 것은 190구에 이르렀다. 1550년(명종 5) 김효로의 처 이씨의 상기를 마친 후 작성된 화회문기를 보면, 김효로의 차남이자 김령의 조부인 김유가 상속받은 전답은 7곳의 논 39두락, 작개 논 7두락, 밭 30두락으로 합계 76두락이다. 상속받은 노비는 부친 쪽에서 22구, 모친 쪽에서 29구로 총 51구였다. 이 외에 1566년(명종 21)에는 김연 남매가 1550년 화회문기를 작성할 당시 함경도의 노비 수를 파악하지 못해 미루어 두었던 비를 추가로 분재하였다. 이때 김유의 몫은 6구였다. 김유가 상속받은 전답과 노비만으로도 그가 부유하였음을 알 수 있다. 그리고 김유의 처가 상속 내용이 확인되지 않으며, 그의 경제 활동도 상세하지 않아 재산의 규모를 명확히 파악할 수는 없지만, 이황이 지은 김유의 묘지명에 의하면, 김유는 종고모부의 재산까지 상속하여 재산이 고을에서 내로라할 정도였다고 하였으므로, 그의 재산이 상당하였을 것이라고 추측할 뿐이다. 김령의 부친인 김부륜과 김령 때의 경제 상황을 파악할 만한 자료는 아직 확인되지 않았다. 다만 김부륜은 동복현감으로 있을 당시 사재를 내어 향교에 책을 구비하였으며, 임진왜란 당시에도 사재를 내어 향병을 도왔다고 하니, 집안이 여전히 넉넉하였음을 알 수 있다. 【그림 2】 「1550년 김연 남매 화회문기」 중 김유의 상속 부분, 안동 오천 광산 김씨 후조당 소장, 한국국학진흥원 제공 -

산의 인문학, 지리산을 유람하다

산의 인문학, 지리산을 유람하다- 기록자료

- 문화

였다. 1883년 퇴계학(退溪學)에 천착하였고, 이 시기 기호학계의 논쟁에 뛰어들기도 했다. 1896년 거창 다전(茶田)으로 옮겨 살았다. 그 직후 미국·영국·러시아·프랑스·독일 등의 공관에 열국의 각축과 일본의 침략을 규탄하는 글을 발송하였다. 1899년 중추원 의관으로 부름을 받았으나 사양하고 학문에만 전념하였다. 1903년 통정대부(通政大夫)에 이르고 비서원승(秘書院丞)에 제수되었다. 당시 신기선(申箕善) 등이 여러 차례 출사를 권유하여 10여 일간 고종을 독대(獨對)하고 구국(救國)의 의견을 상주하였다. 을사늑약(1905) 때는 약정 폐기와 오적(五賊) 처단을 요구하는 상소를 하기도 했다. 이후 학자적 명성은 더욱 알려졌고, 그래서 3·1운동 때 137인의 파리장서에서 대표로 추대되어 초안을 작성하였다. '파리장서'는 1919년 프랑스 파리에서 열린 세계평화회의에 곽종석 등 유림 대표 137명이 서명하여 대한민국의 독립을 호소한 2,674자의 독립청원서다. 이 일로 인해 2년간 옥고를 겪고 옥사 직전 병보석으로 나왔으나, 그 여독으로 곧이어 세상을 떠났다. 남사마을에 현전하는 그의 유적으로는 니동서당(尼東書堂)이 있다. ‘니동’은 ‘니구산의 동쪽’이라는 뜻으로, 니동서당의 위치를 알려 줌과 동시에 공자의 학문을 닦는 곳임을 상징하고 있다. 곽종석의 항일독립운동 공적을 기리기 위해 그가 세상을 떠난 이듬해(1920) 지역의 유림과 제자들이 건립하였다. 이후 이 지역 후학들의 강회(講會)와 문집 출간 등을 위한 회합 장소로 활용하였다. 대문은 국가와 민족을 위한 그의 마음을 대변하듯 일직문(一直門)이라 편액하였고, 마당 한편에는 그의 유허비가 세워져 있다. 1963년 건국훈장 독립장이 추서되었고, 그의 문화유적은 ‘국가보훈처 현충시설 43-1-20호’로 지정되었다. 이후 1993년 경상남도 문화재자료 제196호로 지정되었다. 그 외에도 곽종석을 비롯해 이 지역 유림의 독립 활동을 기념하기 위해 2013년 10월에 준공한 유림독립기념관이 있다. 니동서당 곁에 세웠으며, 전시실과 수장고 등을 갖춘 전통한옥 건축물이다. 주로 파리장서에 서명한 137명의 활동 상황과 유적 등을 전시하여 선현들의 정신을 이어 주고 있다. 현재 남사마을에는 현풍 곽씨가 살지 않지만, 그는 당시 우리나라 유림을 대표하는 인물이자 남사를 상징하는 선비의 표상이었다. 【그림 55】 니동서당과 유림독립기념관 -

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-

조선의 양반, 가정을 경영하다 -18세기 대구 최흥원의 가사활동을 중심으로-- 기록자료

- 경제

이다. 의성김씨는 퇴계학파 내의 학봉계[김성일계]를 주도하던 성씨 가운데 하나이다. 김태기는 갈암 이현일(1627∼1704)과 고산 이유장(1625-1701) 등 영남학파의 주요 인물들과 교유했다. 김세흠은 이현일의 문인으로, 1687년(숙종 13) 문과 급제하여 사헌부 지평, 홍문관 수찬 등의 청요직을 지냈다. 13세 최인석도 학봉 김성일의 현손녀를 아내로 맞이하여, 옻골 최씨는 의성 김씨와 중첩 혼인이 이루어졌다. 이는 의성 김씨와 가까운 여러 인사들과 교유하는 계기가 되었다. 최흥원은 김강한(1719-1779)과 교유했는데, 그는 약봉 김극일의 6세손으로, 어머니는 퇴계 이황의 중형인 이해(李瀣)의 후손이다. 김강한은 이현일의 문인인 제산 김성탁에게 배웠고, 김성탁의 아들인 김낙행도 스승으로 모셨으며, 이상정과도 교유했다. 옻골 최씨는 의성 김씨와의 혼인으로 영남의 명문인 의성 김씨의 관계망 속에 편입될 수 있었다. 14세 최흥원은 증조부에 이어 안동의 명망 있는 가문과 혼인하려고 노력했다. 12-13세가 의성 김씨와 중첩 혼인을 했다면, 14-15세는 안동 지역에서 의성 김씨와 쌍벽을 이루는 하회의 풍산 류씨와 거듭 혼인했다. 최흥원의 매부는 하회의 류성복으로, 류성룡의 후손이다. 종매부는 류응춘으로, 류운룡의 후손이다. 최흥원 대에 이르러서 옻골 최씨는 영남 지역에서 최고의 혼반을 형성했다. 이는 가격(家格)이 높다는 것을 의미한다. 물론 혼인 대상은 영남 지역을 벗어나지 않았다. 최흥원이 퇴계학파의 주류에 편입되려고 공을 들인 만큼 당시 서인이 많은 대구 혹은 상주지역과는 혼담이 거의 없었다. 최흥원은 영남의 명망 있는 집과 혼인하기 위해 노력했고, 영남의 다른 집에서는 옻골 최씨와 혼인하기 위해 분주했다. 아들 주진의 혼인 최흥원의 아들 주진(周鎭)에게는 두 번의 혼담이 있었다. 첫 번째는 의성의 아주 신씨이다. 1738년 8월 28일에 의성 출신의 아주 신씨 신진귀가 조카딸이 있어 청혼했으나, 최흥원은 아들 주진의 나이가 어리다는 이유로 허락하지 않았다. 다음 해 3월 5일에도 정씨 어른이 신씨와 혼인을 맺도록 힘을 썼다. 최흥원은 만약 지금 답을 하면 혼담이 오갈 터인데, 저쪽 집의 사정을 자세히 알지 못하고 아들도 나이가 어리기 때문에 혼인을 급하게 결정하고 싶지 않다고 은근히 거절 의사를 전했다. 【그림 11】 김홍도, 《단원 풍속도첩》, 〈신행길〉, 국립중앙박물관 두 번째 혼담은 하회의 풍산 류씨이다. 1743년 1월 18일 류영(柳泳)이 최흥원 집안과 혼인할 뜻이 있다고 편지로 알려 왔다. 2월 10일과 3월 7일에 최흥원과 가까운 사이인 하회의 ‘류호이(柳浩而)’라는 자가 류영이 최흥원 집안과 혼인할 뜻이 확고하다고 다시 알려 주었다. 4월 30일, 양쪽 집은 혼인하기로 했다. 낮에 하상(河上) 류영 씨 집 심부름꾼이 왔다. 곧 사주단자를 들고 온 심부름꾼인데 편리함을 좇아서 온 김에 아울러 의양단자를 청했으니, 이것은 실례 중에서도 또 실례이다. 그러나 저쪽에서 이미 시속의 간편함을 따르고자 하는데 하필 나 혼자만 무리들과 달리 고고하게 굴 수 있겠는가. ―1743년 8월 18일 류씨 쪽에서 사주단자와 옷의 치수를 적은 의양단자를 함께 요청하자, 최흥원은 시속의 간편함을 따르는 류씨의 방식이 마음에 들지 않았지만 튀지 않으려고 그대로 따랐다. 최흥원이 사주단자와 의양단자를 보내자, 류씨 쪽에서는 11월 13일로 택일하여 혼인 날짜를 알려 왔다. 최주진은 혼례를 치르기 전에 관례를 치렀다. 11월 7일 아호를 쓰던 ‘용령(龍嶺)’에게 ‘주진’이라는 이름을 주었다. 8일에 주진의 혼례를 치르기 위해 말을 널리 구했으나 부릴 만한 것이 하나도 없었고, 오직 처남 손진민이 보낸 말만 탈 만했다. 손진민에게 주진은 죽은 누이의 아들로, 그에 대한 마음이 특별했을 것이다. 손진민은 또 가죽 장식된 농 한 바리와 여자가 패용하는 은장도 하나를 신부에게 보태 주었다. 최흥원도 그가 죽은 누이의 뜻을 따른 것으로 생각했다. 혼례는 신부 집에서 치렀다. 11월 9일은 주진이 혼례를 치르기 위해 떠나는 날인데, 사람들이 솜옷 입는 것을 괴로워할 만큼 겨울 날씨치고 너무나 따뜻했다. 주진은 떠나기 전에 먼저 사당에 가서 아뢰었다. 보러 온 사람은 종인(宗人) 성산 아재, 외숙 조(趙), 김용여 군, 류상일 군, 그리고 주문성이었다. 남보석(南補石)은 관례를 치르고 왔으니 더욱 사랑스러웠다. 부노 무리들도 모두 와서 인사했다. 10일에 흐리고 구름이 남서쪽에서 북동쪽으로 몰려가더니 비가 부슬부슬 내렸다. 둘째 아우가 거느리고 나선 혼례 행차가 군색할까 봐 마음이 쓰였다. 13일에는 비가 오지 않아서 최흥원은 다행으로 여겼다. 아들이 혼례를 치르러 간 사이 최흥원은 신부에게 줄 농에 황색 칠을 해 두었는데 마르지 않아서 버릴 처지가 되었다. 너무 아까워 농을 고쳐 꾸미려고 아당을 대구부 시장에 보내 황색 칠 몇 홉을 구하여 오도록 했다. 21일 하회에서 온 심부름꾼이 돌아가는 길에 막남을 보내어 이바지 음식에 답례했다. 겨우 모양만 갖춘 것에 대해 슬픔과 부끄러움을 느꼈다. 23일 하회에서 보내온 음식을 혼자 먹기가 마음에 걸려 지묘의 여러 일족을 불러 한나절 즐기려고 했으나 대부분 일이 있었다. 오직 입암 일족 할아버지, 영천 일족 할아버지, 슬곡 일족 어른 등 세 사람만 왔다. 술자리를 가지다가 날이 저물어서 자리를 파하였다. 이제 혼례는 무사히 마쳤고, 주변에 인사도 끝냈다. 혼수 장만에 든 외상값만 갚으면 되었다. 12월 26일에는 비단 장수에게 외상으로 구입했던 혼수 값 48냥 6전을 갚았다. 옻골 최씨는 1750년에도 풍산 류씨와 혼사가 있었고, 1751년에도 풍산 류씨가 옻골 최씨와 혼인할 의사를 내비쳤다. 이는 18세기 옻골 최씨가 영남 최고의 가격(家格)을 유지하고 있음을 말해 준다. -

조선 후기 출세의 사다리에 오르려는 이들

조선 후기 출세의 사다리에 오르려는 이들- 기록자료

- 정치

, 『남명집』, 『퇴계집』, 그리고 조헌의 『중봉집(重峰集)』 등이 그것이다. 또한 실제 제술에 도움이 될 수 있는 『동책(東策)』·『동부(東賦)』·『고부(古賦)』 등도 지속적으로 보았다. 역사서는 기존에 읽었던 『송감』·『동래박의』 이외에 『통감』·『소대전칙(昭代典則)』를 보았으며, 우리나라 역사서인 『동국병감(東國兵鑑)』·『동사찬요』 등도 읽을 기회가 있었다. 역사서들은 제술 시험의 전거로 활용될 수 있어 유생들은 중국의 역사서를 읽어 왔다. 그런데 조극선은 중국 역사만이 아니라 우리나라의 역사에도 관심을 가졌다. 전란이 거듭되는 상황이었기에 선조 때에 간행된 고조선에서 고려 말에 이르기까지의 전사(戰史)를 다룬 서적에 관심을 두었던 것으로 보인다. 조극선의 시험공부 과정과 내용은 김령의 경우와는 사뭇 다르다. 그는 10대에는 글쓰기 학업에 치중하였다. 중국 문장가의 글들을 익히면서 시를 비롯한 여러 장르의 글쓰기 학업과 습작에 치중하였다. 경학 공부를 본격적으로 시작한 것은 24세 이후였다. 사서를 읽고 암기하는 것을 넘어서 성리학적인 관점으로 사서를 깊이 이해하기 위해 많은 서적을 참고하였다. 조극선은 당시 충청도에서 지내고 있던 박지계와 조익을 스승으로 모시면서 『근사록』과 사서를 순서에 따라 독서하였다. 비슷한 시기에 영남에서 학문을 하였던 유생 김령이 『심경』을 우선적으로 독서했던 것과는 차이가 있다. 지방 거주 유생은 좋은 스승과 학업에 필요한 서책을 접할 기회가 많지 않았다. 그들은 대개 그 지방에 부임하는 수령의 영향으로 공부를 시작하는 경우가 많았다. 조극선도 수령이었던 이명준의 가르침을 받았으며, 그의 조언으로 박지계와 조익을 소개받았다. 조극선이 운이 좋았던 것은 박지계와 조익이 당시 충청도에 내려와서 지내고 있었기에 그들에게 가르침을 받을 수 있었다는 점이다.